Un’analisi interdisciplinare: come (e perché) ottimizzare la campagna vaccinale in Italia

“La via per uscire passa dalla porta. Chissà perché nessuno la prende mai”, diceva il filosofo cinese Confucio. Forse avrebbe pensato la stessa cosa se avesse assistito all’inizio della campagna vaccinale italiana anti-COVID, che fino a tutto marzo è stata praticamente un disastro, sia in termini assoluti sia se la si confronta con quelli di altri Paesi non solo extra-UE, ma anche della stessa Unione Europea. Ciò non solo per le disparità nei criteri adottati fra le varie regioni e per il fenomeno degli “imbucati” o “saltafila”, ma perché sono state vaccinate scientemente milioni di persone di fasce di età (ad esempio, quelle dei 20, 30 e 40 anni) che non avrebbero dovuto essere neanche vagamente considerate in questa fase, salvo poche eccezioni. In questo articolo vedremo come – e perché – sarebbe necessario ottimizzare quanto prima la campagna di vaccinazione per non pagare assai più caramente le conseguenze del ritardo accumulato.

Analisi spazio-temporale della mortalità da COVID-19 in Italia

L’ottimizzazione di una campagna vaccinale per il COVID-19 in presenza di una scarsità di vaccini non può prescindere dall’approfondita comprensione della mortalità per tale malattia attraverso un’attenta analisi della sua evoluzione nel tempo e della sua distribuzione nello spazio. In altre parole, non ci si può limitare alla sola (banale) constatazione che la mortalità è maggiore al crescere della classe di età.

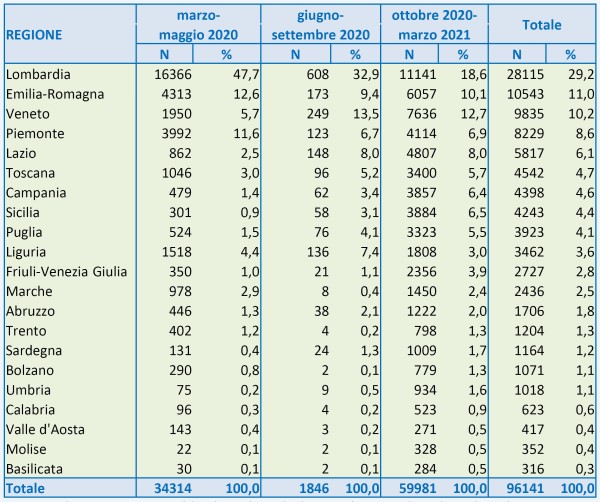

E per poter analizzare questi aspetti aggiuntivi a cui facevo cenno non si può, naturalmente, prescindere dai dati. Partiamo quindi dalla seguente tabella fornita dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) [1], che mostra la percentuale di morti per COVID-19 in Italia per regione e per periodo, dall’inizio della pandemia fino al 1° marzo 2021. Viene mostrata, in particolare, la percentuale di morti nella prima “ondata” (marzo-maggio 2020), nella seconda “ondata” (ottobre 2020-marzo 2021) e nel periodo relativamente tranquillo fra le due ondate (giugno-settembre 2020), quando a molti politici il peggio sembrava passato.

Tabella 1. Percentuale di morti per COVID-19 in Italia per regione e per periodo, dall’inizio della pandemia fino al 1° marzo 2021. Viene mostrata, in particolare, la percentuale di morti nella prima ondata (marzo-maggio 2020), nella seconda ondata (ottobre 2020-marzo 2021) e nel periodo fra le due (giugno-settembre 2020). (fonte: Rapporto ISS [1])

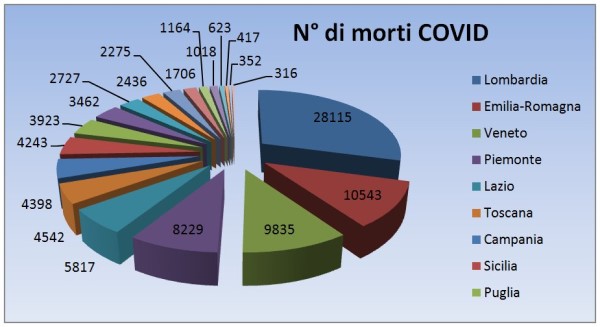

In questa tabella risulta interessante notare, innanzitutto, come vi siano state – analizzando i totali dopo un anno di pandemia – delle regioni italiane nettamente più colpite delle altre in termini di percentuale di morti sul numero totale dei deceduti per COVID: la Lombardia (29,2% dei morti totali), l’Emilia Romagna (11,0%), il Veneto (10,2%), il Piemonte (8,6%), il Lazio (6,1%). Tutte le altre regioni mostrano percentuali inferiori al 5%, mentre le 5 regioni considerate hanno visto morire ben il 65,1% dei deceduti totali per COVID-19, ovvero ben i due terzi del totale, cosa ben illustrata dal seguente grafico a torta.

Percentuale di morti per COVID-19 in Italia per regione dall’inizio della pandemia fino al 1° marzo 2021. Si noti come circa i due terzi dei morti siano concentrati in appena cinque regioni delle 21 che compongono il nostro Paese. (fonte: elaborazione dell’Autore)

L’altra cosa che è interessante notare nella tabella dell’Istituto Superiore di Sanità è il fatto che ben 4 di queste 5 regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte) sono state in testa a questa spiacevole classifica della percentuale di morti in tutte e tre le fasi considerate (1a ondata, 2a ondata, interregno fra le due). La Lombardia è sempre stata di gran lunga prima, ma nella prima ondata è stata seguita dall’Emilia-Romagna e dal Piemonte, mentre nella seconda ondata è stata seguita dal Veneto e dall’Emilia-Romagna (come, del resto, era avvenuto anche nel periodo di interregno fra le due ondate).

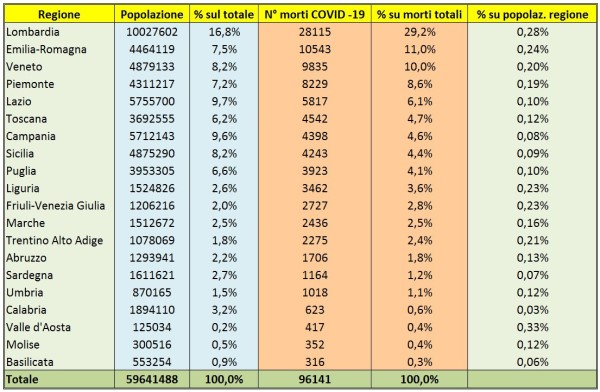

Per comprendere quanto questa distribuzione della percentuale di morti da COVID-19 a livello italiano sia del tutto anomala basta guardare la Tabella 2 qui sotto in cui ho mostrato, oltre alla percentuale di morti da COVID per regione dall’inizio della pandemia fino al 1° marzo 2021, anche: la popolazione di ciascuna regione; la percentuale della popolazione che risiede in quella regione rispetto al totale della popolazione italiana (59,6 milioni di persone) al 1° gennaio 2020; la mortalità da COVID-19 per regione, ovvero il rapporto fra i morti COVID nel periodo considerato e la popolazione della regione.

Tabella 2. Distribuzione per regione della popolazione italiana e dei morti da COVID-19 dall’inizio della pandemia fino al 1° marzo 2021. Viene mostrata anche la mortalità da COVID-19 per regione (ovvero la percentuale dei morti sulla popolazione della regione stessa) nel medesimo periodo di tempo. (fonte: elaborazione dell’Autore su dati Istat e ISS)

Come si può facilmente vedere da questa mia Tabella 2, la mortalità da COVID-19 (cioè la percentuale di morti sulla popolazione della regione) – che è il parametro davvero importante in quanto disconnesso dal numero assoluto di abitanti residenti nella regione – è maggiore per certe regioni (non necessariamente le 5 citate in precedenza o le più popolose, come illustra il caso della Val d’Aosta) e minore per altre. Per capire se c’è uno schema che emerge dalla distribuzione della mortalità da COVID-19, è necessario ordinare le regioni in ordine inverso di mortalità, cosa che ho fatto nel grafico qui sotto (parte superiore).

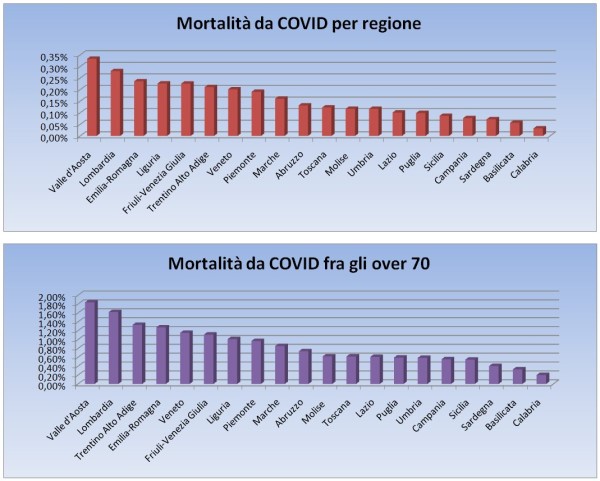

Parte superiore: Andamento decrescente della mortalità da COVID-19 fra le varie regioni italiane (sempre nel periodo che va dall’inizio della pandemia fino al 1° marzo 2021), alla ricerca di uno schema interpretativo. Parte inferiore: come la precedente, ma con la mortalità riferita non alla popolazione totale della regione, ma alla sola popolazione over 70 (fonte: elaborazione dell’Autore su dati Istat [2] e ISS)

Il grafico in alto mostra chiaramente che le regioni caratterizzate da una maggiore mortalità da COVID-19 sono tutte regioni del Nord Italia (Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna. Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Piemonte), seguite da regioni del Centro Italia (Marche, Toscana, Umbria, Lazio) con l’aggiunta di 2 del Sud (Abruzzo e Molise), a loro volta seguite da tutte regioni del Sud Italia e Isole (Puglia, Sicilia, Campagna, Sardegna, Basilicata, Calabria). Dunque, lo schema emerge eccome! Al Nord si muore di COVID-19 più che al Centro, ed al Centro più che al Sud.

Poiché è interessante capire se questo schema sia dovuto – ed eventualmente, in che misura – alla diversa percentuale di anziani nelle varie regioni, nel grafico in basso sono mostrate le regioni in ordine decrescente di mortalità ma quest’ultima è calcolata relativamente alla sola popolazione over 70: in altre parole, è ottenuta dividendo i morti totali per COVID in quella regione per il numero di over 70 di quella regione. Il risultato, come si vede, a parte qualche piccolo spostamento di alcune regioni, sostanzialmente non cambia: la mortalità mostra un gradiente, diminuendo dal Nord verso il Centro e il Sud. Insomma, la cosa sembra non essere casuale (e in effetti, in un futuro articolo, vedremo che non lo è).

Importanza dell’uscire velocemente dalla pandemia

A differenza di quanto accaduto in altri Paesi europei, l’impatto economico su centinaia di migliaia fra attività commerciali al dettaglio (in Italia nel 2018 erano circa 735.000) e piccole e medie imprese (che erano circa 148.000 a inizio 2020), nonché su intere filiere (cultura, turismo, ristorazione, palestre, etc.), è stato disastroso, soprattutto perché da noi i “ristori” sono stati praticamente simbolici e non accompagnati da altre misure tese a mitigare i danni, per cui in questi mesi un numero enorme di attività hanno già chiuso per sempre i battenti e ancor più sono, a loro volta, sull’orlo della chiusura definitiva.

Purtroppo, la maggior parte dei politici che ci governano – dispiace dirlo, ma basta aver ascoltato un qualsiasi talk show negli ultimi mesi per potersene rendere conto – appaiono totalmente disconnessi dalla realtà (oltre ad avere davvero seri problemi con la matematica e con la logica). Non sembrano capire che anche soli 2 o 3 mesi di ritardo nel raggiungimento dell’obiettivo della campagna vaccinale (per un’errata strategia messa in atto dalle Autorità nazionali e locali) possono fare una differenza abissale per quanto riguarda l’impatto sul sistema economico e su quello sociale, anche per la presenza in tali sistemi di soglie critiche poco conosciute che si può scoprire di aver superato quando ormai è troppo tardi [3].

Secondo un’analisi [4] svolta a febbraio da Euler Hermes & Allianz Economic Research, un team di economisti esperti che analizzano i settori e i rischi paese per fornire una visione globale per i responsabili delle decisioni, il ritardo di 5 settimane nelle vaccinazioni accumulato dall’Europa costerà al Vecchio Continente qualcosa come 90 miliardi di euro nel 2021. Inoltre, secondo questi analisti, le implicazioni negative dovute al ritardo per alcuni Paesi dell’Unione Europea saranno enormi: “i Paesi che toccheranno per primi il traguardo saranno premiati con forti moltiplicatori positivi, mentre i ritardatari resteranno bloccati in modalità crisi, trovandosi ad affrontare costi economici e politici sostanziali”.

Le difficoltà di approvvigionamento dei vaccini, con i colli di bottiglia emersi nella produzione e nella distribuzione degli stessi, hanno portato l’UE, nel gennaio 2020, a un ritmo di vaccinazioni quattro volte inferiore a quello del Regno Unito e degli Stati Uniti. Poiché ogni settimana di prolungamento delle restrizioni sanitarie riduce di 0,4 punti percentuali la crescita del PIL trimestrale dell’Unione Europea, secondo il team di economisti “l’attuale ritardo equivale a circa 2,0 punti percentuali in meno, ovvero circa 90 miliardi di euro”. La cosa interessante è che questo valore “supera di ben 4 volte quello degli accordi che la Commissione Europea ha firmato con i produttori di vaccini per le dosi ordinate”.

Secondo lo studio citato, il costo economico del ritardo nelle vaccinazioni risulta essere dunque in rapporto di 4 a 1 con il costo di acquisto dei vaccini. In altre parole, un euro speso per accelerare la vaccinazione (ad esempio per realizzare infrastrutture per l’aumento della produzione di vaccini) potrebbe far risparmiare ai Paesi dell’UE quasi quattro volte questa cifra. Il vaccino agisce inoltre da “moltiplicatore degli investimenti e di consumi privati” e può permettere di “far ripartire l’economia dei servizi, liberare i risparmi forzati accantonati a titolo precauzionale e recuperare gli investimenti delle imprese”. Portare avanti le vaccinazioni il più celermente possibile è, dunque, fondamentale per il nostro Paese.

Fra l’altro, è interessante notare come i Governi dei diversi Paesi abbiano seguito strategie diverse per i vaccini. Ad esempio, gli Stati Uniti si sono comportati da “venture capital”, finanziando lautamente lo sviluppo di vaccini e raccogliendone ora i dividendi. La Svizzera ha puntato invece tutto sui vaccini di nuova generazione (quelli a mRNA Pfizer e Moderna) e alla data del 18 marzo la sua agenzia regolatoria ancora risultava non aver approvato il vaccino Astrazeneca. Il Regno Unito ha puntato sulla rapidità della vaccinazione con accordi “lampo” con le case farmaceutiche. L’Unione Europea, invece, ha puntato a spuntare il prezzo migliore, salvo farsi raggirare bellamente nelle clausole contrattuali.

Come lo studio concludeva, “per permettere una ripresa economica almeno nella seconda metà del 2021, i Paesi dell’UE devono intraprendere urgentemente un programma di vaccinazione mirato sulle persone a rischio (20-30% del totale, a seconda della composizione demografica) entro la metà del 2021, così da allentare le restrizioni senza pesare sul sistema sanitario”[4]. Ciò significa, in pratica, aumentare fortemente il numero delle somministrazioni giornaliere di vaccini e cercare di far salire anche la disponibilità a breve termine dei vaccini, autorizzandone di nuovi e stringendo nuovi accordi con i relativi produttori, nonché cercando di rimuovere i “colli di bottiglia” nella produzione di quelli già in commercio, ad esempio con lo sviluppo di nuovi siti produttivi, che torneranno molto utili nelle future campagne di richiamo.

La vaccinazione come metodo di controllo di un’epidemia

Nell’epidemiologia delle malattie infettive, l’efficacia di una strategia di controllo è spesso espressa nella capacità della strategia di ridurre il potenziale naturale di riproduzione del patogeno (Ro) o il numero di riproduzione calcolato nel corso del tempo (Rt) o, ancora, il numero giornaliero di contagiati, poiché si dà per scontato che, riducendo ad es. l’Rt a un valore inferiore a 1, siccome ciò vuol dire che una persona tende in media a infettarne meno di una l’epidemia tende gradualmente a estinguersi e, di conseguenza, prima o poi deve calare necessariamente anche il numero dei decessi giornalieri associati.

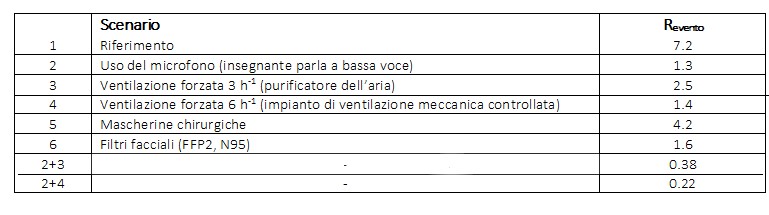

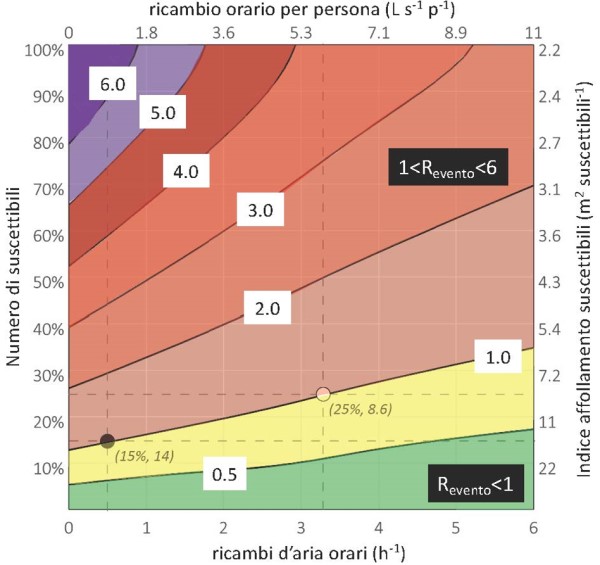

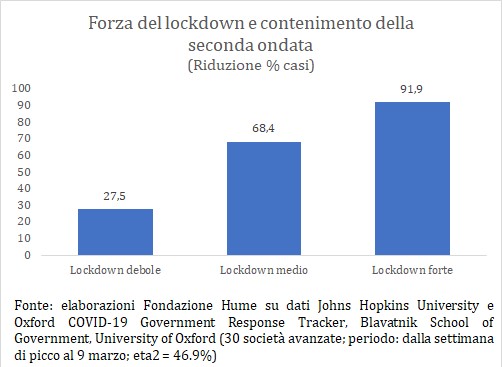

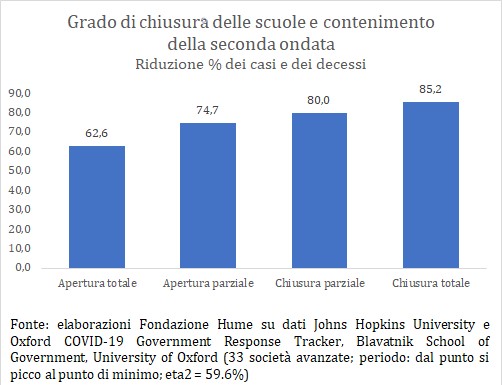

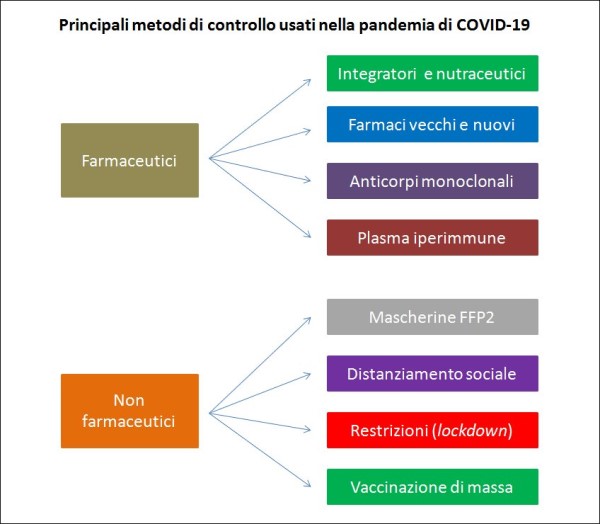

Vi sono molti modi per intervenire nel corso di un’epidemia per ridurre il numero delle infezioni e il numero dei morti. Gli interventi si possono distinguere, fondamentalmente, in due diversi tipi: (1) quelli farmaceutici (comprendenti l’uso domiciliare o ospedaliero di integratori, farmaci, anticorpi monoclonali, vaccini, etc.) e (2) non farmaceutici. Questi ultimi includono l’uso delle mascherine, il distanziamento sociale, misure come le restrizioni sui viaggi e la chiusura delle scuole, etc. La vaccinazione è uno dei più efficaci modi per ridurre il numero delle infezioni (se si usano vaccini cosiddetti “sterilizzanti”) o anche solo la mortalità (come nel caso dei vaccini anti-COVID attualmente in commercio) [5].

I principali mezzi usati fino ad oggi dalle autorità politiche e sanitarie per ridurre il numero di infezioni e/o di morti per COVID-19. (fonte: elaborazione dell’Autore)

Infatti, i vaccini sviluppati dall’uomo per sé o per gli animali possono essere fondamentalmente di due tipi: vaccini sterilizzanti (cioè che impediscono a un agente patogeno di replicarsi nelle cellule e quindi di trasmettere l’infezione ad altri, come avviene ad esempio con il vaccino del morbillo e con altri vaccini tradizionali) oppure vaccini “leaky” (letteralmente “che perdono”), cioè che bloccano i sintomi e impediscono la morte delle persone ma non prevengono l’infezione o la trasmissione successiva ad altri. Quest’ultimo è verosimilmente il caso degli attuali vaccini anti-COVID [6], che prendono di mira la sola proteina “spike”, l’uncino che si lega alle cellule in cui verrà poi iniettato l’RNA da replicare.

In linea del tutto generale, una vaccinazione permette alle persone di sfuggire all’infezione in due modi: o direttamente o indirettamente. L’effetto diretto è misurato come la proporzione di individui che vengono vaccinati e quindi immunizzati. L’effetto indiretto – noto come “immunità di gregge” [7] – è misurato come la proporzione di individui non vaccinati che sfuggono all’infezione grazie alla “terra bruciata” creata dalla vaccinazione. Si noti che il numero finale di infetti al termine di un’epidemia è uguale al numero totale di persone che si sono infettate, ovvero alla popolazione meno il numero di quelle che sono sfuggite all’infezione, perciò viene limitato dall’effetto totale della vaccinazione, diretto e indiretto.

In generale, la vaccinazione protegge gli individui inducendo una risposta immunitaria, che può durare per un certo periodo di tempo. Mentre la vaccinazione pediatrica è però una forma di vaccinazione pre-pandemica (cioè gli individui vengono vaccinati per evitare un’epidemia), quella attualmente in corso in Italia e in molti altri Paesi è una vaccinazione durante una pandemia, che, a causa del tipo di vaccini molto specifici e non sterilizzanti al momento usati, pone numerosi rischi a medio termine [6], oltre che un problema di ottimizzazione per riuscire a ridurre nel più breve tempo possibile l’impatto sul sistema sanitario e quindi, a cascata, su quello economico per via dei lockdown imposti.

L’ottimizzazione matematica di una campagna vaccinale è un’affascinante problema di matematica applicata [5] e dipende innanzitutto dall’obiettivo della campagna vaccinale. Essa ha interesse rilevante non solo in una situazione di scarsità di vaccini – come quella attuale – ma anche per il futuro, poiché tale necessità si potrebbe ripresentare in un prossimo futuro o per l’emergere di altri virus (questo è il terzo coronavirus in pochi anni ad aver fatto il “salto di specie”, dopo quelli responsabili della SARS e della MERS) o per l’emergere di nuove varianti del SARS-CoV-2 in grado di “bypassare” i vaccini attuali, situazione che potrà essere risolta solo quando si disporrà di vaccini “universali” (ad es. a virus inattivato) [6].

I possibili obiettivi di una campagna vaccinale, in generale, possono essere diversi. Uno potrebbe essere, ad esempio, quello di minimizzare il numero degli infetti, cosa possibile però con i vaccini sterilizzanti o solo debolmente “leaky”. Un altro potrebbe essere l’abbattimento del numero di morti legati alla diffusione del virus. Un altro ancora potrebbe essere il raggiungimento dell’immunità di gregge. Infine, un altro obiettivo – ancora più ambizioso – potrebbe essere l’eradicazione del virus, cosa che richiede non soltanto l’impiego di vaccini sterilizzanti ma anche una vaccinazione rapida ed estesa alla popolazione dell’intero globo (non a caso l’unico virus eradicato con la vaccinazione è stato quello del vaiolo).

Importanza della pianificazione di una campagna vaccinale

La pianificazione di una campagna vaccinale (tanto più quella fatta durante una pandemia con vaccini autorizzati in emergenza con procedura “fast track”) non dovrebbe essere in alcun caso trascurata o data per scontata – come invece sembra essere accaduto in Europa e in particolar modo in Italia con la vaccinazione anti-COVID – e, come avviene solitamente per le vaccinazioni “normali”, dovrebbe essere incardinata intorno all’analisi accurata di quattro aspetti fondamentali [5]:

- Prodotto – Che tipo di vaccino dovrebbe essere usato?

- Produzione – Quante dosi devono essere prodotte o acquistate?

- Allocazione – Chi dovrebbe essere vaccinato?

- Distribuzione – Come fornire i vaccini alle persone?

I vaccini sono beni di pubblico interesse, per tale motivo vengono di solito acquistati da un’autorità centrale a livello nazionale o dell’Unione Europea (quest’ultima, però, non ha alcuna esperienza in tal senso). Non è facile stimare la dose di vaccini da ordinare quando i prodotti sono solo “promesse” o “scommesse”. Inoltre, se ci si tiene stretti negli ordini, una consegna in ritardo o un taglio nelle consegne previste per le più svariate ragioni si possono tradurre in una carenza di vaccini sul breve o sul medio termine, anche se il rifornimento è di solito garantito sul lungo termine. Per tali ragioni, è largamente raccomandabile avere una produzione di vaccini nazionale e il controllo dell’intera filiera sul proprio territorio.

Uno degli aspetti cruciali di una vaccinazione di successo è il tempo. Poiché un’infezione si può propagare rapidamente attraverso una popolazione, in generale prima le persone vengono immunizzate e meglio è, se i vaccini sono sterilizzanti. Poiché questo sappiamo non essere, verosimilmente, il caso degli attuali vaccini anti-COVID, i decisori politici e sanitari devono ottimizzare la velocità della vaccinazione e l’efficacia della risposta in termini di vite salvate: quest’ultima non è solo legata all’efficacia del vaccino nei trial e alla sua efficienza nel proteggere la popolazione sul campo (due concetti diversi che ho illustrato in un precedente articolo [8]), ma anche al vaccinare per prime le persone “giuste” (e non i parenti o “gli amici degli amici”); mentre la velocità dipende anche dalla logistica, dall’organizzazione, etc.

L’allocazione ottimale dei vaccini dovrebbe, in generale, massimizzare il beneficio per la salute, che nel caso italiano non significa minimizzare il numero di infetti bensì il numero di quelli che, essendo più suscettibili a forme gravi della malattia, più rischiano il ricovero in terapia intensiva e la morte. Poiché la maggior parte dei vaccini anti-COVID attuali necessitano di due dosi, quando le dosi sono scarse l’impiego di una singola dose su un numero doppio di persone (ritardando quindi un po’ la seconda dose) può essere un’opzione da valutare, come fatto ad es. nel Regno Unito, che pensa già alla somministrazione di una terza dose agli over 70 in autunno, poiché gli effetti dell’immunità possono svanire nel tempo e potrebbero arrivare intanto delle varianti che la “bypassano” (un vaccino a mRNA può essere adattato ad esse in un mese).

Tale strategia, infatti, consente: (1) di massimizzare il numero di vite salvate (una dose basta ad abbattere la probabilità di effetti gravi); (2) di guadagnare tempo prezioso (specie per quei Paesi, come l’Italia, che non hanno ancora un vaccino proprio e tantomeno, attualmente, la presenza dell’intera filiera di produzione di vaccini terzi sul proprio territorio; (3) di avere una prospettiva a medio e a lungo termine (dove pesa come una spada di Damocle l’incognita di possibili nuove e più temibili varianti, “sorprese” che possono emergere in qualsiasi momento e in qualsiasi Paese), una visione che sembra mancare del tutto nella miope campagna di vaccinazione italiana, fatta piuttosto come “se non ci fosse un domani”. Ma il “vivere alla giornata”, in questo tipo di crisi, è un errore che può costare davvero molto caro.

Un numero relativamente limitato di dosi singole possono sembrare una goccia nell’oceano se rapportate alla popolazione dell’intero Paese, ma queste possono avere un impatto piuttosto rapido sulla curva dei morti giornalieri se vengono somministrate alle persone “giuste”, ovvero a quelle che presentano almeno i primi due dei tre fattori di rischio che ormai sappiamo essere associati alle morti per COVID-19 [9, 10]: (1) un’età avanzata; (2) la presenza di comorbidità; (3) l’avere un basso livello di vitamina D nel sangue. Per tale ragione, fra l’altro, l’invito (ad es. con spot televisivi) a integrare la vitamina D3 (con la cui assunzione si ha poco da perdere ma potenzialmente tanto da guadagnare) sarebbe una misura da adottare in parallelo – oltretutto sarebbe a costo zero – ed i cui effetti sarebbero quasi immediati [9].

La forte relazione fra mortalità per COVID-19 e la classe di età, relativa ai 96.149 deceduti COVID in Italia dall’inizio della pandemia fino al 1° marzo 2021. Dunque l’età rappresenta un importante fattore di rischio per l’esito infausto della malattia. (elaborazione dell’Autore su dati ISS [1] e Istat)

Infine, la campagna vaccinale anti-COVID andrebbe organizzata non tanto come una soluzione di emergenza, bensì con una visione a lungo termine: è infatti probabile che la vaccinazione debba essere ripetuta con i dovuti richiami, e che in ogni caso negli anni a venire ci si trovi ad affrontare situazioni simili. Proprio per questo diventa necessario consolidare le conoscenze in modo da avere, in qualsiasi momento sia necessario, una risposta rapida ed efficiente. In questo senso, risulta molto utile il “Decalogo sulle vaccinazioni” [11], di recente redatto dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica in collaborazione con l’Osservatorio italiano della prevenzione (OIP) e la Fondazione Smith Kline.

Qual è l’obiettivo reale della vaccinazione anti-COVID?

I possibili obiettivi di una campagna vaccinale – come abbiamo visto – possono essere diversi. Nel caso italiano, poiché il nostro Paese è andato in lockdown molte volte a causa dell’elevato livello di ospedalizzazioni di malati da COVID-19 in reparti a bassa intensità di cura (complice la mancanza di prevenzione e di terapie domiciliari adeguate) e dell’elevato livello di occupazione delle terapie intensive, l’obiettivo dovrebbe essere semplicemente quello di ridurre quanto prima questi numeri, per avere il più presto possibile due risultati: (1) la possibilità di riaperture e (2) abbassare il numero di morti giornalieri.

Purtroppo, però, molte persone – inclusi i decisori politici e sanitari regionali – hanno mostrato di avere le idee alquanto confuse sugli obiettivi di una campagna vaccinale anti-COVID: alcuni pensano che i vaccini siano utili anche ai giovani e che vaccinando le persone si possa renderle non infettive, e molti appaiono convinti che si possa raggiungere l’“immunità di gregge”. Purtroppo, però, si tratta allo stato solo di “credenze”, che per ora non trovano fondamento nei dati pubblicati ufficialmente, che anzi vanno, semmai, nella direzione opposta. Inoltre, pare esserci una profonda crasi fra la comunità scientifica e la classe politica, poiché i messaggi rilevanti a riguardo non paiono arrivare a chi decide.

Nel mio articolo “Pillole” anti-COVID: quelle che non vi hanno mai dato” [8], ho mostrato come, se si analizza il rapporto costi-benefici per i vaccini attualmente usati in Italia (Pfizer, Moderna, Astrazeneca), questo risulti raggiungere un punto di pareggio per i giovani di circa 25 anni. Infatti, la mortalità legata ai tre vaccini risulta essere, sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, di 20-30 casi per milione di dosi. Tenendo conto della diversa letalità del virus per le varie classi di età, si scopre che il rischio di morire per il vaccino piuttosto che per il COVID-19 è maggiore per i giovani al di sotto di circa 25 anni, che pertanto – considerati anche i rischi a medio e lungo termine cui sarebbero esposti – non dovrebbero vaccinarsi.

In generale, la vaccinazione produce benefici in due modi: direttamente per le persone che vengono vaccinate, e indirettamente per quelli che non sono vaccinati riducendo la loro esposizione alla malattia nel corso dell’epidemia, fino al raggiungimento – se si vaccina una certa percentuale della popolazione – della cosiddetta “immunità di gregge”. Ma questo vale per i vaccini sterilizzanti, come ad es. quello per il morbillo, la poliomelite, etc. Per i vaccini “leaky”, che come sappiamo non impediscono a un vaccinato di trasmettere l’infezione, l’immunità di gregge è un’utopia. E nessuno finora ha portato alcuna prova scientifica che i vaccini anti-COVID attuali non si comportino così [6].

Inoltre, come illustrato molto bene da un articolo pubblicato su Nature [12], comunque l’immunità di gregge sarebbe raggiungibile: (1) solo con elevati tassi di vaccinazioni, cioè con una campagna vaccinale di breve durata; e (2) con una somministrazione coordinata su scala globale, poiché l’Italia non è certo isolata dagli altri Paesi, come ad esempio il Sud del mondo; inoltre, (3) con le nuove varianti più trasmissibili la soglia per l’immunità di gregge si innalza e bisognerebbe vaccinare una percentuale della popolazione ben più elevata, giovani compresi; infine, (4) se nascono nuove varianti resistenti ai vaccini, l’immunità acquisita potenzialmente svanisce e ci possiamo trovare a dover affrontare future ondate; e, in ogni caso, (5) l’immunità di un vaccino così specifico non dura per sempre.

Dunque, vaccinare i più suscettibili di infezione con i vaccini anti-COVID attuali, in una situazione di scarsità di vaccini, non ha senso. Infatti, l’idea di fondo dietro questa strategia è che la popolazione può essere suddivisa in tre gruppi [5]: (a) i suscettibili di infezione; (b) gli infetti e (c) i “rimossi”. Questi ultimi possono diventare tali in tre modi: (1) perché guariscono (oppure sono già guariti) e quindi vengono immunizzati naturalmente; (2) perché vengono immunizzati tramite il vaccino; (3) perché muoiono. Di conseguenza, se vaccino i più suscettibili di infezione in realtà non risolvo il problema, se non alla lunga; lo risolvo assai prima se vaccino prioritariamente le persone con più alta probabilità di morire per COVID.

Poiché il 96% dei morti per COVID-19 in Italia sono over 60 (con una percentuale di letalità che in generale tende ad aumentare al crescere della classe di età), gli “utilizzatori finali” dei vaccini anti-COVID dovrebbero quindi essere, essenzialmente, gli over 60 e le persone “fragili” (immunodepressi, diabetici, obesi, etc.), ed in via prioritaria – all’interno della categoria degli over 60 – le persone con comorbidità, poiché l’analisi di un campione di 6.713 pazienti deceduti per COVID [1] ha mostrato come il 66,6% avessero 3 o più patologie pregresse, il 18,5% 2 patologie e l’11,9% 1 patologia. Si noti come la popolazione da proteggere sia, sostanzialmente, simile a quella oggetto delle campagne di vaccinazione antinfluenzale.

Il disastro italiano: come “predicare bene e razzolare male”

Perciò, secondo il “Piano strategico sulle vaccinazioni” approvato dal Parlamento italiano lo scorso 2 dicembre, dopo i medici, gli infermieri e gli ospiti delle RSA, avrebbero dovuto essere vaccinati gli over 80 (circa 4,5 milioni di persone), poi, procedendo per età decrescenti, entro l’estate gli over 60 (altre 13,4 milioni di persone) e coloro che hanno almeno due patologie croniche, immunodeficienza o fragilità, e così via. Tutto bellissimo e perfetto, sulla carta. Ma le cose sono andate davvero così?

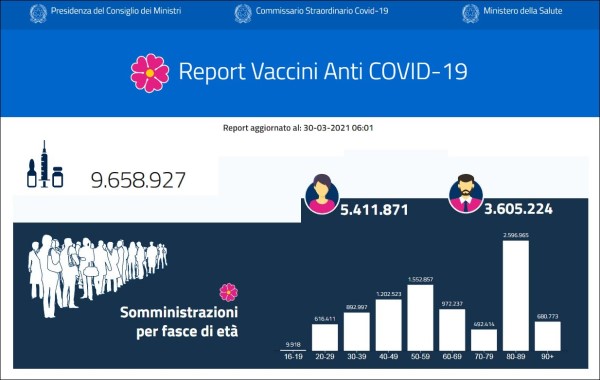

Alla data del 27 marzo, dei 9 milioni di dosi di vaccini somministrate in Italia, incredibilmente solo 3,77 milioni (pari ad appena il 42% del totale) erano state somministrate a over 70 [13], quando è ben noto che la popolazione di medici e infermieri (l’unica con priorità assoluta) in Italia ammonta a circa 1 milione di persone, per cui tutte le altre (tolto solo un numero relativamente piccolo di dosi di Astrazeneca quando questo vaccino era ancora limitato agli under 55 o 65) sarebbero dovute andare agli over 80, a cominciare dalle RSA, e poi agli over 70. Ma mentre gli ospiti di queste ultime sono state vaccinati (anche perché erano fisicamente facili da raggiungere), la maggior parte degli over 70 sono stati del tutto ignorati.

Il numero di dosi di vaccini anti-COVID somministrate in Italia alla data del 30 marzo 2020, ovvero dopo circa 3 mesi di campagna vaccinale. Si noti come, addirittura, il numero di dosi date ai ventenni sia maggiore di quelle date ai settantenni. (fonte: Ministero della Salute)

Le regioni italiane, anche per incapacità propria e pressate dalle lobby più varie, hanno invece seguito una strategia “ibrida” del tutto inefficace ed inutile, vaccinando a destra e a manca persone giovani o di mezza età che non rientravano affatto fra gli obiettivi prioritari della vaccinazione, come si può capire rileggendo il “Piano strategico delle vaccinazioni” sbandierato dal Ministero della Salute (e questo per tacere del circa 15% di “imbucati”, che non avrebbero dovuto essere tollerati), quasi inseguendo una sorta di “equità” sociale invece che una pragmatica efficacia. Il tutto senza che il Governo centrale – e men che mai il Ministero della Salute – muovessero un dito per impedire questa anarchia delle regioni.

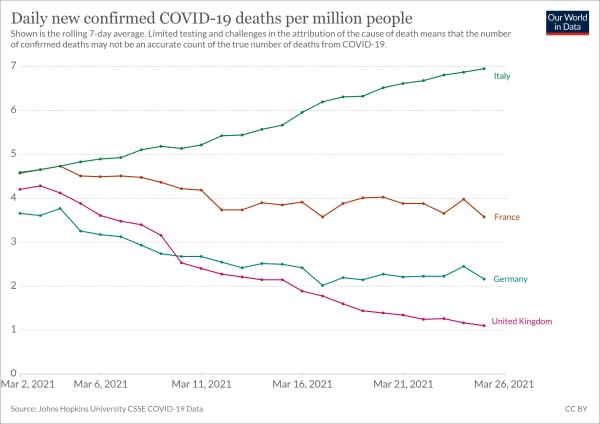

Ben diversamente sono andate le cose negli altri Paesi, ed in particolare nel Regno Unito, che avremmo invece dovuto seguire come esempio. Là, infatti, si è adottata la strategia dell’avere come obiettivo principale la rapidità nel risultato. Pertanto, si sono vaccinati “a tappeto” – e prioritariamente – gli anziani, sia con Pfizer che con Astrazeneca (impiegato in due casi su tre), il che ha contribuito al rapido declino nella curva del numero di morti giornalieri, come del resto era già avvenuto in Israele, il Paese più avanti di tutti nella campagna di vaccinazione anti-COVID. Dunque, la strada era chiaramente tracciata da questi coraggiosi Paesi “apripista”, e bastava solo seguirla: in altre parole, “copiare”.

Si noti che la strategia del Regno Unito di una dose singola al maggior numero di persone corrisponde a una strategia rapida, mentre la strategia seguita pedissequamente dall’Italia – quella delle due dosi – ha, sulla carta, una più alta efficacia, ma ha senso solo quando si ha a disposizione un grandissimo numero di dosi, che non era certamente il caso del nostro Paese, con i tagli annunciati dai produttori di due dei vaccini su cui avevamo puntato di più. Si potrebbe obiettare che il vaccino Astrazeneca non copre granché dalla variante sudafricana, ma nella situazione attuale era assolutamente idoneo a svolgere la funzione che gli si chiedeva anche usandolo sugli over 70, e cioè farci uscire il prima possibile dalla crisi in atto.

L’AIFA, dal canto suo, ha contribuito non poco al disastro della campagna vaccinale italiana. Il 18 gennaio l’EMA autorizza il vaccino Astrazeneca per gli over 18. Ma il 2 febbraio l’AIFA lo autorizza solo per gli under 55, ed il 23 gennaio, su pressione del Ministero della Salute, per gli under 65, togliendo solo il 19 marzo i limiti di età. Mi duole dirlo – anche perché conosco e stimo molto il suo presidente, il prof. Palù – ma l’AIFA, nella persona del suo Direttore si è mostrata a mio parere del tutto inadeguata nel gestire questa materia, come già del resto era successo con i protocolli delle cure domiciliari (tema trattato in un mio precedente articolo [8]): l’ha gestita come se fossimo in uno scenario normale, “business as usual”, non nel mezzo di una pandemia che sta completamente paralizzando il Paese, e dove il tempo è un fattore.

L’andamento, nel mese di marzo 2020, del numero di morti COVID-19 per milione di persone della popolazione residente in tre diversi Paesi dell’Europa (geograficamente intesa): Italia, Francia, Germania, Regno Unito. Già da questo grafico si capisce come il nostro Paese si trovi in una pessima situazione, tanto più rispetto agli altri tre, come in una vera e propria guerra con tanto di morti e feriti, non certo uno scenario “business as usual”. (fonte: elaborazione dell’Autore con il tool online Our World in Data)

Fra i vari motivi della disastrosa campagna vaccinale italiana vi è poi il fatto che si è trattato di un evento che ha colto tutti di sorpresa (e il problema è che questa non è una battuta! Ad es. per fare la piattaforma di vaccinazione in Lombardia ci si è ridotti agli ultimi giorni utili, con l’esito noto), lasciando spazio alla più totale improvvisazione: non a caso solo “in corso d’opera” sono stati incaricati di occuparsene la Protezione civile e le Forze Armate, ovvero le uniche due strutture statali che hanno la necessaria flessibilità e capacità di pianificazione operativa. Ma ormai era troppo tardi: il gap accumulato con gli altri Paesi e con il Piano vaccinale del Ministero era abissale. Inoltre, probabilmente non ci si è resi conto del fatto che non sono tanto gli over 70 a dover andare verso i centri vaccinali, bensì il vaccino dagli over 70.

Infatti, molti over 70 vivono in piccoli paesini, tanti non guidano più, altri sono malati cronici, e pretendere che si facciano 50 km o più accompagnati da non si sa bene chi per scoprire che l’sms di chiamata era arrivato per errore (non a caso sto citando alcuni dei numerosi incredibili fatti realmente capitati) non sta né in cielo né in terra. Del resto, a parte Pfizer, gli altri vaccini sono facilmente trasportabili, almeno finché non arriva il caldo (un altro motivo per cui è fondamentale la velocità della campagna): ad es. Moderna può resistere fuori dal frigo fino a 6 ore, un tempo sufficiente per portarne uno stock in un piccolo paese e per vaccinare localmente gli over 80 e molti (se non tutti gli) over 70 presenti, con il supporto delle Autorità locali e dei volontari opportunamente coordinati. Sempre che lo si voglia fare.

Come ottimizzare la campagna vaccinale in Italia

I decisori politici e sanitari devono tipicamente confrontarsi con risorse limitate all’inizio di una pandemia o – come nel caso, in particolare, dell’Italia – anche nelle fasi successive a causa della scarsa capacità di organizzazione e di pianificazione. Le disponibilità di vaccini anti-COVID per la popolazione italiana sono attualmente limitate. Ciò porta a problemi di allocazione ottimale. Come dovrebbero essere suddivisi e somministrati i vaccini disponibili per raggiungere l’obiettivo desiderato (che, lo ricordiamo, non è vaccinare chi rischia di più l’infezione ma chi rischia di più di morire)?

In generale, la dinamica non lineare di un’epidemia rende il problema dell’allocazione dei vaccini difficile da ottimizzare. Tuttavia, si può trovare la migliore allocazione possibile in accordo a dei criteri ben definiti [5], ed in funzione dell’obiettivo da raggiungere. Nel caso italiano, si tratta di dividere fra popolazioni multiple (quelle di 21 regioni) un numero limitato di vaccini che poi devono essere somministrati dalle regioni stesse alle persone in modo tale non da eradicare il virus o da minimizzare il numero di infetti, bensì l’impatto sulle ospedalizzazioni per COVID e sui ricoveri di malati COVID in terapie intensive (ed, a cascata, sulle morti per COVID). Il tutto con un’epidemia in corso e anche piuttosto galoppante.

Attualmente, le dosi dei vari vaccini anti-COVID vengono distribuite alle varie regioni semplicemente in quantità proporzionali alle popolazioni delle regioni. Questa allocazione, però, è assolutamente non ottimizzata, poiché – come abbiamo visto in precedenza – le popolazioni delle varie regioni sono: (1) colpite dalla mortalità del COVID in modo tutt’altro che omogeneo a livello nazionale; e (2), poiché sono debolmente interagenti fra loro per le restrizioni poste agli spostamenti fra regioni, tali disomogeneità sono destinate a permanere. Dunque, si presenta il seguente problema di ottimizzazione: come somministrare i vaccini in modo da ridurre nel più breve tempo possibile la mortalità verso zero?

Per ottimizzare l’intervento vaccinale e, al tempo stesso, misurarne l’impatto, possiamo utilizzare come guida la distribuzione dei morti per COVID nella popolazione italiana, che come abbiamo visto è maggiore in determinate regioni, oltre che in ben note classi di età. Anche se solo circa il 15% dei morti da COVID-19 in Italia in realtà muore passando per le terapie intensive (il resto delle persone muoiono in altri reparti o a casa), minimizzando con la campagna vaccinale il problema della mortalità da COVID verrebbe automaticamente ridotta anche la pressione sulle strutture ospedaliere, giacché le persone che arrivano in Pronto Soccorso appartengono, in gran parte, alle stesse classi di età dei morti.

Dunque, dovendosi semplicemente minimizzare i morti da COVID-19 – e non disponendo di vaccini per l’intera popolazione che si intende vaccinare – si tratta semplicemente, in prima approssimazione, di “replicare”, nella distribuzione del vaccino: (1) la distribuzione per fasce di età della letalità del COVID-19 (quindi procedere partendo rigorosamente dai più anziani e passando via via a quelli un po’ meno anziani: prima over 80, poi over 70, etc.) e (2) la distribuzione geografica della mortalità per l’allocazione delle dosi alle diverse regioni, dando quindi più dosi in particolare (o quanto meno) alle 4-5 regioni che hanno avuto in questa pandemia la mortalità più alta, e menzionate all’inizio di questo articolo.

Un ulteriore livello di ottimizzazione della campagna vaccinale si avrebbe, infine, implementando il sistema di prioritizzazione basato sullo studio “Stress” dell’Università di Milano-Bicocca, il quale assegna un punteggio prognostico in grado di attribuire a ogni cittadino di età compresa fra 18 e 79 anni un “indice di fragilità” rispetto al rischio di sperimentare forme cliniche critiche del COVID-19. L’indice di fragilità viene calcolato incrociando le informazioni della banca dati regionale degli assistiti con i flussi di sorveglianza dei tamponi, dei ricoveri e dei decessi per COVID. Ciò ha consentito di identificare e pesare le 23 condizioni patologiche che, oltre all’età e al genere, sono risultate predittori del rischio clinico.

I benefici forniti da un insieme limitato di dosi di vaccini anti-COVID diminuiscono, evidentemente, quando (e tanto più) ci si allontana dalla strategia appena illustrata per andare in altre direzioni. In alcune situazioni, però, non sono le dosi di vaccino che limitano una vaccinazione, bensì la partecipazione della popolazione al programma di vaccinazione. L’Italia dovrebbe quindi considerare anche l’uso di incentivi quasi simbolici (come ad es. la birra gratis offerta in Israele ai vaccinati più giovani) per convincere tutti – o quasi – gli appartenenti ai gruppi vulnerabili (in particolare gli over 65), che più beneficeranno della vaccinazione, e in pratica gli unici che, vaccinandosi, possono farci uscire da questo dramma.

In conclusione, se il Governo centrale e il Ministero della Salute non si danno una bella regolata facendo il proprio dovere, che è quello di imporre le linee guida e sanzionare gli amministratori locali ed i sanitari che non le rispettano – invece che fare inutili multe a cittadini senza colpa – non è difficile prevedere che il disastro italiano proseguirà. Soprattutto ora che si avvicina la bella stagione e la gente si renderà conto che, per farsi una bella vacanza all’estero o per partecipare a certi eventi, servirà il pass vaccinale e quindi molti giovani o persone che non avrebbero reale bisogno del vaccino (specie in questa fase) faranno di tutto per “saltare la fila” e ritardare ancor più la vaccinazione completa degli over 70 e degli over 60.

Riferimenti bibliografici

[1] Istituto Superiore di Sanità, “Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia – Dati al 1° marzo 2021”, EpiCentro, marzo 2020.

[2] Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), “Popolazione per età, sesso e stato civile 2020 – Piramide per età delle singole regioni”, Tuttitalia.it, 2021.

[3] Menichella M., “Mondi futuri. Viaggio fra i possibili scenari”, SciBooks Edizioni, Pisa, 2005.

[4] Ludovic S. et al., “Il ritardo delle vaccinazioni costerà all’Europa 90 miliardi di euro nel 2021”, Allianz Research, 2 febbraio 2021.

[5] Duijzer L.E., “Mathematical Optimization in Vaccine Allocation”, Tesi di laurea, Università di Rotterdam, 2017.

[6] Menichella M., “I vaccini anti-COVID: perché ci attende un futuro pieno di incognite”, Fondazione David Hume, 10 marzo 2021.

[7] Fine P., “Herd immunity: history, theory, practice”, Epidemiologic Reviews, 15, pp. 265-302, 1993.

[8] Menichella M., “’Pillole’ anti-COVID: quelle che non vi hanno mai dato”, Fondazione David Hume, 25 marzo 2021.

[9] Menichella M., “Vitamina D e minore mortalità per COVID: le evidenze e il suo uso per prevenzione e cura”, Fondazione David Hume, 23 febbraio 2021.

[10] Infante M. et al., “Low Vitamin D Status at Admission as a Risk Factor for Poor Survival in Hospitalized Patients With COVID-19: An Italian Retrospective Study”, J. Am. Coll. Nutr., Febbraio 2021.

[11] Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, “Decalogo per il piano vaccinale anti-COVID-19”, Vaccinarsi.org, marzo 2020.

[12] Aschwanden C., “Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible”, Nature, 591, pp. 520-522, 18 marzo 2021.

[13] Ministero della Salute, “Report vaccini anti COVID-19” aggiornato al 27 marzo 2021, Governo.it.