Quando ero bambino, tra i più famosi cartoni animati dell’epoca c’era quello dei Barbapapà, una famiglia di simpatici esseri gommosi che erano in grado di cambiare forma e dimensioni a piacimento, cosa che in genere facevano allo scopo di aiutare il prossimo e prevenire disastri. Ogni trasformazione era accompagnata dalla mitica frase, entrata anche nell’uso comune fra i bambini di allora, “Resta di stucco, è un barbatrucco!”

Ecco, proprio questa frase, che ormai non usavo da anni, è stata la prima che mi è venuta in mente di fronte all’ultima trovata della OMS, che qualche settimana fa ha improvvisamente deciso di “riscrivere” i numeri della pandemia in base ad alcuni criteri elaborati a tavolino, tra i quali quello fondamentale è l’eccesso di mortalità rispetto agli anni precedenti. Il primo (e finora unico) paese che abbia accettato di fare questo ricalcolo è stato il Perù, che il 1° giugno scorso ha annunciato che i morti erano improvvisamente passati da 69.342 a 180.764, come per magia o, appunto, un “barbatrucco”,

C’è davvero da restare di stucco, infatti, di fronte a un’operazione del genere, che in un solo giorno ha “gonfiato” di ben 2,6 volte il numero dei morti in base ad una stima puramente teorica. Intendiamoci: non è che di per sé l’idea di cercare di valutare più esattamente i numeri dell’epidemia sia sbagliata, ma è il modo in cui ciò è stato fatto che lascia a dir poco perplessi.

Anzitutto, è incredibile che ci sia ancora chi prende sul serio le indicazioni di un’istituzione così palesemente screditata come la OMS, che, per come è ridotta oggi, andrebbe semplicemente rasa al suolo e ricostruita dalle fondamenta. Non è certo un caso che ad andarle dietro per primo sia stato il Perù, paese che conosco molto bene e che da tempo dimostra una sudditanza particolarmente accentuata nei confronti delle organizzazioni internazionali, dovuta da un lato alla cultura illuminista delle sue élites, che vi vedono la possibilità di “modernizzare” il paese (ovviamente secondo il loro concetto di modernità, che non è condiviso dalla maggioranza della popolazione) e dall’altra alla forte crescita economica, che spinge molti a cercare in esse (perlopiù invano) un punto di riferimento più affidabile delle sue fragilissime istituzioni.

Inoltre, è evidente che la OMS, dopo l’iniziale minimizzazione fatta per favorire il tentativo di insabbiamento degli “amici” cinesi, ha sempre cercato di “gonfiare” il più possibile l’allarme Covid e quindi, innanzitutto, le sue cifre, allo scopo di giustificare la propria inutile esistenza. Si noti, fra l’altro, che la OMS ha proposto di ricalcolare solo i morti e non anche i contagi, benché sia evidente che questi ultimi sono di sicuro molto più sottostimati, essendo molto più difficili da identificare, soprattutto gli asintomatici. Il risultato è quello di innalzare artificiosamente il tasso di letalità del virus (che è dato dal rapporto tra il numero dei contagiati e quello dei morti), il che equivale a innalzare artificiosamente il livello di allarme e, di conseguenza, il potere della OMS stessa, che per ovvie ragioni è tanto maggiore quanto più grave è l’emergenza.

Del resto, ciò non deve stupire, perché non è affatto una novità. Già con l’influenza suina (2009-2010), di fronte al numero fortunatamente bassissimo dei contagi e dei morti e a quello invece altissimo delle accuse di incompetenza, nonché di corruzione e di conflitto di interessi per aver fatto comprare a vari governi centinaia di milioni di dosi di vaccini poi rivelatesi inutili, la OMS nel 2012 aveva commissionato uno studio che aveva “ricalcolato” il numero dei morti facendolo passare dai 18.449 accertati a 284.000 stimati.

Che tutta l’operazione sia altamente sospetta è dimostrato dal fatto che, quandanche ciò fosse vero, non giustificherebbe comunque il titolo di pandemia, che invece la OMS continua pervicacemente ad attribuirle, visto e considerato che la suina ha colpito quasi esclusivamente USA, Messico e alcuni paesi sudamericani e asiatici e che 284.000 decessi in due anni equivalgono a 142.000 all’anno, che sono meno di quanti se ne verifichino normalmente nel mondo in un solo giorno.

Più in generale, sono almeno vent’anni che di fronte ad ogni nuovo virus che appare all’orizzonte la OMS, puntuale come la morte e le tasse, annuncia l’imminente arrivo di una pandemia, che poi, altrettanto puntualmente, non si verifica: e anche questo continuo gridare “al lupo, al lupo” ha contribuito a far sì che, per una volta che il suo allarme era giustificato, venisse preso sottogamba.

Ma c’è una considerazione più sostanziale. Infatti, l’eccesso di mortalità può al massimo essere un criterio euristico, cioè un “segnale d’allarme” indicante che in un certo luogo potrebbe esserci un certo numero di morti da Covid che non sono stati riconosciuti come tali. Tale criterio, per esempio, era stato usato da Ricolfi l’anno scorso a proposito di certe zone del Sud che, pur essendo ufficialmente Covid-free o quasi, presentavano un notevole e inspiegato eccesso di mortalità. Tuttavia, che tale eccesso sia realmente dovuto al Covid deve essere dimostrato in base a dati oggettivi e non solo presunto su base puramente statistica, perché nella scienza la sola coerenza logica non basta a convalidare una teoria: occorre sempre la verifica sperimentale.

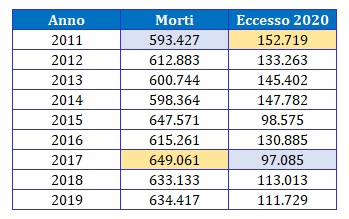

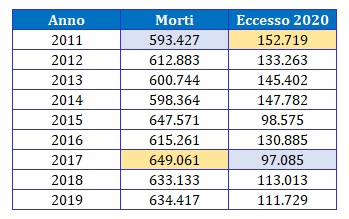

Inoltre, l’eccesso di mortalità è un dato di per sé molto variabile. Per esempio, questi sono i dati ISTAT relativi all’Italia negli ultimi 9 anni pre-Covid (il valore minimo è evidenziato in azzurro, il valore massimo in giallo):

Come si vede, la minima differenza, che corrisponde anche alla minima variazione tra due anni consecutivi (2018-2019), è di appena 1.284 morti, mentre la massima differenza (2017-2011) è di 55.634 e la massima variazione tra due anni consecutivi (2014-2015) è solo di poco inferiore: 49.207. In altre parole, la mortalità dovuta alle cause usuali (non Covid) è variata spontaneamente da un anno all’altro di quasi il 9%, il che influenza pesantemente anche le stime sui morti da Covid: per esempio, i 746.146 morti totali del 2020 rappresentano un eccesso di 111.729 unità rispetto al 2019, ma di solo 97.085 rispetto al massimo del 2017 e di ben 152.719 rispetto al minimo del 2011.

Ciò significa che l’eccesso di mortalità del 2020 rispetto al 2019 è stato superiore di 37.582 unità ai 74.147 morti da Covid ufficialmente accertati nello stesso 2020, il che suggerisce che il numero reale potrebbe essere di circa il 50% superiore. Ma se la mortalità del 2019 fosse stata pari a quella del 2017 (cosa perfettamente concepibile, dipendendo da cause che nulla hanno a che vedere con il Covid) il gap tra morti da Covid accertati e possibili si ridurrebbe moltissimo, suggerendo che il valore ufficiale sia molto vicino a quello reale; mentre se la mortalità del 2019 fosse stata pari a quella del 2011 tale gap crescerebbe al punto da suggerire che il valore reale potrebbe essere addirittura il doppio di quello ufficiale.

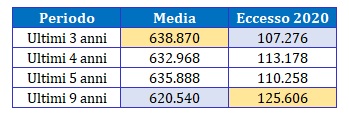

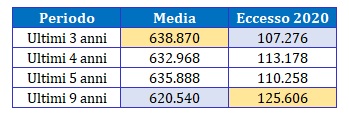

Con le medie le cose vanno (ovviamente) meglio, ma le variazioni restano significative. Questa è la tabella delle medie relative ad alcuni diversi periodi pre-Covid in Italia:

Come si vede, qui la variabilità è minore, ma comunque la differenza tra la media più alta e quella più bassa è pur sempre di 18.330 unità in più o in meno, il che può fare aumentare o diminuire il totale dei morti da Covid stimati per il 2020 della stessa quantità. Ciò rappresenta una variazione di ben il 25% rispetto al numero dei morti accertati ufficialmente, dovuta interamente al mero fatto di scegliere (in modo fondamentalmente arbitrario) un dato periodo di riferimento. E si badi che stiamo parlando di un paese come l’Italia attuale, molto stabile sia dal punto di vista sanitario che demografico: figuriamoci quindi cosa può succedere in paesi come il Perù, in cui la mortalità può essere influenzata significativamente anche da eventi per noi non particolarmente drammatici, come ondate di caldo o di freddo, siccità, alluvioni, crisi economiche o altre malattie (spesso più letali del Covid, ma di cui non parla nessuno solo perché restano confinate nel Terzo Mondo).

Inoltre, fin qui abbiamo ragionato come se tutte le altre cause di morte avessero seguito il loro andamento naturale, cioè come se il Covid non le avesse in alcun modo influenzate. Ma è chiaro che non è così. Infatti, come molti hanno drammaticamente sperimentato sulla propria pelle, l’affollamento degli ospedali ha spesso impedito di curare adeguatamente (e a volte addirittura completamente) persone affette da altre patologie, anche gravi, causando quindi altre morti che, pur essendo state indirettamente provocate dal Covid, tuttavia non sono dovute ad esso e quindi non possono essere classificate come “morti da Covid”.

Il loro numero è però difficile da quantificare perfino in un paese come l’Italia, che pure dispone di uno dei migliori sistemi sanitari al mondo: figuriamoci quindi se è possibile farne una stima affidabile in un paese come il Perù, che ha invece un sistema sanitario molto fragile, che in questo periodo è davvero collassato (mentre il nostro, checché se ne dica, ha sofferto molto, ma nell’insieme ha retto).

Se si considerano tutti questi fattori, dunque, è facile capire come un’operazione del genere non possa che essere molto imprecisa già per sua natura e più ancora se la si vuol fare in paesi poveri e con istituzioni inefficienti, tanto da far dubitare seriamente che abbia senso. In ogni caso, se la si vuole comunque fare, bisognerebbe almeno tenere accuratamente distinti i morti accertati da quelli semplicemente stimati, altrimenti si mescolano fra loro dati del tutto eterogenei, con l’unico risultato di generare una confusione tale da rendere praticamente impossibile ogni confronto statistico.

Ma non sembra essere questa l’intenzione della OMS. Infatti, gli pseudo-dati del “ricalcolo” peruviano sono immediatamente finiti in un calderone unico insieme a quelli reali, “premiando” la sua masochistica docilità al pandemically correct con l’attribuzione della poco invidiabile (e peraltro, per quanto appena detto, altrettanto poco giustificata) “maglia nera” di peggiore paese al mondo nella gestione del Covid.

Tuttavia, c’è almeno una lezione che possiamo davvero trarre da questa pasticciatissima vicenda, il cui significato è però l’esatto opposto di ciò che sembra a prima vista. Infatti, sia negli articoli pubblicati su questo sito che anche altrove, io ho sottolineato ripetutamente che vedere i paesi più ricchi e progrediti del mondo, cioè gli USA e l’Europa Occidentale, con un tasso di mortalità superiore a quello dei paesi sudamericani rappresenta un’abnormità di tale portata che non può essere spiegata se non come il frutto di una sequela di macroscopici e gravissimi errori da parte nostra.

Ogni volta, però, mi veniva regolarmente obiettato che verosimilmente il numero dei morti in Sudamerica era di molto sottostimato, al che io contro-obiettavo che ciò era sicuramente vero, ma non bastava a cambiare i termini della questione. Infatti, da loro i morti potevano essere sottostimati al massimo di due o tre volte, ma non certo di venti o trenta: e se anche noi avessimo avuto solo la metà o perfino solo un terzo dei morti dei paesi sudamericani, la cosa sarebbe stata ugualmente inaccettabile, vista l’enorme sproporzione di mezzi esistente tra noi e loro.

Ebbene, il ricalcolo peruviano conferma in pieno la mia tesi. Infatti, anche accettando per buona la stima fatta dal governo (che, per le ragioni anzidette, è invece quasi certamente esagerata), al 1° giugno 2021 il numero di morti per abitante del Perù risultava essere 5.408 contro i 2.090 dell’Italia, cioè circa 2,5 volte maggiore del nostro e, in generale, della media dell’Occidente progredito.

Ma non basta: dobbiamo ancora considerare due fattori che incidono pesantemente, distorcendo i dati a nostro favore. In primo luogo, infatti, un analogo ricalcolo applicato ai nostri paesi farebbe verosimilmente crescere di parecchio anche il numero dei nostri morti, come si desume facilmente dalle tabelle precedenti. In secondo luogo, all’epoca in Europa e negli USA stava arrivando l’estate e la campagna vaccinale era già abbastanza avanzata, mentre in Perù (che si trova nell’emisfero Sud) stava arrivando l’inverno e la campagna vaccinale era appena agli inizi.

Possiamo quindi senz’altro affermare che il rapporto reale tra il numero di morti per abitante del Perù e quello dei paesi più progrediti è non solo certamente inferiore a 3, ma verosimilmente addirittura inferiore a 2, esattamente come ho sempre sostenuto.

E per l’Occidente avere la metà dei morti del Perù è una disfatta su tutta la linea.