Renzi si faccia il suo partito. Intervista a Luca Ricolfi

Il guaio dello sfumato governo giallo-verde non era Paolo Savona, ministro dell’economia in pectore, ma il duo Salvini-Di Maio. Luca Ricolfi, sociologo, insegna Analisi dei dati all’Università di Torino, responsabile scientifico della Fondazione David Hume, non risparmia da critiche neanche il capo dello stato in merito alle trattative condotte per la formazione dell’esecutivo: «Non avrebbe dovuto consentire ai due spavaldi giovanotti di trattare fra loro così a lungo, senza alcuna interlocuzione con il Quirinale».

Domanda. Professore, la crisi politica sta approdando a un voto anticipato. Partiamo dall’inizio, dallo strappo che si è consumato tra Lega-M5s e Quirinale: avrebbe mai creduto che il governo giallo-verde saltasse sul nome di Paolo Savona per il ministero dell’Economia?

Risposta. No, io pensavo erroneamente che alla fine una quadra si sarebbe trovata, o con la resa di Mattarella o con la proposta di un altro nome.

D. Che cosa pensa di Savona? Ha avuto modo di conoscerlo?

R. Ne ho grande stima, l’ho incrociato un paio di volte, ma non ci conosciamo personalmente.

D. Il professor Savona aveva ribadito che non avrebbe messo in discussione l’euro. Eppure lo spread era in salita e le preoccupazioni delle istituzioni europee pure. Timori infondati?

R. Sostanzialmente fondati, secondo me. Ho letto per intero il comunicato di Paolo Savona, e non vi ho trovato alcuna esplicita espressione della volontà di fare tutto il possibile per non uscire dall’euro. In compenso conosco le posizioni da lui espresse in passato, non solo sull’esigenza di avere un «piano B» di uscita dall’euro ma anche sul modo di abbattere il debito (con l’allungamento unilaterale delle scadenze, e una complicata operazione di trasferimento ai privati del patrimonio pubblico). Il guaio però non è Savona in sé, ma sono Salvini e Di Maio.

D. Perché?

R. Avessero messo nero su bianco cifre realistiche su come trovare coperture permanenti ai loro faraonici doni all’elettorato, nessun nome di ministro dell’Economia avrebbe spaventato i nostri creditori.

D. Ma l’idea di un «piano B» è sbagliata?

R. No, anzi io la condivido: se vogliamo avere potere negoziale in Europa non possiamo escludere a priori una nostra uscita dalla moneta unica, perché questa posizione ci indebolirebbe e ci renderebbe facilmente ricattabili. Il punto però non è questo

D. E qual è?

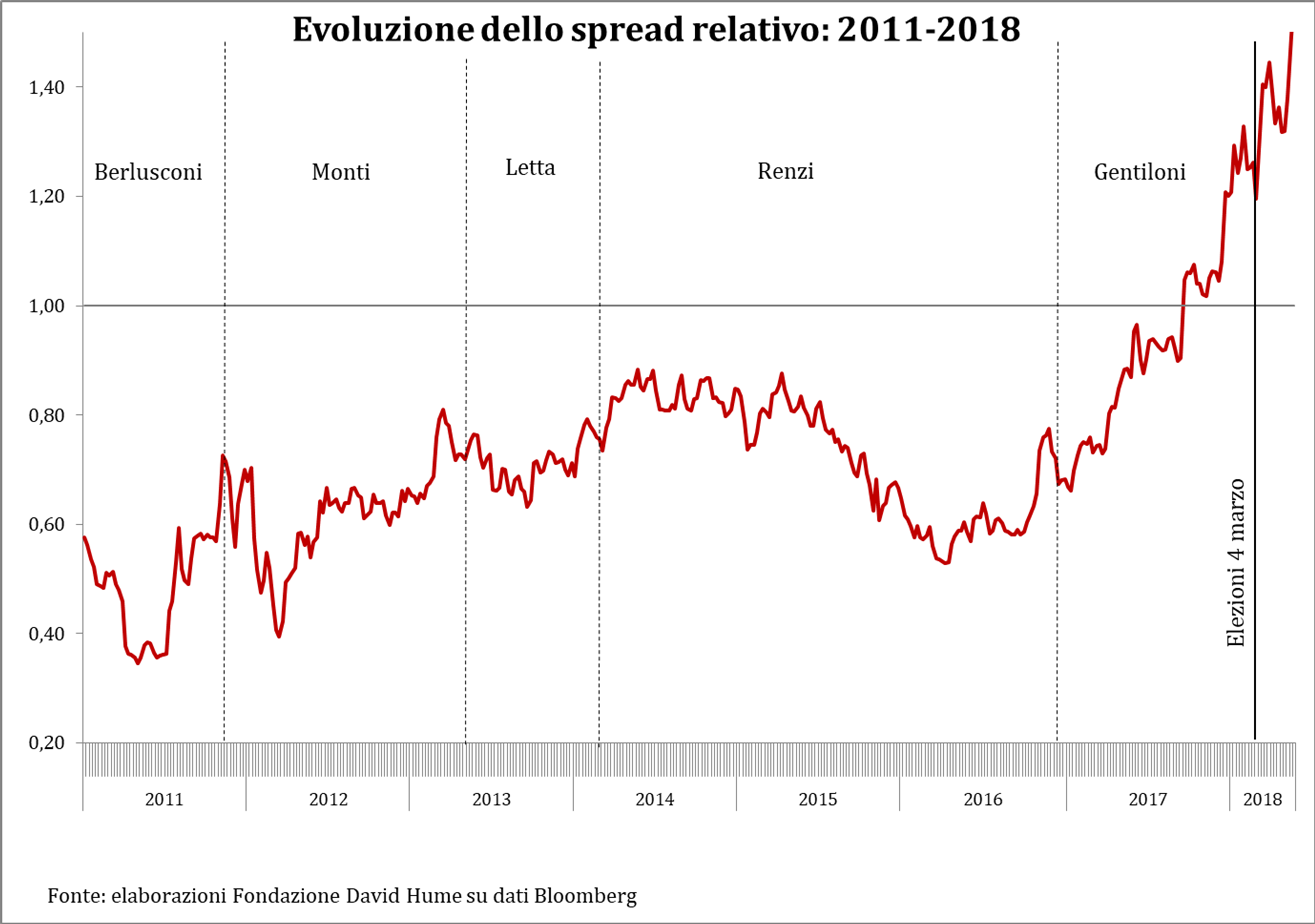

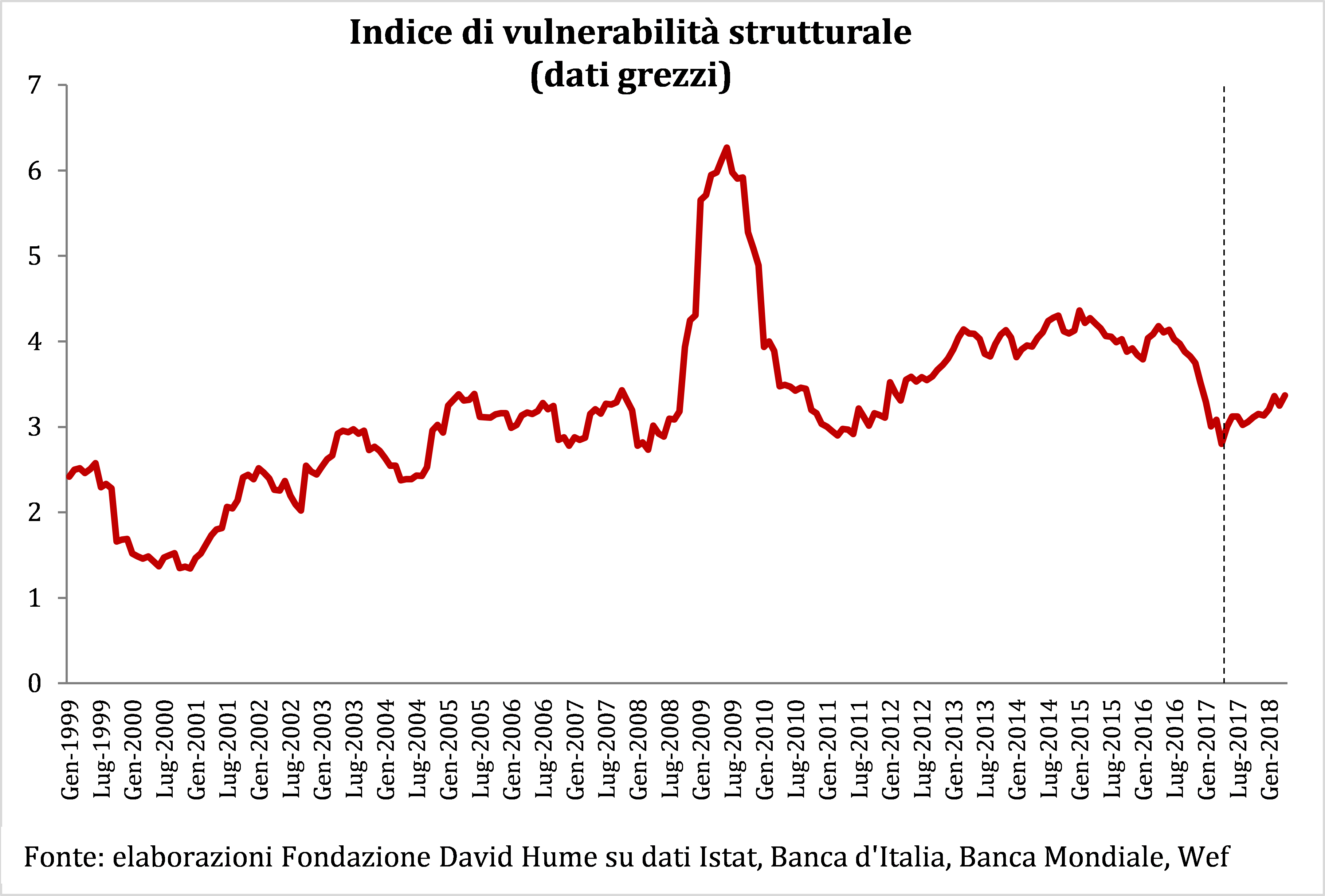

R. È che è completamente diverso assumere questa posizione, che io trovo perfettamente ragionevole, in una condizione di forza e, vorrei aggiungere, di legittimità, perché il Paese sta riducendo il rapporto debito/pil, il deficit si avvia ad annullarsi, e vi è un sostanziale rispetto dell’articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio, o invece esprimere (o non respingere) questa posizione in una situazione in cui il rapporto debito/pil non sta scendendo, la vulnerabilità strutturale dei nostri conti è in aumento, ogni anno il nostro Governo mendica flessibilità in cambio di impegni che poi non rispettiamo e, come se non bastasse, siamo sotto attacco da parte dei mercati finanziari.

D. Al presidente della repubblica si rimproverava una eccessiva lentezza per la formazione del governo, ora di aver fatto una scelta troppo politica e interventista.

R. Penso che Mattarella abbia sbagliato, ma non nella mossa finale di rifiutare il nome di Paolo Savona, bensì nel consentire ai due spavaldi giovanotti di trattare fra loro così a lungo, senza alcuna interlocuzione con il Quirinale.

D. Quale poteva essere l’alternativa?

R. Se voleva, come è giusto, avere voce in capitolo nella scelta dei ministri, doveva farsi dare una rosa di candidati alla Presidenza del Consiglio, sceglierne uno, e poi condurre il ballo insieme a lui. Aver accettato che la formazione del governo avvenisse entro una sorta di contratto privato fra due partiti, e che la scelta del premier fosse solo l’ultimo passaggio, puramente formale, di un lungo iter negoziale che tagliava fuori la Presidenza della Repubblica non solo è stato un errore, ma è stato, a mio parere, un allontanamento dal dettato costituzionale.

D. Lega e M5s sono passati all’attacco del capo dello stato.

R. È paradossale: Mattarella ha lasciato ai partiti molta più libertà di tutti i suoi predecessori, e ne è stato ripagato con il più scomposto esercizio di prepotenza nei confronti di un capo dello Stato che la storia della Repubblica ricordi.

D. Matteo Salvini per la Lega e Luigi Di Maio per il Movimento5Stelle accusano il Quirinale di aver violato il voto popolare. Stanno così le cose?

R. Indubbiamente la storia si può raccontare così. Ma si può anche raccontare in un modo del tutto diverso, notando il dilettantismo di Salvini e Di Maio: avevano mille modi per cercare, e trovare, un compromesso accettabile, e così far partire il «governo del cambiamento», perché non l’hanno fatto?

D. Già, perché non l’hanno fatto?

R. Per una ragione che spesso si dimentica: che alla Lega (era già così ai tempi di Bossi) fare il pieno di voti interessa molto di più che cambiare il Paese. Tanto più che Salvini al ministero dell’Interno, con ogni probabilità, sarebbe stato un flop. La vera vittima di questa storia è Di Maio, cui andare al governo interessava davvero.

D. Se Mattarella avesse ceduto su Savona, quali sarebbero state le conseguenze?

R. La verità è che tutta questa discussione sull’operato di Mattarella è viziata da un’ignoranza per così dire basica, o insopprimibile, che ognuno di noi dovrebbe umilmente riconoscere: nessuno sa come le cose sarebbero andate se Mattarella avesse ceduto al dictat di Salvini e, su questa base, fosse nato un governo Lega-Cinque Stelle. Non solo, ma nessuno – al momento – sa che cosa potrà succedere nei giorni prossimi, ovvero se il governo Cottarelli riuscirà a placare i bollenti spiriti dei nostri creditori.

D. Quali sarebbero gli opposti scenari?

R. Si può ipotizzare che, con Paolo Savona al timone dell’economia, nel giro di qualche giorno i mercati finanziari si sarebbero calmati, finalmente l’Italia avrebbe affrontato i suoi problemi, grazie alla flat tax la crescita sarebbe ripartita, e Paolo Savona avrebbe ottenuto dall’Europa ciò che i vari Monti e Padoan non erano mai riusciti ad ottenere.

Ma si può anche pensare tutto l’opposto, come pensano, con sospetta coincidenza di analisi e di parole, quasi tutti i progressisti e i rappresentanti dell’establishment, e cioè: che lo spread sarebbe esploso, gli italiani avrebbero visto evaporare i loro risparmi, le banche avrebbero razionato il credito, l’economia sarebbe andata a picco e alla fine avremmo avuto solo due scelte, uscire rovinosamente dall’euro o farci commissariare dalla Troika; e che grazie al governo tecnico a le cose andranno a posto.

D. Mattarella da affossatore a salvatore del Paese…

R. Nel primo caso dovremmo pensare che Mattarella ha impedito la rinascita dell’Italia, nel secondo che ha salvato il Paese da una catastrofe economica e sociale, con un piccolo merito rispetto a Napolitano nel 2011: non aver aspettato di trovarci sulla soglia del burrone prima di agire.

D. Al momento i mercati non festeggiano affatto.

R. Al momento la verità pare stare nel mezzo: a quanto pare infatti i mercati non si fidano dell’Italia chiunque ne sia alla guida. Forse la cosa più saggia sarebbe stata chiedere a Gentiloni e Padoan di riportare il Paese al voto.

D. C’è il rischio che l’Italia diventi la seconda Grecia in Europa?

R. Sì, come dimostra la velocità con cui lo spread si è impennato ieri. Ma la capacità dell’Italia di infliggere un danno irreparabile all’Europa e alla moneta unica è molto maggiore di quella della Grecia: in questo Savona, con la sua teoria del «piano B», aveva ed ha perfettamente ragione.

D. Il primo giugno il Pd, il 2 giungo Lega e M5s vanno in piazza, il primo a sostegno di Mattarella, i secondi contro il Quirinale. C’è il rischio di uno scontro istituzionale? E di una frattura nel paese?

R. Sì, la contrapposizione fra retorica del «voto tradito» e retorica del «salvatore della patria» può essere molto divisiva, perché vedrebbe gli italiani spaccati fra paladini e nemici del capo dello Stato.

D. Carlo Cottarelli, neo incaricato premier, sta facendo un governo che sulla carta non ha chance di avere la fiducia del parlamento. Il voto è dietro l’angolo. Che benefici avrà il paese da un siffatto governo del presidente?

R. Con 3 mesi di tempo, o anche meno, nessun beneficio, suppongo. Sarebbe già un miracolo se Cottarelli ci facesse arrivare al voto con lo spread sotto quota 200.

D. Secondo l’istituto Cattaneo, se M5s e Lega dovessero allearsi per le prossime elezioni, farebbero cappotto nei collegi. Ipotesi secondo lei possibile?

R. È possibilissimo che si alleino, perché i voti fanno gola a entrambi. In quel caso lo scontro sarebbe, per la prima volta in Italia, fra forze della chiusura, Lega e Cinque Stelle uniti, e forze dell’apertura, Pd e Forza Italia divisi.

D. Salvini pare ormai tenere poco a Forza Italia, mentre Berlusconi, pur confermando il sostegno a Mattarella, voterebbe no alla fiducia a Cottarelli per tenere compatta la coalizione. Il centrodestra sta implodendo?

R. L’impressione è che stia implodendo: in questo momento Forza Italia, come il Pd del resto, è una maschera del nulla.

D. Se i sondaggi dovessero avere ragione, Mattarella si ritroverebbe tra un paio di mesi, al massimo in autunno, a dover trattare con una Lega ancora più forte. Che scenario si aprirebbe a quel punto?

R. Spero, e credo, che nessuno degli attori in campo ripeterebbe gli errori commessi in questa fase.

D. Il Pd si presenta alla nuova prova elettorale con un’immagine sbiadita. Il voto così avvicinato può essere un’occasione per uscire dall’angolo in cui è finito il 4 marzo, oppure può segnarne la fine?

R. Penso che il Pd, pur non facendo nulla, tornerà sopra il 20%, perché una parte dell’elettorato di sinistra che ha votato Cinque Stelle si sentirà costretto a tornare a casa. Però potrebbe avere una sorpresa, e scoprire che di case ora ve ne sono due: quella del vecchio Pd, magari ben zavorrato dai dinosauri di LeU, e quella di un nuovo partito centrista-macroniano-europeista fondato dal redivivo Matteo Renzi.

D. Conviene a Renzi farsi il suo partito? Le scissioni finora non hanno portato bene.

R. Sì, Renzi farebbe benissimo a fondare un suo partito, magari non portandosi dietro la Boschi ed evitando il bullismo del passato. Se la sinistra vuole allargare il suo consenso, è meglio che si presenti con due partiti, come è sempre stato, dal 1946 al 2007, piuttosto che con un unico partito né carne né pesce.

D. Ci avviamo a una lunghissima campagna elettorale. Ce la possiamo permettere?

R. Gli italiani sopportano quasi tutto. E restano sempre eguali a se stessi. Il mio timore è, semplicemente, che nulla di sostanziale cambierà.