Nessuna zanzariera è gratis – Il mito dei lavoratori dipendenti che sono i soli a pagare le tasse in Italia

Le tasse in Italia sono uno dei più abituali argomenti di conversazione: al bar, sui giornali, tra conoscenti ed in famiglia si parla spesso di tasse, di pressione fiscale che risulta particolarmente gravosa e soffoca ogni iniziativa imprenditoriale, ma soprattutto di evasione fiscale, di chi paga le tasse e di chi invece non le paga.

A questo punto la conversazione assume di solito – come testimonia il recente caso della residenza di Jannik Sinner a Montecarlo – una connotazione moralistica: chi non paga le tasse viola il patto di convivenza sociale, e non contribuisce a finanziare la sanità, gli ospedali, la scuola, ecc..

Per carità, ci sono anche queste considerazioni, che sono condivisibili. Le tasse sono fatte apposta per consentire che l’Amministrazione possa rendere servizi pubblici essenziali e si realizzino le infrastrutture necessarie (strade, ponti, ospedali, ferrovie, ecc.).

Magari si potrebbe iniziare a ragionare un po’ più serenamente riguardo al perimetro delle cose che è necessario o semplicemente opportuno che vengano fatte dallo Stato: se siamo diventati la repubblica dei bonus, incluso quello per l’installazione delle zanzariere, probabilmente qualche problema ce l’abbiamo, considerato che nessuna zanzariera è gratis.

Fuori di metafora, e al di là delle contingenze del PNRR, pare evidente che il livello della spesa pubblica in Italia abbia raggiunto livelli ormai insostenibili. Quel che è poi certo è che, a fronte di una spesa pubblica debordante e di un’enorme mole di quattrini intermediati dalla mano pubblica, il livello dei servizi non è adeguato (e molto spesso non ci siamo neppure dotati di strumenti per verificare il grado di efficienza – in termini appunto di qualità delle prestazioni rese e/o delle infrastrutture realizzate – di quanto spendiamo).

Sotto una prospettiva solo parzialmente differente, poi, sarebbe forse il momento di mettere almeno in dubbio l’asserzione per cui il pubblico sarebbe in grado di investire e/o allocare le risorse a disposizione meglio dei privati e/o dei diretti interessati, rivalutando in qualche modo il concetto di mano invisibile di Adam Smith.

Ma tornando alle tasse, è evidente come la questione fiscale sia fondante del concetto stesso di comunità (no taxation without representation): esattamente come, quando tra amici si decide di uscire a mangiare una pizza, non è un dettaglio stabilire chi e come si paga.

E’ poi di dominio pubblico come nel nostro Paese il lavoro sia tassato in maniera particolarmente pesante: si tratta del cd. cuneo fiscale, di cui da decenni si invoca la riduzione, evidentemente con scarsi risultati.

In un’intervista di qualche tempo fa, Roberto Costa, il ristoratore genovese che ha aperto una catena di ristoranti a Londra (Macellaio RC), alla domanda se aveva intenzione di ritornare in Italia ha risposto che nel Regno Unito “il costo del personale è circa il 36%, in Italia tra tredicesime, quattordicesime e TFR, si arrivava al 110%”: in altre parole, mentre da noi quello che percepisce in busta paga un lavoratore è meno della metà del suo costo complessivo a carico del datore di lavoro, a Londra il netto corrisponde a circa i 3/4 del costo complessivo. Game, set, match, la partita finisce qui, il differenziale tra i due sistemi è troppo elevato, a queste condizioni in Italia non possiamo essere competitivi.

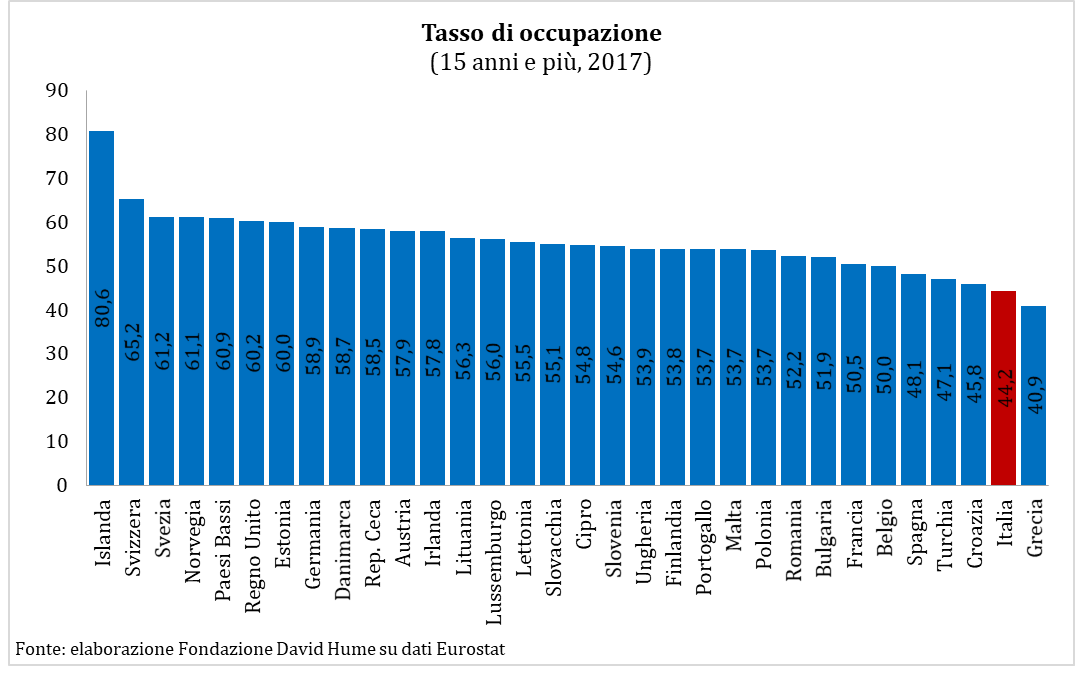

Se le cose stanno così – e purtroppo stanno così per davvero -, la principale preoccupazione della nostra classe dirigente dovrebbe essere quella di rimuovere il gigantesco ostacolo che rende oggettivamente poco remunerativo lavorare nel nostro Paese (dove non a caso sostanzialmente si vive di rendita, di impiego pubblico e di pensioni, per lo più pubbliche pure quelle).

Ed invece, con un ribaltamento francamente incomprensibile della realtà, disconoscendo le più elementari regole del mercato del lavoro e dell’economia tra cui la fondamentale differenza – sostanzialmente marxiana – tra lavoro produttivo ed improduttivo (il lavoro produttivo è quello dell’impresa privata, che crea ricchezza e valore; quello improduttivo è tipicamente quello della Pubblica Amministrazione, che fornisce servizi utilizzando il prelievo fiscale del primo in una logica redistributiva), da noi si ritiene che la questione non sia sgravare il lavoro di costi assolutamente eccessivi ed esorbitanti.

In Italia – bypassando il problema – si sostiene che gli unici che pagano le tasse sono i lavoratori dipendenti, mentre le imprese, i professionisti e i lavoratori autonomi sono una massa di evasori fiscali: per risolvere la questione basterebbe convincere questi lazzaroni a pagare le tasse, come fanno già i dipendenti.

In realtà, come tutti sanno (o dovrebbero sapere), le tasse dei lavoratori dipendenti le pagano in realtà i lazzaroni di cui sopra, ovvero i loro datori di lavoro.

E questo perché il cd. cuneo fiscale è un onere che grava concretamente sul datore di lavoro, sia da un punto di vista sostanziale, rappresentando un vero e proprio costo, che da un punto di vista formale, operando il meccanismo del cd. sostituto di imposta (per cui il dipendente neppure sa quali e quante sono le sue ritenute, che vengono pagate direttamene dal suo principale all’Erario).

In soldoni (è proprio il caso di dirlo), io so benissimo quanto costa all’anno la mia bravissima segretaria, mentre lei sa solo quello che prende come netto.

Se possibile, per il dipendente pubblico, che lavora presso una P.A. (e/o un Ente e/o una società partecipata e/o controllata), la situazione è ancora più gravosa per il povero lazzarone che ha messo su un’azienda con il proprio lavoro, risultando a suo carico – pro-quota con tutti gli altri delinquenti titolari di un’impresa e/o professionisti e/o lavoratori autonomi – non solo gli oneri contributivi e previdenziali del pubblico impiegato, ma l’intero bilancio dell’Ente di appartenenza (che in questo caso è datore di lavoro solo formalmente, traendo le risorse necessarie dal prelievo fiscale posto a carico dei contribuenti).

In definitiva, vale anche con riferimento al problema delle tasse quello che diceva Winston Churchill riguardo alle imprese: “alcune persone vedono un’impresa privata come una tigre feroce da uccidere subito, altri come una mucca da mungere, pochissimi la vedono com’è in realtà: un robusto cavallo che traina un carro molto pesante”.