La fedeltà (leggera) di voto c’è ancora

Una delle recenti leggende metropolitane ci racconta come ormai i cittadini, nelle loro scelte di voto, siano condizionati da percezioni superficiali, o dallo story-telling del leader di turno (siano questi Renzi o Grillo, Salvini o Giorgia Meloni), e che abbiano abbandonato criteri di scelta più coerenti con la propria storia personale o con il modo di interpretare la società che li circonda. Vivremmo dunque un periodo di alta volatilità elettorale, con scelte episodiche, quasi casuali, come se fossimo al supermercato elettorale: si compra l’articolo di moda oppure quello con uno sconto più elevato. Ma sarà davvero così?

Come noto, la storia della fedeltà elettorale è piuttosto lunga e complessa, ed ha vissuto due fasi particolarmente significative. Fino agli anni Ottanta il sistema partitico è stato caratterizzato da un’estrema staticità, con incrementi o decrementi dei consensi limitati a pochi punti percentuali: l’elettore aveva un alto livello di vischiosità (si è per questo coniato il termine di “fedeltà pesante”), derivante o da appartenenza (sub-culturale) o dal voto di scambio, che permetteva il costante processo di allocazione mirata delle risorse economiche, determinante soprattutto nel meridione a favore del partito egemone, la DC.

A partire dagli anni Novanta, con il deciso incremento del voto d’opinione, il concetto di “fedeltà leggera” diviene un patrimonio interpretativo particolarmente efficace per leggere i risultati elettorali. L’idea si basa sul presupposto che, da un parte, il credo politico non sia più così fondamentale, per il cittadino-elettore, nella formazione della propria personalità, come lo era stato al contrario nei decenni precedenti (da qui, l’idea di una sorta di “leggerezza” nel proprio coinvolgimento elettorale); dall’altra, che permanga comunque una forte fedeltà di voto, legata non già al partito quanto alla propria coalizione o alla propria area politica di riferimento.

Dopo un periodo di assestamento, dovuto alla scomparsa di molti dei partiti storici, il voto riacquistava dunque una nuova forma di stabilità, motivata non più dall’importanza che il partito rivestiva come rappresentante dei propri interessi, o della propria sub-cultura di riferimento, quanto dalla condivisione delle ideologie che le due aree politiche rappresentavano: destra contro sinistra, stato contro mercato, berlusconismo contro anti-berlusconismo sono state, fino alla fine del primo decennio del nuovo secolo, le fratture che determinavano maggiormente la scelta di voto dei cittadini.

Con l’avvento dei nuovi partiti a-ideologici, come il Movimento 5 stelle, si è presto dato per scontato che di quella contrapposizione non ci fosse più traccia e che, appunto, gli elettori si accostassero al voto privi di “pregiudizi” contro questa o quella forza politica. Come se fossero prodotti di consumo, altamente interscambiabili a seconda del momento e della situazione del paese, e condizionati prevalentemente dalla capacità comunicativa dei diversi leader.

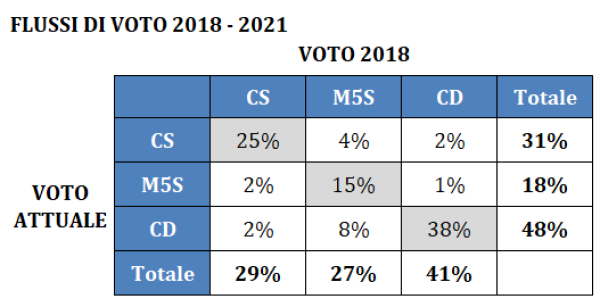

Ma un’analisi più attenta dei flussi di voto, reali o potenziali, ci raccontano una realtà un po’ più complessa. Limitandoci ai passaggi avvenuti tra le ultime elezioni politiche del 2018 e le odierne dichiarazioni di voto (come si vede nella tabella qui accanto), il quadro che ci si presenta dinanzi non si discosta poi molto da quanto accadeva all’epoca della fedeltà leggera dei decenni della seconda repubblica, con un unico (sebbene significativo) mutamento, dovuto alla presenza del M5s.

Dunque, i partiti del centro-sinistra e quelli del centro-destra restano ancorati ad una percentuale di fedeli particolarmente elevata (rispettivamente, dell’88% e del 94%), con un passaggio di voti tra le due aree (i “traditori”) quasi inesistente. Gli unici elettori che al contrario si spostano in misura significativa sono quelli che nel 2018 avevano votato appunto per il movimento fondato da Grillo, che è caratterizzato da un tasso di fedeltà piuttosto limitata, di poco superiore al 50%.

Così, il deciso incremento del centro-destra e quello più circoscritto del centro-sinistra è dovuto sostanzialmente alle scelte dei pentastellati in uscita, che hanno premiato soprattutto la Lega (nel 2019) e più recentemente Fratelli d’Italia, oltre ad una quota minore che è approdata al Partito Democratico. La fedeltà di area esiste ancora, dunque, e i rapidi cambiamenti nelle gerarchie partitiche sono dovuti sostanzialmente a passaggi all’interno della stessa area politica: il partito di Meloni, ad esempio, è parecchio cresciuto negli ultimi due anni grazie agli elettori di Berlusconi e di Salvini che sono passati dalla sua parte.

Se le scelte future del nuovo Movimento 5 stelle, con la leadership di Conte, dovessero realmente andare verso un’alleanza con il Pd, è possibile che ci troveremo presto in una situazione molto simile a quelle dei decenni passati, con un centro-destra vicino al 50% e un’area “progressista”, come sempre a rincorrere, distaccata di una decina di punti. Entro qualche mese lo sapremo…