La lotteria delle elezioni

La data del voto nessuno la sa ancora con certezza, ma sembra molto probabile che entro la fine di ottobre gli italiani saranno chiamati di nuovo alle urne.

Come andrà a finire?

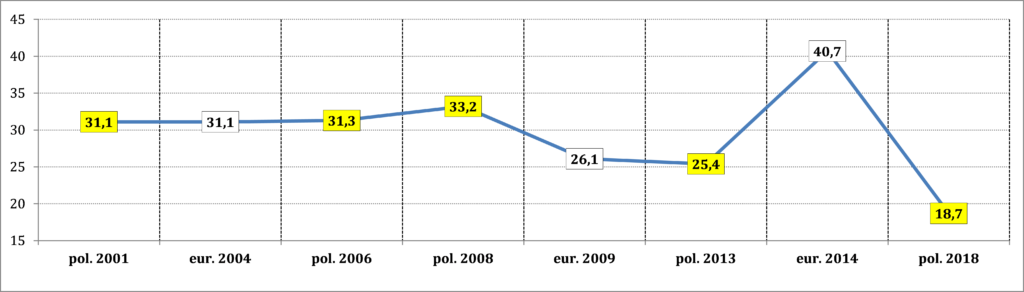

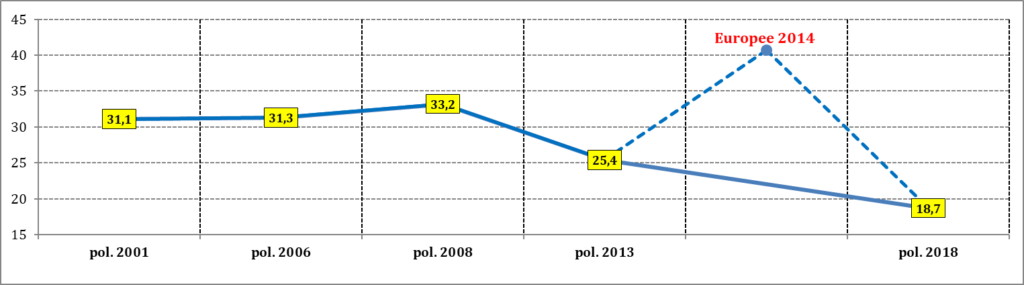

Gli ultimi sondaggi dànno la Lega in vista del 36-38%, una percentuale che in passato venne toccata solo dalla Dc, negli anni della prima Repubblica, e dal centro-destra unificato da Berlusconi sotto la sigla del Pdl giusto dieci anni fa, alle politiche del 2008.

Dopo la Lega dovrebbero piazzarsi il Pd o i Cinque Stelle, oggi dati in prossimità del 20%, che lotteranno per il secondo posto. Infine, alle spalle dei tre partiti maggiori, dovrebbe andare in scena un duello inedito, quello fra Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) e Berlusconi (forza Italia), per la conquista del quarto posto, con una percentuale di voti dell’ordine del 7-8%. Tutto il resto, sempre stando ai sondaggi, è il solito folklore dei partiti-bonsai, di cui ci si chiede soltanto se troveranno il modo di eleggere qualche deputato o senatore.

Se le cose dovessero andare come i sondaggi ce le dipingono oggi, non ci sarebbe storia: Salvini formerebbe un governo con Giorgia Meloni, e starebbe a Berlusconi decidere se vuole essere della partita oppure no.

Ma le cose andranno così?

Non è detto. Quando si azzardano questo genere di previsioni, si dimenticano infatti alcune cose.

La prima è che l’elettorato italiano è diventato estremamente volubile. Anche in passato succedeva che un leader a lungo osannato perdesse repentinamente il consenso, come accadde a Mussolini e a Craxi, per citare i due casi più clamorosi. Ma di solito il consenso durava a lungo, prima di essere ritirato. Oggi non è più così, un leader può cadere nel giro di 2-3 anni. Forse ce ne siamo scordati, ma era già successo con Walter Veltroni. Corteggiato, osannato, considerato l’unico in grado di ridare un’anima alla sinistra, venne incoronato segretario del neonato Partito democratico nel 2007, ma già due anni dopo, nel 2009, veniva indotto a dimettersi da una sconfitta elettorale (in Sardegna) ma soprattutto dalle faide interne al nuovo partito. Pochi anni dopo è toccato a Matteo Renzi, anche lui acclamato e considerato l’unico in grado di innovare il Pd, ma sonoramente sconfitto e abbandonato alla fine del 2016 (referendum costituzionale), meno di 3 anni dopo la sua ascesa alla presidenza del Consiglio. E’ naturalmente possibile che Salvini duri qualche decennio, ma i precedenti di Veltroni e di Renzi suggeriscono molta cautela. Anche perché non è detto che l’elettorato apprezzi la mossa di Salvini di far cadere il governo anzitempo.

Una seconda cosa, ancora più importante, che si tende a dimenticare è che l’esito di un’elezione non dipende solo dalla domanda politica degli elettori, ma anche dall’offerta politica. I sondaggi che in questi giorni vengono freneticamente consultati dai leader politici degli attuali partiti nulla possono dire su come reagirebbe l’elettorato se scendessero in campo nuove forze politiche, o se quelle attuali cambiassero drasticamente linea politica.

Qualcuno, ad esempio, ha fatto osservare che un’eventuale rottura dei Cinque Stelle con la Lega, con conseguente ritorno alla purezza originaria del movimento, potrebbe anche riportare all’ovile una parte dell’elettorato grillino, rifluito verso il non voto e verso il Pd. Ma la fonte di incertezza più significativa è la possibile nascita di nuove forze politiche, specie al centro, in quell’area che in passato era presidiata dai cattolici (ricordate la Margherita?) e dalle forze moderate, come il partito di Mario Monti. Non sappiamo se nascerà un partito del Sud (anche di questo si parla da qualche tempo), o un partito di Renzi, o un partito di Calenda, o un partito di Conte, o un partito di qualche imprenditore della politica tentato dall’avventura elettorale, ma quel che è certo è che, se alle elezioni dovesse presentarsi una forza politica nuova e credibile, di voti ne potrebbe attirare parecchi, con conseguente indebolimento dei maggiori partiti, e probabilmente anche di Forza Italia (e se fosse questa la ragione dello strappo di Salvini, timoroso che – con il passare del tempo – il centro possa essere occupato da altri)?.

C’è poi la grande incognita sulle maggioranze parlamentari. Il centro-destra pare sicuro di poter raccogliere il 45% dei voti (Lega + Fratelli d’Italia) senza Berlusconi, e di poter andare oltre il 50% includendo i consensi a Forza Italia. E’ un calcolo verosimile, ma di nuovo occorre ricordare che i sondaggi nulla possono dire su eventuali nuovi attori in campo, e che la regola empirica per cui con il 40% dei voti si conquistano il 50% dei seggi è, appunto, una regola empirica, che dipende da circostanze non facilmente prevedibili, ovvero quali forze politiche non supereranno la soglia di sbarramento, e che cosa succederà nei collegi uninominali della parte maggioritaria, che assegna il 37% dei seggi.

C’è, infine, l’incertezza sul Governo. Se una cosa ci ha insegnato la presente Legislatura, è che i partiti possono benissimo presentarsi alleati e poi dividersi, oppure presentarsi da acerrimi nemici e poi allearsi per formare un Governo.

Insomma, i giochi sembrano chiusi, ma non lo sono. In tre mesi possono cambiare tante cose.