Gli italiani e l’Europa: tra sfiducia e paura dell’isolamento

Come noto, per la prima volta nella sua storia elettorale, le recenti consultazioni europee hanno fatto registrare a livello complessivo un significativo incremento del turnout. Da quando sono nate, nel 1979, il tasso di partecipazione era infatti andato progressivamente calando, dal 62% della sua prima edizione fino ad arrivare al misero 42,6% del 2014, quasi 20 punti in meno. Un regresso costante, in buona parte causato dalla scarsa affluenza registratasi dai nuovi ingressi nella UE, la cui rotta è stata invertita (paura dei sovranisti?) proprio quest’anno, con un incremento medio di oltre otto punti percentuali, determinato da un aumento dei votanti in quasi tutti i 28 paesi con le sole eccezioni, statisticamente significative, di Bulgaria (-5%), Italia e Irlanda (-3%), oltre ad altri 4-5 paesi con un decremento minimo.

L’Italia dunque è in negativa contro-tendenza, e l’emorragia partecipativa non si arresta nemmeno in questa occasione. Il dato italiano appare in linea con quanto registratosi nelle numerose indagini demoscopiche dell’ultimo anno, che hanno infatti puntualizzato come il gradimento nella propria presenza nella UE fosse per l’appunto nel nostro paese tra i livelli più bassi (di fatto il più basso, se non si tiene in considerazione l’UK, già in Brexit), sebbene con una marcata opinione prevalente di due terzi (43% a 23%) a favore del “remain”.

La campagna comunicativa dei due partner di governo, piuttosto euroscettici benché non più – come nel corso delle politiche 2018 – velatamente indirizzati verso il “leave” almeno per la moneta, pare aver dato qualche frutto, nell’atteggiamento degli italiani, in particolare per quanto riguarda il loro giudizio verso l’Unione Europea.

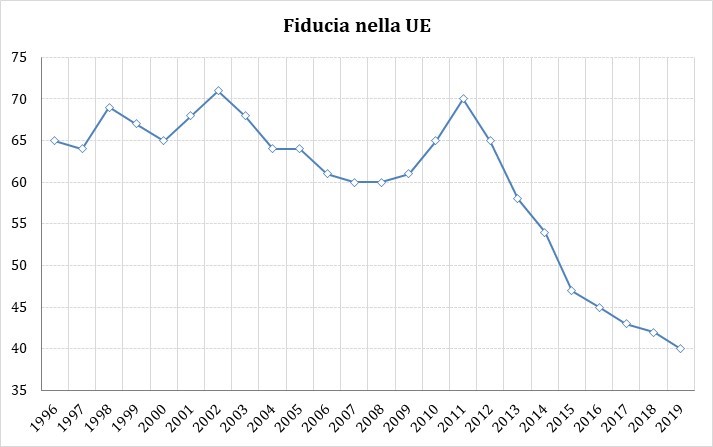

Non sono ovviamente più i tempi delle grandi speranze di fine Millennio, quando l’obiettivo di entrare in Europa fece le fortune del governo Prodi-Ciampi, con convinta adesione anche di ampie fette della popolazione, disposte a fare i sacrifici economici necessari per non essere tagliata fuori dal mondo che contava. Allora (nel 1997) il livello di fiducia per la Comunità Europea, come in quel periodo veniva chiamata, arrivava a valori poco inferiori al 70%, e per più di un decennio, pur tra alti e bassi, la UE ha rappresentato per gli italiani il “luogo” più importante in cui confidare, per mantenere un equilibrio di fondo a fronte dei sommovimenti politici-elettorali interni, nell’eterna battaglia tra centro-sinistra e centro-destra.

Il punto decisamente più elevato della fiducia (70%) è stato il 2011, annus horribilis del governo Berlusconi, quando in seguito all’incontrollabile incremento dello spread, la Ue impose un deciso cambiamento di rotta nella gestione economico-finanziaria del nostro paese, facilitando l’ingresso di Mario Monti in un governo tecnico che aveva come obiettivo principale il risanamento dei conti pubblici. Ma da allora inizia una inesorabile parabola discendente, con una diminuzione media della fiducia di circa 5 punti all’anno, fino ad approdare al valore attuale del 40%: una perdita secca di 30 punti in soli otto anni.

Da super-garante a costante oggetto di critiche, provenienti non soltanto dagli elettori dei cosiddetti partiti “euroscettici”, ma anche da una quota significativa degli altri elettorati più “europeisti”, che per la maggior parte condivide l’idea che la Ue sia diventata nel tempo più l’Europa delle banche che quella dei popoli, fallendo la sua missione unificatrice cui si era guardato alla nascita con grandi speranze.

Cresce dunque costantemente il disamore verso l’istituzione europea, dopo la messa in discussione a cavallo delle politiche del 2018, da parte di Lega e M5s, sia della permanenza nella Ue sia, soprattutto, del mantenimento dell’Euro come moneta corrente nel nostro paese. Peraltro, una volta formatosi il nuovo governo giallo-verde, i due partner dell’esecutivo retto da Conte tendono lentamente ad ammorbidire le proprie posizioni su entrambi i punti di rottura. Si passa dunque dall’abbandono tout-court di Euro e di UE ad una conflittualità, che resta certo accesa, ma maggiormente finalizzata ad una ridiscussione dei termini dei rapporti tra Bruxelles e l’Italia, con la pressante richiesta di maggior autonomia decisionale sui programmi economico-finanziari interni.

Una decisa svolta rispetto al recente passato, che accompagna la stessa opinione pubblica più euroscettica verso un ripensamento delle proprie posizioni sulla possibile uscita dal treno europeo, facilitato anche dai problemi riscontrati dalla complicata Brexit inglese e dalla paura dell’isolamento che ne potrebbe generare negli anni futuri.

Così, le opinioni degli italiani cominciano progressivamente a mutare, a favore del mantenimento dello status quo su entrambi i temi. Le ultime rilevazioni demoscopiche disponibili ci parlano oggi di una quota pari a tre quarti degli elettori che si dichiara favorevole al mantenimento dell’Euro come moneta corrente, con punte massime tra chi ha votato Pd (la quasi totalità) e punte minime tra i votanti di centro-destra. Allo stesso modo, e con quote pressoché identiche, l’opinione nei confronti dell’uscita dell’Italia dalla UE, che vede ridursi sensibilmente, rispetto allo scorso anno, coloro che si dichiarano a favore di una Ita-exit.

Se ancora qualcuno avesse dei dubbi sulla forza e l’impatto della comunicazione per forgiare le opinioni dei cittadini, questi risultati dovrebbero fugare ogni loro tipo di incertezza.