APPELLO in 11 punti per i tamponi di massa: più tamponi per salvare la Fase 2

Comunicato

Se vogliamo che la imminente riapertura non sia effimera, se vogliamo evitare la chiusura di centinaia di migliaia di aziende, se vogliamo che milioni di lavoratori non perdano il posto di lavoro, occorre cambiare rotta. Bisogna iniziare subito a fare tamponi di massa”. E’ l’appello lanciato da Andrea Crisanti, Luca Ricolfi, Giuseppe Valditara, e sottoscritto dai professori di Lettera 150, alle autorità nazionali e regionali. Obiettivo: coniugare la tutela della salute con il riavvio delle attività produttive e l’esercizio di libertà individuali, come quella di circolazione, evitando il ritorno al lockdown.

L’appello, redatto in 11punti, precisa come “una recente comparazione internazionale mostra che il numero di tamponi giornalieri per abitante è inversamente correlato a quello dei morti: più tamponi, meno morti”. E dunque, “la capacita’ di fare tamponi in grande numero permetterebbe di contenere ed eliminare prontamente la trasmissione del virus in caso di sviluppo di focolai epidemici”.

Del resto, la stessa Oms ora caldeggia l’esecuzione di tamponi di massa. Ovviamente, per evitare la ripartenza dell’epidemia, resterebbero necessarie le altre misure precauzionali, come il distanziamento e l’uso delle mascherine.

Ma una campagna di tamponamento, dicono i sottoscrittori dell’appello, è l’unico strumento che possa consentire ai cittadini di riprendersi in sicurezza “ la libertà di movimento, e di riunione, la libertà religiosa, la libertà di lavorare, e quella di iniziativa economica, tutte attualmente e in vario modo compresse.

Appello per i tamponi di massa

Se vogliamo che la imminente riapertura non sia effimera, se vogliamo evitare la chiusura di centinaia di migliaia di aziende, se vogliamo che milioni di lavoratori non perdano il posto di lavoro, occorre cambiare rotta. Bisogna iniziare subito a fare tamponi di massa.

E’ necessario, ed è possibile. Ecco perché:

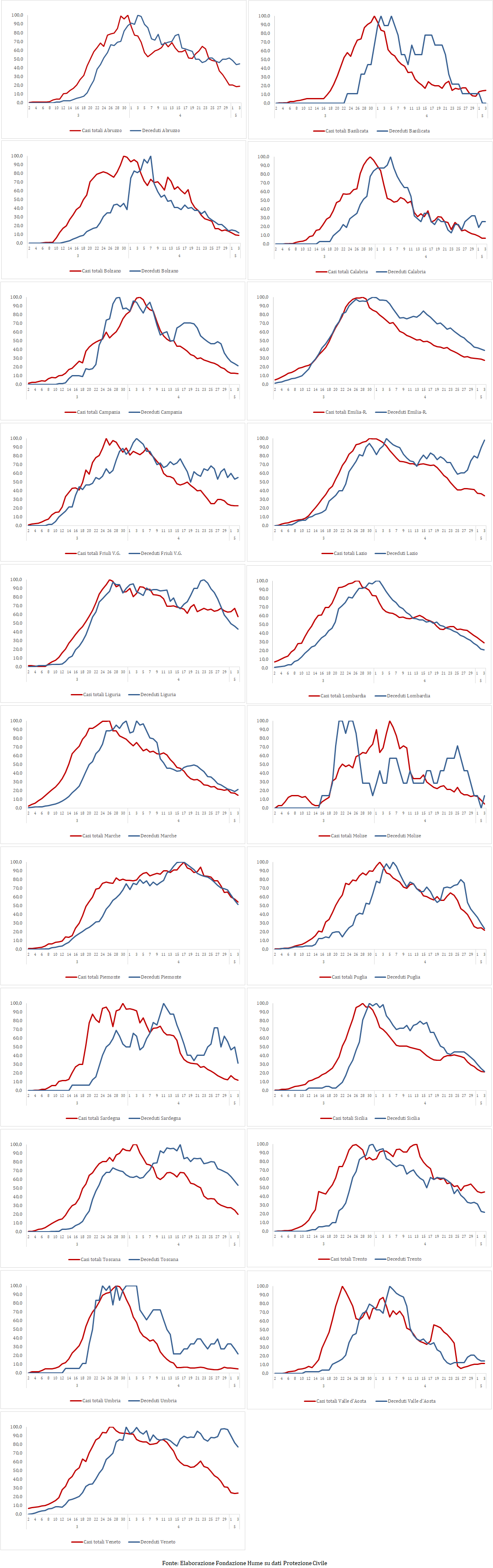

1. Finora nelle regioni italiane si è fatto un numero insufficiente di tamponi giornalieri per abitante e ciò è ancora più evidente quando si confronta questo numero con i casi positivi identificati.

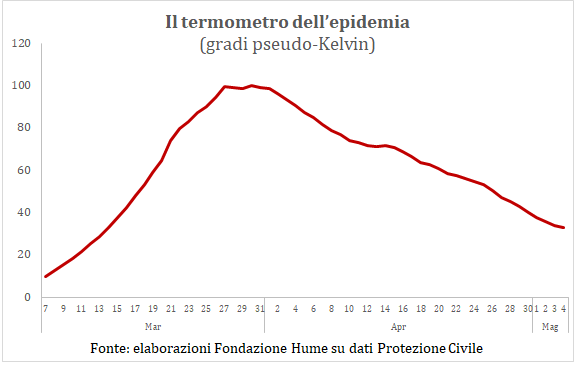

2. Una recente comparazione internazionale mostra che il numero di tamponi giornalieri per abitante è inversamente correlato a quello dei morti: più tamponi, meno morti (v. www.fondazionehume.it) .

3. Gli studi epidemiologici collegano ormai una efficace strategia di contenimento del virus ad una campagna di tamponi di massa (v., per esempio, gli articoli pubblicati su www.thelancet.com del 17 e 18 aprile 2020). Persino l’OMS ora caldeggia l’esecuzione di tamponi di massa.

4. Uno studio fatto dai professori Francesco Curcio e Paolo Gasparini ritiene che, utilizzando le esistenti strumentazioni di laboratorio, e con una efficiente organizzazione, ogni regione potrebbe processare già oggi un numero notevolmente superiore di tamponi.

5. Il costo per il processamento di un tampone, utilizzando reagenti almeno in parte prodotti nei laboratori di ricerca, è dell’ordine di 15 euro (inclusi il costo del personale tecnico, le utenze, il costo di ammortamento della strumentazione).

6. Risulta che molte imprese private, in diverse regioni italiane, si sono rese disponibili a pagare una campagna di indagini molecolari per i propri dipendenti e persino a finanziare laboratori che eseguano tamponi.

7. Macchinari di ultima generazione arrivano a processare fino a 10.000 tamponi al giorno.

8. La capacita’ di fare tamponi in grande numero permetterebbe di contenere ed eliminare prontamente la trasmissione del virus in caso di sviluppo di focolai epidemici, come effettuato con successo a Vo’.

9. Dopo 2 mesi di confinamento domiciliare esistono in Italia milioni di persone negative a Covid-19 che, adottando adeguati strumenti di protezione, potrebbero vivere nella pienezza dei propri diritti costituzionali invece finora conculcati. Una campagna di tamponamento può consentire a loro di riprendersi pienamente la libertà di movimento, e di riunione, la libertà religiosa, la libertà di lavorare, e quella di iniziativa economica, tutte attualmente e in vario modo compresse. Ovviamente, tutto ciò richiede che, sempre a scopo precauzionale, si osservi il distanziamento e si indossino obbligatoriamente le mascherine. È altresì auspicabile un efficace tracciamento con app.

10. Vietare a persone sane di circolare liberamente sul territorio nazionale, di lavorare o di intraprendere iniziative economiche è contrario ai principi costituzionali.

11. Senza una politica di tamponi di massa si avranno più morti, più danni alla salute, maggiori rischi di nuovi lockdown con conseguenze catastrofiche per la nostra economia.

Perciò invitiamo le autorità nazionali e regionali ad avviare una massiccia campagna di tamponi per contenere la diffusione di Covid 19, per difendere la vita, la salute, il lavoro, i risparmi degli italiani oltre ai loro diritti fin qui sospesi.

Il tempo è poco, i rischi sono grandissimi: è ora di agire.

Andrea Crisanti

Luca Ricolfi

Giuseppe Valditara

L’appello è promosso dai tre professori firmatari ed è stato sottoscritto dai professori di Lettera 150

La tapa si rintana.

La tapa si rintana.