Tamponi, non diminuiscono solo in Italia

Come abbiamo avuto modo di sottolineare in un precedente contributo, il trend dei tamponi processati in Italia ha incominciato a piegare verso il basso a partire dal 25 maggio, giorno in cui è stato permesso a quasi tutte le attività economiche di riaprire. Negli ultimi due giorni (ultimo dato disponibile, ore 18.00 dell’11 giugno), vi è stato un leggero rialzo, ma se si confronta l’ultimo dato disponibile con quello del 24 marzo si scopre che il numero settimanale di tamponi è diminuito di circa l’11% rispetto a due settimane fa.

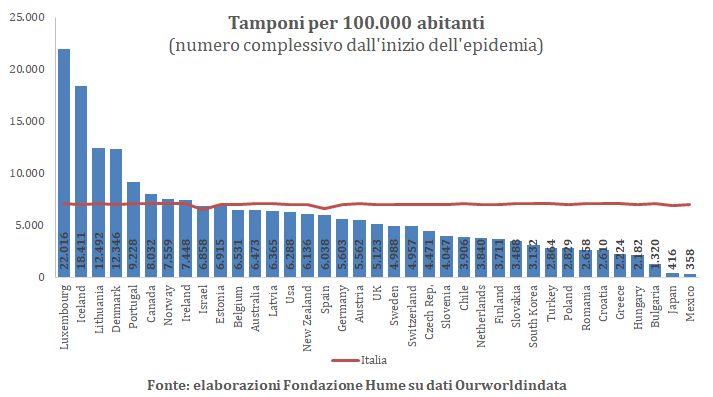

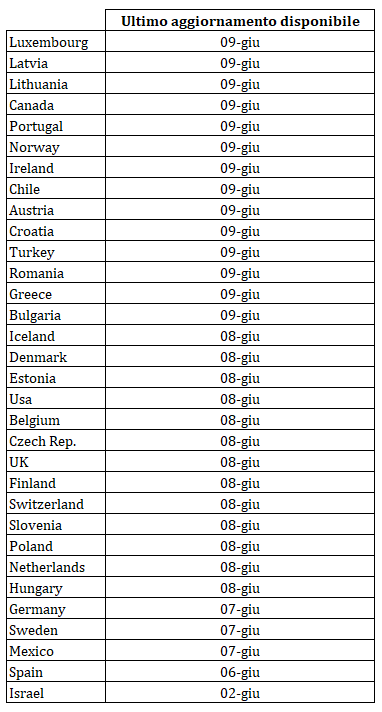

Come abbiamo già precedentemente mostrato, l’Italia non è il paese che fa più tamponi. Se si calcola il numero complessivo di test effettuati (dall’inizio dell’epidemia) sul totale della popolazione, il nostro paese si posiziona dietro a Lussemburgo, Islanda, Lituania, Danimarca, Portogallo, Canada, Norvegia, Irlanda e Israele. L’Italia si colloca dunque al decimo posto di una graduatoria che riguarda 38 paesi avanzati per i quali sono disponibili dati recenti sul numero di tamponi.

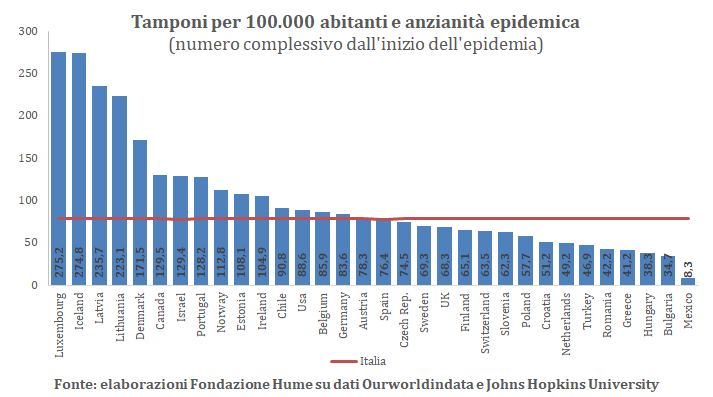

Se invece si considera l’anzianità epidemica, la posizione del nostro paese scivola di sei posizioni nella classifica. Si trova dietro non solo a Islanda o Lussemburgo, paesi dove la strategia di campionamento può risultare più facile data la loro dimensione demografica, ma anche a paesi come Danimarca, Canada, Portogallo, Norvegia, Stati Uniti e Germania.

Ciò significa che questi paesi hanno scelto di attivare una strategia di screening del virus in modo più tempestivo. Si deve però tenere presente che l’Italia sconta – più di altri paesi in cui il virus si è diffuso in una fase successiva – l’essersi attenuta alle iniziali raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che prevedevano di effettuare tamponi solo a chi avesse manifestato sintomi.

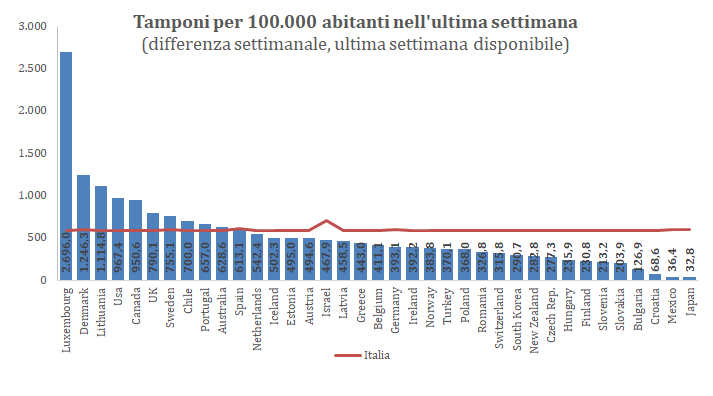

Se si guarda invece a ciò che è successo negli ultimi giorni, si può vedere come l’Italia, ancora una volta, non si trovi in cima alla graduatoria. Lussemburgo, Danimarca, Lituania, Canada e Portogallo – che già vantano un numero di tamponi per abitante e per anzianità epidemica superiore al nostro – hanno effettuato nell’ultima settimana più tamponi di noi. Anche Stati Uniti, Cile, Regno Unito, Svezia, Australia e Spagna hanno avuto performance migliori dell’Italia.

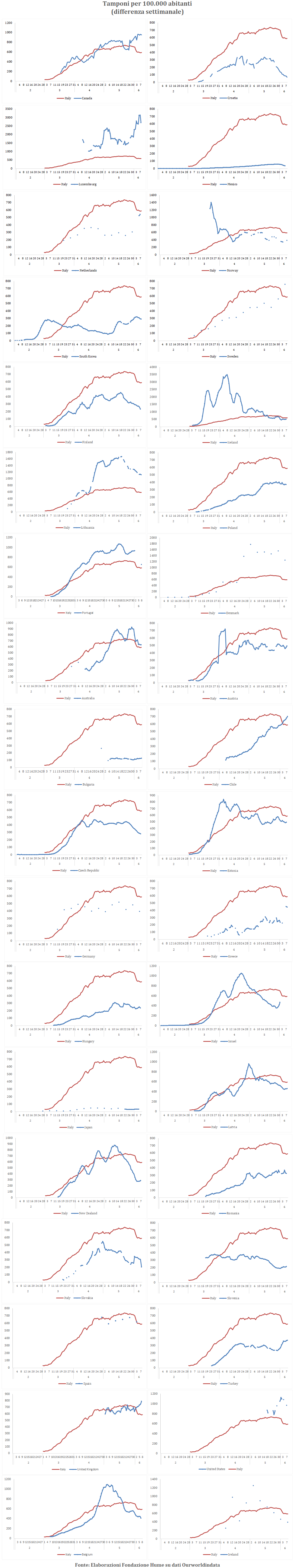

Abbiamo detto che in Italia il trend dei tamponi settimanali è in discesa, ma il nostro non è l’unico paese ad aver diminuito il ritmo dei test effettuati. Come si vede dai grafici seguenti, anche la curva di paesi come Finlandia, Islanda, Belgio, Irlanda, Nuova Zelanda, Lituania, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia o Slovacchia si sta attenuando.

In altri paesi, invece, la tendenza è all’aumento. Parliamo di Canada, Lussemburgo, Paesi Bassi, Korea, Svezia e Cile.

***

Nota tecnica

I dati utilizzati provengono dai database Ourworldindata e dalla Johns Hopkins University aggiornati al 10 giugno 2020.

La frequenza di pubblicazione dei test effettuati differisce a seconda del paese considerato. Alcuni forniscono dati quotidianamente, altri paesi (come Germania, Spagna o Svezia) comunicano il dato con cadenza settimanale.

Il confronto internazionale è stato quindi effettuato a parità di aggiornamento. L’ultimo dato disponibile sul tasso dei tamponi per abitante di un paese è stato confrontato con il dato italiano relativo al corrispondente periodo.

Alcuni paesi, inoltre, pubblicano il numero di persone testate, mentre altri comunicano il numero di test effettuati, in altri casi ancora non è chiara l’unità di riferimento del dato.

Per effettuare un confronto omogeneo dei dati, si è quindi scelto di convertire i casi testati in tamponi effettuati utilizzando un coefficiente di correzioni (pari a 1.55 ovvero al rapporto registrato in Italia, Giappone e Regno Unito fra tamponi effettuati e casi testati).

Oltre ai test PCR effettuati, le autorità spagnole comunicano il numero di test sierologici eseguiti. Questi ultimi sono stati esclusi dalle analisi.

I dati del Regno Unito si riferiscono ai tamponi effettuati a coloro che hanno necessità di cure ospedaliere in laboratori e negli ospedali del SSN e quelli destinati ad una “popolazione più ampia” come indicato nelle linee guida del Governo. Sono esclusi i test inviati tramite posta.

Per anzianità epidemica di un paese intendiamo il numero di giorni trascorsi dal momento in cui il numero di decessi ha superato l’1 per 100.000 abitanti.