Diciamoci la verità: la nostra gestione della pandemia da coronavirus non è stata impeccabile. D’accordo, il virus non è nato da noi – almeno su questo punto non ci sono obiezioni – ma che dire del fatto che, nonostante ci fossero una trentina di paesi tra noi e la Cina, come un politico sottolineò prima dello scoppio della pandemia, questa in occidente è iniziata proprio da noi? Come noi abbiamo sottovalutato l’abilità dei paesi orientali nella loro guerra al virus – ti pare che il nostro sistema sanitario, così osannato, non sappia far di meglio dei paesi orientali fino a pochi anni fa sottosviluppati? – i nostri “alleati”, a cominciare dai paesi UE hanno forse fatto lo stesso ragionamento nei nostri confronti: i soliti italiani pasticcioni. E invece, uno dopo l’altro, chi più chi meno, si sono ritrovati con gli stessi nostri problemi.

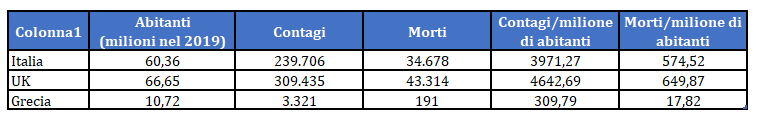

Ormai sono trascorsi ben quattro mesi dal cosiddetto caso uno di Codogno e una lettura dei dati ufficiali pubblicati dai vari paesi evidenzia delle graduatorie che andrebbero quanto meno “pesate” tenendo conto della popolazione di ciascuno. Ma è solo questa la variabile da tener presente per confrontare correttamente la bontà della risposta di ciascun paese. Anticipo la risposta: no!

Per non disperdere troppo l’analisi, concentrerò l’attenzione su due paesi che hanno un minimo di analogie con noi: il Regno Unito e la Grecia. Il primo, per dimensioni fisiche (superficie e lunghezza delle coste) e demografiche (numerosità della popolazione) è paragonabile all’Italia. Il secondo ha un clima e uno sviluppo industriale non troppo diverso dal nostro meridione, che non a caso era un tempo definito come la Magna Grecia. Inoltre, almeno in apparenza, la Grecia avrebbe avuto risultati molto migliori dei nostri e cercherò di indagarne il motivo.

Prima di passare ai numeri dei contagi e dei morti da (o con?) covid, è d’obbligo premettere, come sempre fa il prof. Ricolfi, che essi hanno un basso grado di affidabilità. Molti concordano sul fatto che i contagi effettivi siano di almeno un ordine di grandezza superiori a quelli ufficiali. In quanto ai morti, quanti sono quelli che sono deceduti senza che venisse loro mai fatto alcun tampone e, quindi, esclusi dal conteggio?

Prendo quindi per buoni i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University e assumo che l’errore sia paragonabile per i paesi presi in esame. Trascuro anche l’influenza di altre variabili sicuramente molto importanti. Una fra tutte: il grado di socialità delle persone, specie se anziane, in quanto soggette a mortalità notevolmente più elevata.

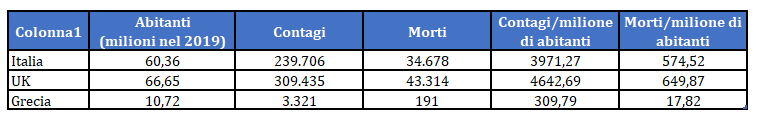

Ecco i dati aggiornati al 25 giugno: Se ne deduce, in prima battuta, che i britannici siano stati meno abili di noi nella lotta al virus e che, al contrario, i greci siano stati dei fuoriclasse. Per questi ultimi è difficile dimostrare il contrario, ma il divario è veramente così ampio?

Se ne deduce, in prima battuta, che i britannici siano stati meno abili di noi nella lotta al virus e che, al contrario, i greci siano stati dei fuoriclasse. Per questi ultimi è difficile dimostrare il contrario, ma il divario è veramente così ampio?

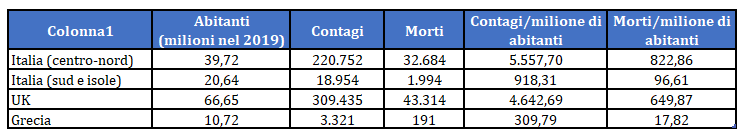

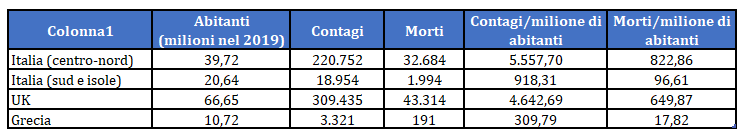

Proviamo a scomporre i dati dell’Italia sulla base della sua geografia e – perché no? – della sua storia. In prima approssimazione distinguiamo tra ex Regno delle due Sicilie + la Sardegna da una parte e il centro-nord dall’altra. I puristi obietteranno che parte del Lazio sud-orientale e la provincia di Rieti facevano parte del Regno delle due Sicilie: perdonatemi questa approssimazione.

La suddetta tabella, grazie ai dati della Protezione civile da me ricavati dal sito del Sole 24ore, diventa la seguente: La situazione del centro-nord Italia appare ora ribaltata rispetto al Regno Unito (la risposta al virus è stata meno efficace), mentre il sud dell’Italia mostra ora valori senz’altro molto più elevati ma dello stesso ordine di grandezza dei dati greci. Nel precedente confronto con l’Italia intera, invece, i contagi in Grecia risultavano circa 13 volte inferiori e i morti oltre 30 volte inferiori!

La situazione del centro-nord Italia appare ora ribaltata rispetto al Regno Unito (la risposta al virus è stata meno efficace), mentre il sud dell’Italia mostra ora valori senz’altro molto più elevati ma dello stesso ordine di grandezza dei dati greci. Nel precedente confronto con l’Italia intera, invece, i contagi in Grecia risultavano circa 13 volte inferiori e i morti oltre 30 volte inferiori!

Come si può spiegare tutto ciò?

Consideriamo variabili nuove: quelle ambientali (clima, inquinamento e ventilazione).

Tali variabili non sono indipendenti fra loro: direi che si esaltano a vicenda, come cercherò di chiarire. Innanzitutto preciso che il clima si può ragionevolmente scomporre nelle seguenti variabili: temperatura, umidità relativa, ventilazione e soleggiamento.

È intuitivo che:

– minore è la ventilazione, maggiori sono il ristagno delle sostanze inquinanti e l’umidità relativa,

– maggiore è il soleggiamento e, quindi, l’energia presente nell’aria, maggiore è la capacità dell’ecosistema di ridurre l’umidità relativa e di degradare le sostanze inquinanti,

– maggiore è l’inquinamento, maggiori sono l’umidità relativa e la presenza di microparticelle che, a loro volta, favoriscono l’aggregazione del vapore acqueo in piccole goccioline.

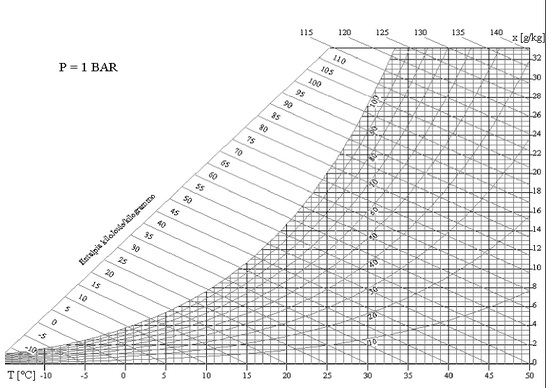

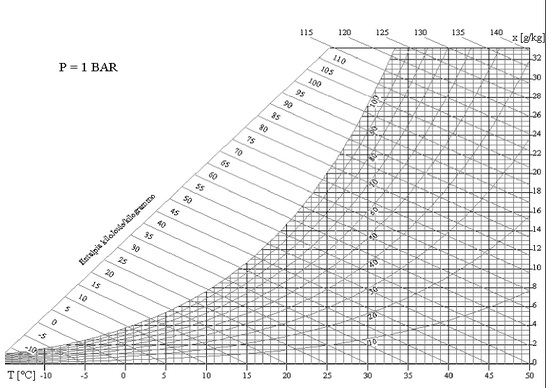

Veniamo alla facilità del contagio, cioè al nocciolo del problema. Se è vero che esso avviene tramite le goccioline di alito emesse dalle persone infette, si tratta di determinare la persistenza di tali goccioline nell’aria: più a lungo tali goccioline si librano nell’aria, maggiore risulterà la probabilità che esse possano essere inalate da qualcuno. La conoscenza del diagramma di stato aria acqua (v. figura in calce) aiuta notevolmente a capire la chimica e la fisica del fenomeno. Senza scendere troppo in tecnicismi, è evidente che:

– tanto maggiore è l’umidità relativa, tanto maggiore risulta la persistenza delle goccioline nell’aria,

– la ventilazione favorisce l’evaporazione dell’acqua e tanto più la favorisce quanto più la temperatura è elevata e l’umidità relativa è bassa.

Infatti, dal diagramma di stato aria acqua si può vedere come la capacità di far evaporare acqua nell’aria cresce in modo molto più che proporzionale con la temperatura. Si immagini di essere ad Abu Simbel (cito tale località perché ci sono stato): ammesso e non concesso che con quel clima si possa starnutire, quanto potrà sopravvivere una gocciolina nell’aria torrida? Una frazione di secondo! Viceversa, a Milano, d’inverno, quando la strada è bagnata come se piovesse ma non sta realmente piovendo . . . non c’è speranza!

Si è spesso dibattuto se il caldo favorisca oppure no la sopravvivenza del virus: dovrebbe essere chiaro, a questo punto, che il virus non muore per cottura o si indebolisce ma, semplicemente, non ha più il mezzo di trasporto e precipita a terra come una zanzara avvelenata da un insetticida.

Ritorniamo al confronto da cui siamo partiti.

La situazione della pianura padana, parte preponderante del centro-nord Italia, è senz’altro peggiore di quella inglese per mancanza di ventilazione e, anche in conseguenza di ciò, umidità relativa e inquinamento, per cui non si può certo escludere che ciò giustifichi i dati peggiori nel contrasto alla pandemia. Non è un caso che i dati della Lombardia e del Piemonte (senza accesso al mare) siano tra i peggiori anche nell’ambito delle regioni del nord Italia.

Per quanto attiene alla Grecia, possiamo spiegare i suoi dati, migliori del nostro sud, per la sua conformazione (coste più frastagliate e maggiore insularità, quindi, maggiore ventilazione) e per la inferiore latitudine media a cui si trova e, quindi, per il maggior soleggiamento.

Per concludere: non siamo stati certo un esempio da imitare ma nemmeno così sprovveduti come apparentemente si sarebbe potuto asserire sulla base di un’analisi più superficiale.

Se ne deduce, in prima battuta, che i britannici siano stati meno abili di noi nella lotta al virus e che, al contrario, i greci siano stati dei fuoriclasse. Per questi ultimi è difficile dimostrare il contrario, ma il divario è veramente così ampio?

Se ne deduce, in prima battuta, che i britannici siano stati meno abili di noi nella lotta al virus e che, al contrario, i greci siano stati dei fuoriclasse. Per questi ultimi è difficile dimostrare il contrario, ma il divario è veramente così ampio? La situazione del centro-nord Italia appare ora ribaltata rispetto al Regno Unito (la risposta al virus è stata meno efficace), mentre il sud dell’Italia mostra ora valori senz’altro molto più elevati ma dello stesso ordine di grandezza dei dati greci. Nel precedente confronto con l’Italia intera, invece, i contagi in Grecia risultavano circa 13 volte inferiori e i morti oltre 30 volte inferiori!

La situazione del centro-nord Italia appare ora ribaltata rispetto al Regno Unito (la risposta al virus è stata meno efficace), mentre il sud dell’Italia mostra ora valori senz’altro molto più elevati ma dello stesso ordine di grandezza dei dati greci. Nel precedente confronto con l’Italia intera, invece, i contagi in Grecia risultavano circa 13 volte inferiori e i morti oltre 30 volte inferiori!