Di Rossana Cima e Luca Ricolfi

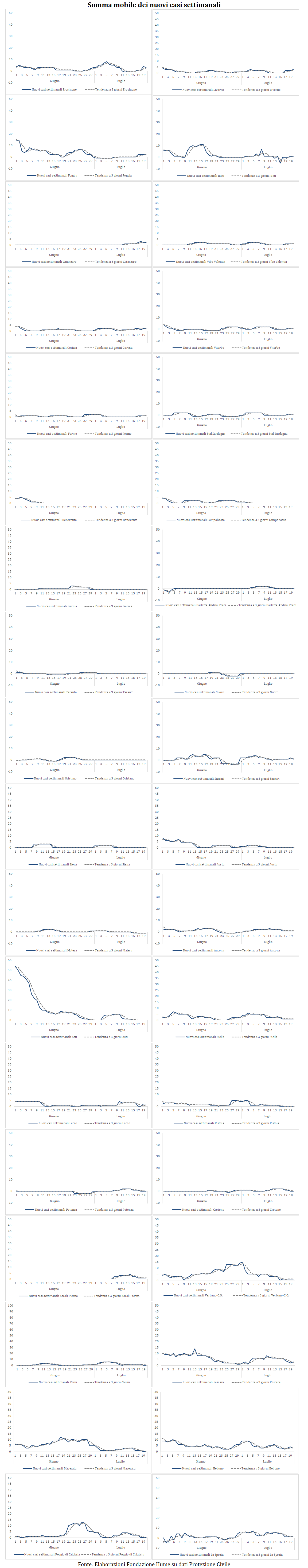

Ormai da cinque giorni il termometro dell’epidemia segnala una situazione di sostanziale stazionarietà dei contagi. Se però si scende più nel dettaglio si vede come il dato nazionale sia il risultato di dinamiche differenti, non di rado opposte, nelle diverse zone d’Italia (una polarizzazione fra territori che risulta anche dall’andamento dei valori regionali di Rt, come calcolati dall’Istituto Superiore di Sanità nell’ultimo report settimanale).

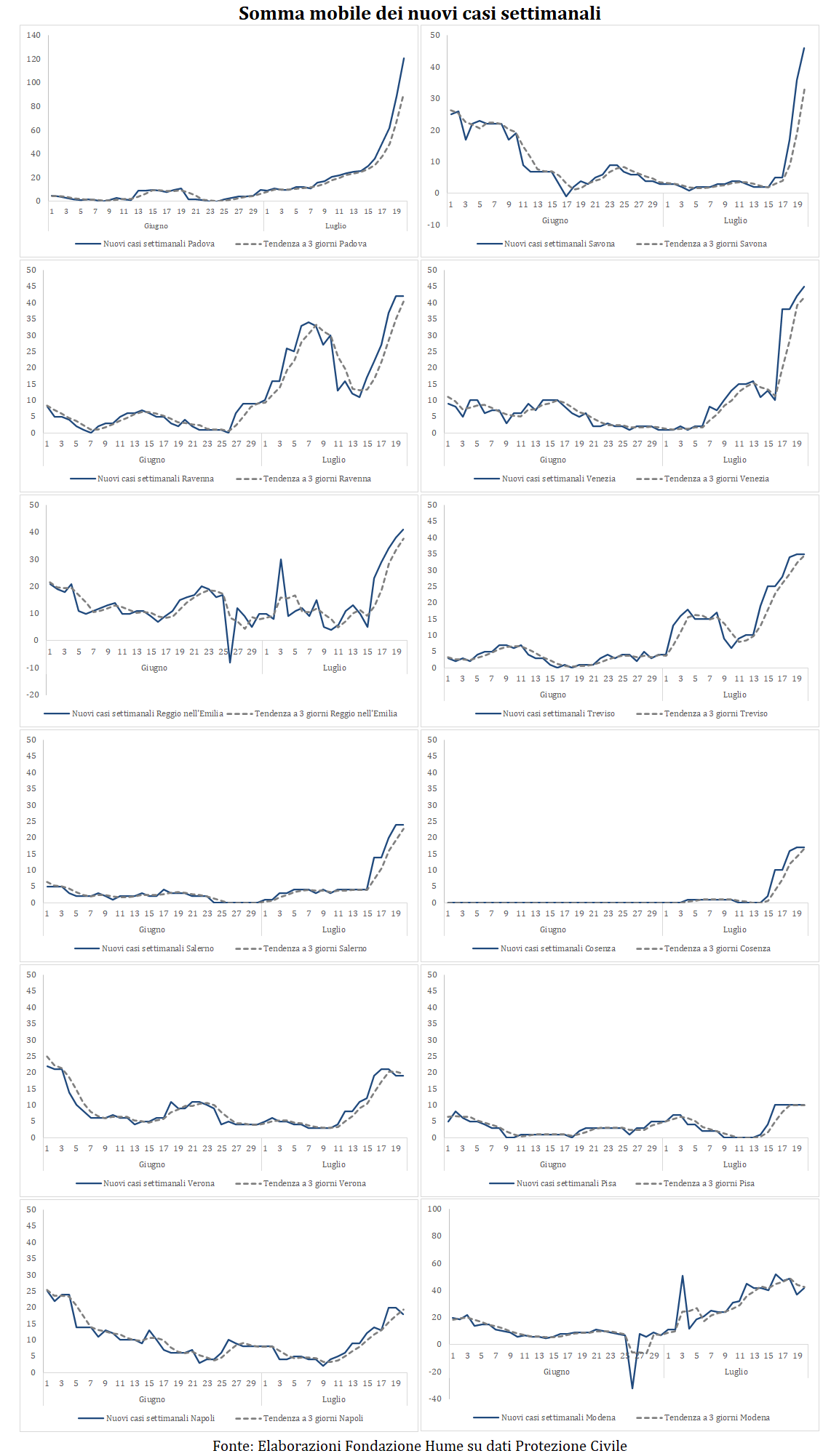

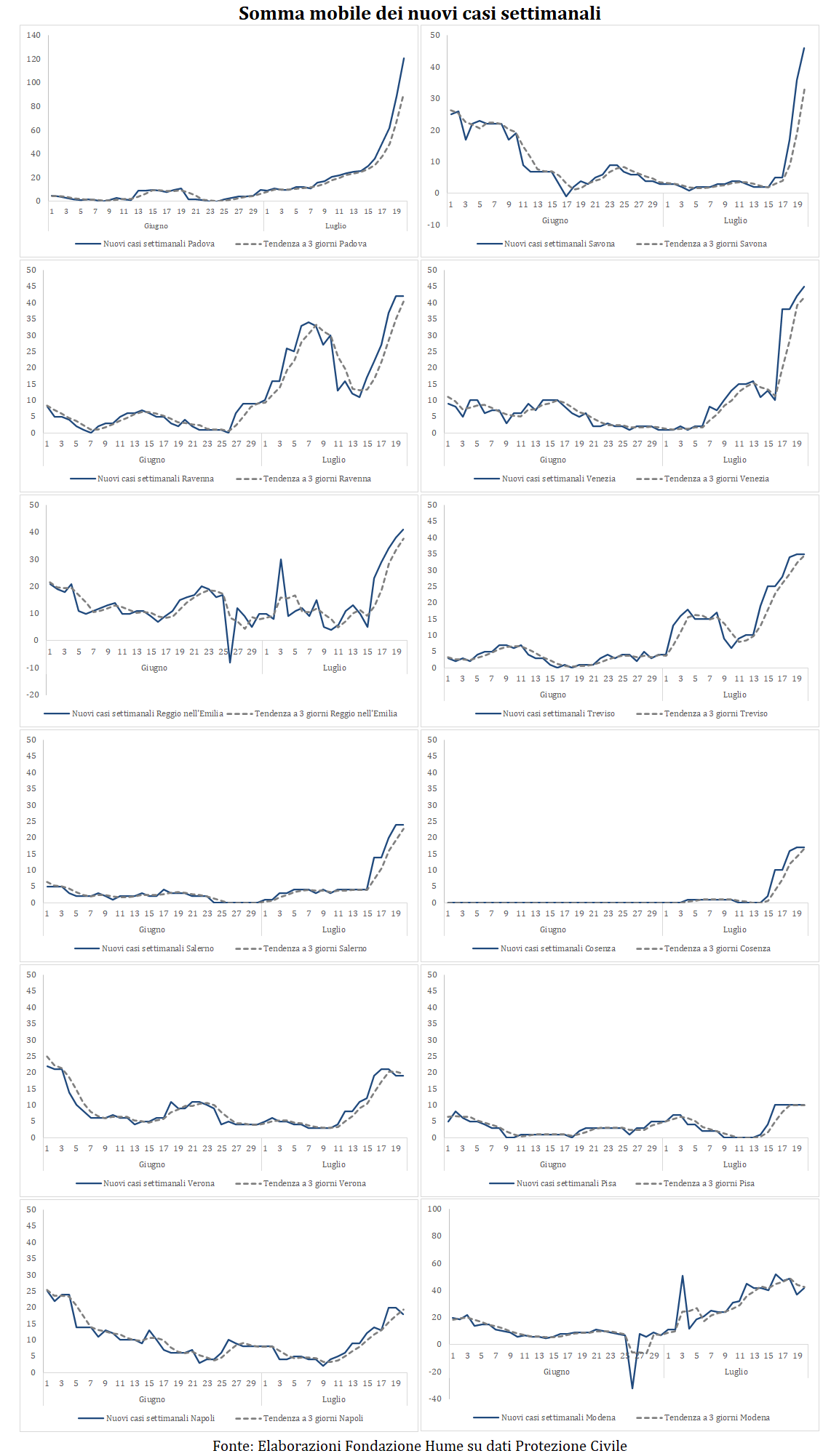

In base ai dati ufficiali aggiornati al 20 luglio, sono 12 (su 97) le province in cui la curva epidemica mostra preoccupanti segnali di ripresa. Otto di queste (Padova, Savona, Ravenna, Venezia, Reggio Emilia, Treviso, Salerno e Cosenza) registrano – fra il 14 e il 20 luglio – un incremento di nuovi casi superiore a 15 rispetto alla settimana precedente (7-13 luglio).

Vi sono poi altre 12 province (Brindisi, Udine, Rovigo, Arezzo, Pordenone, Massa Carrara, Perugia, Bari, Cagliari, Teramo, Grosseto e Pesaro e Urbino) in cui si osserva un trend in leggerissimo aumento. Ma qui i segnali sono meno nitidi. Solo nei prossimi giorni si capirà se la curva epidemica tornerà a calare oppure no.

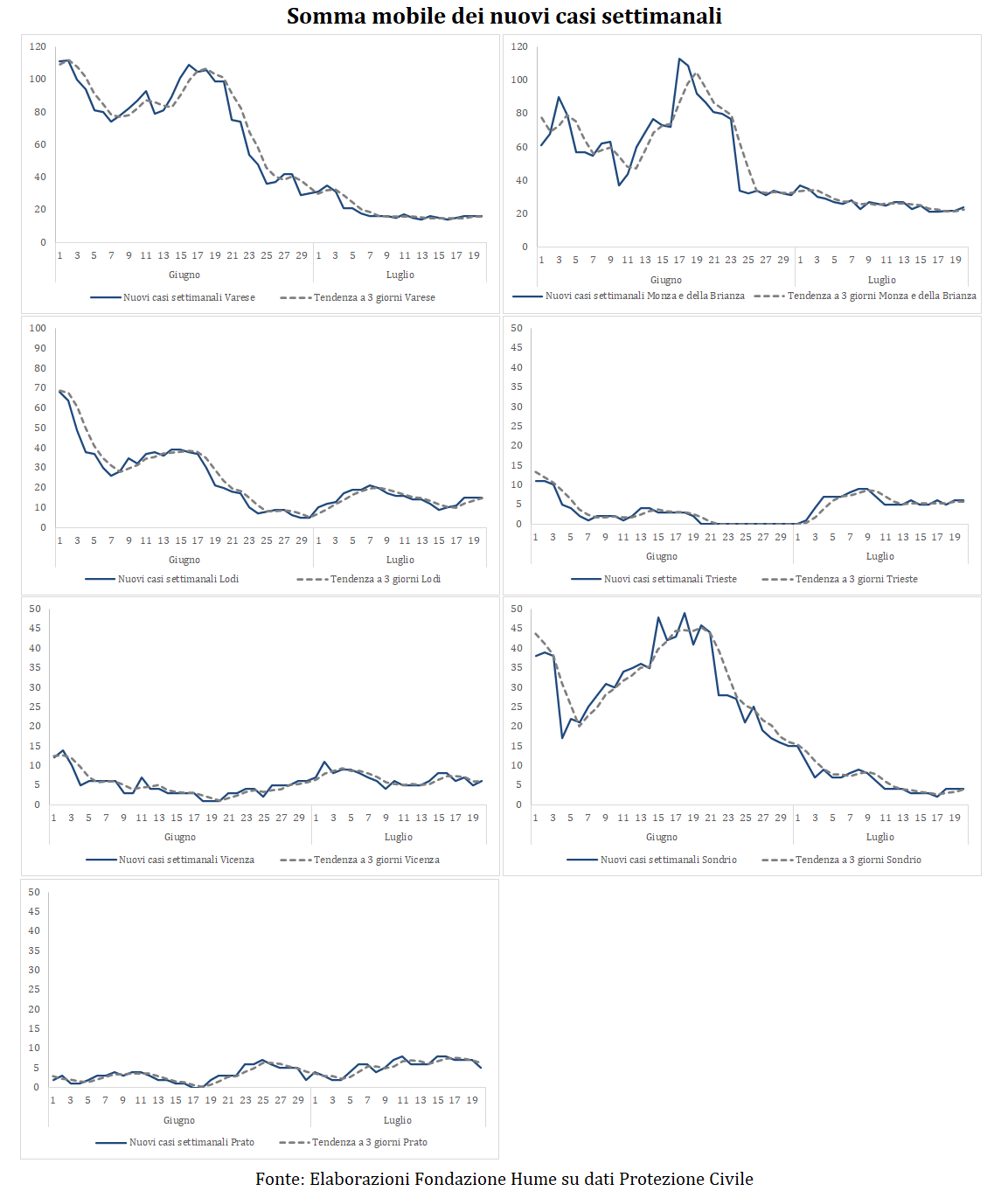

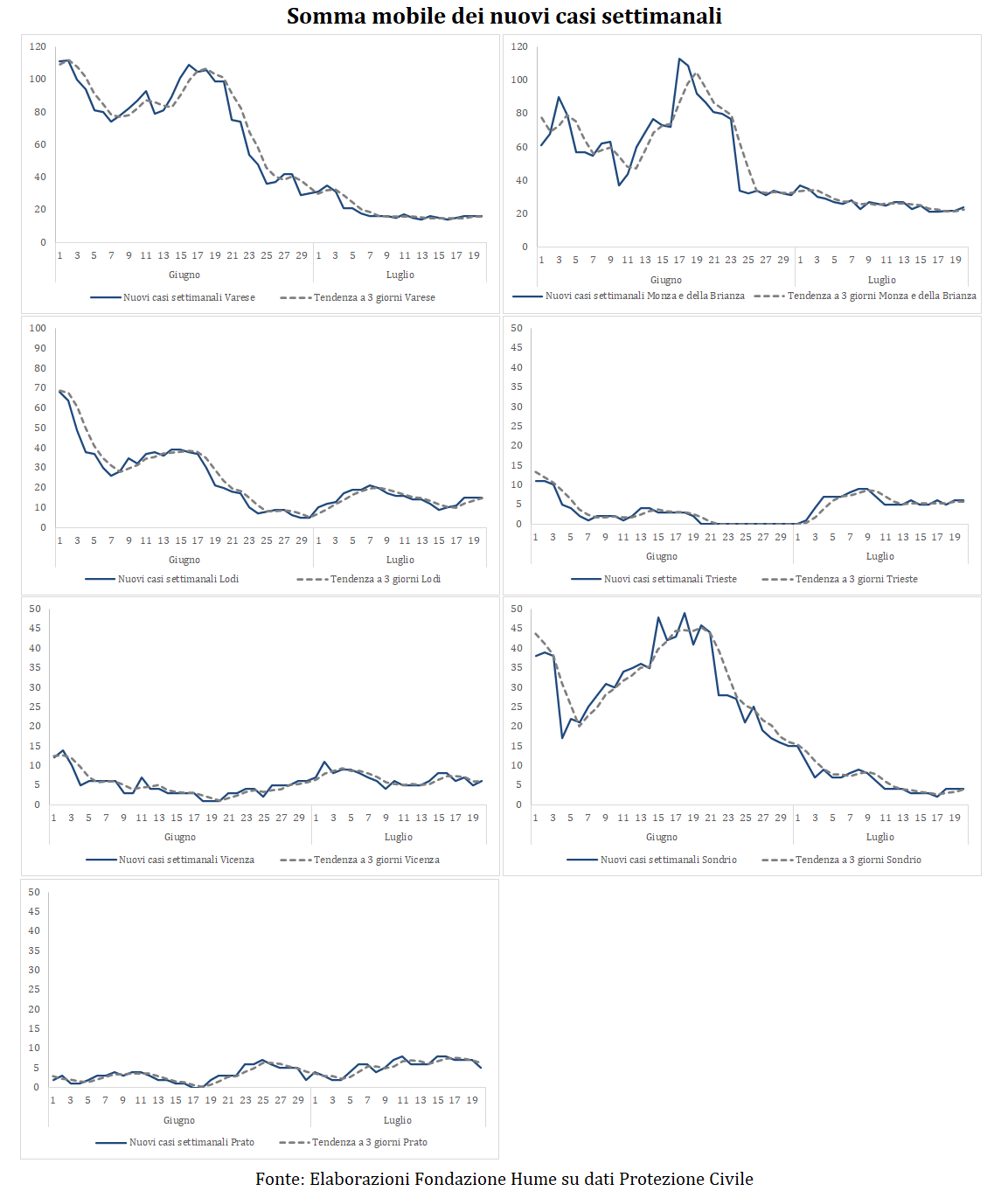

Continuano a registrare un numero di nuovi contagi significativo Varese, Monza e Lodi, anche se il trend dell’ultimo periodo tende alla stabilità. Stabili sono anche gli andamenti di Trieste, Vicenza, Sondrio e Prato, ma in questi casi il numero di nuovi contagiati è più contenuto.

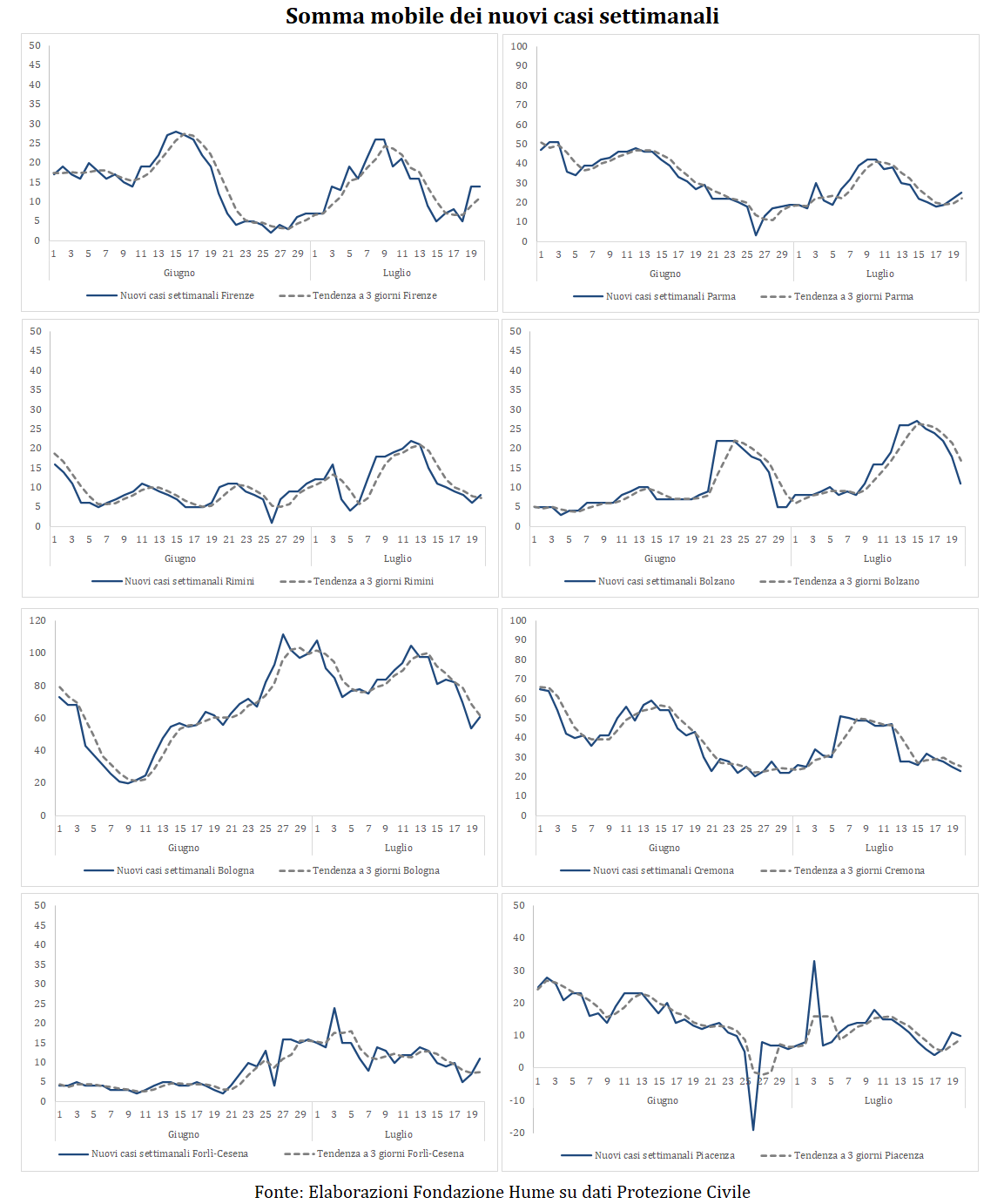

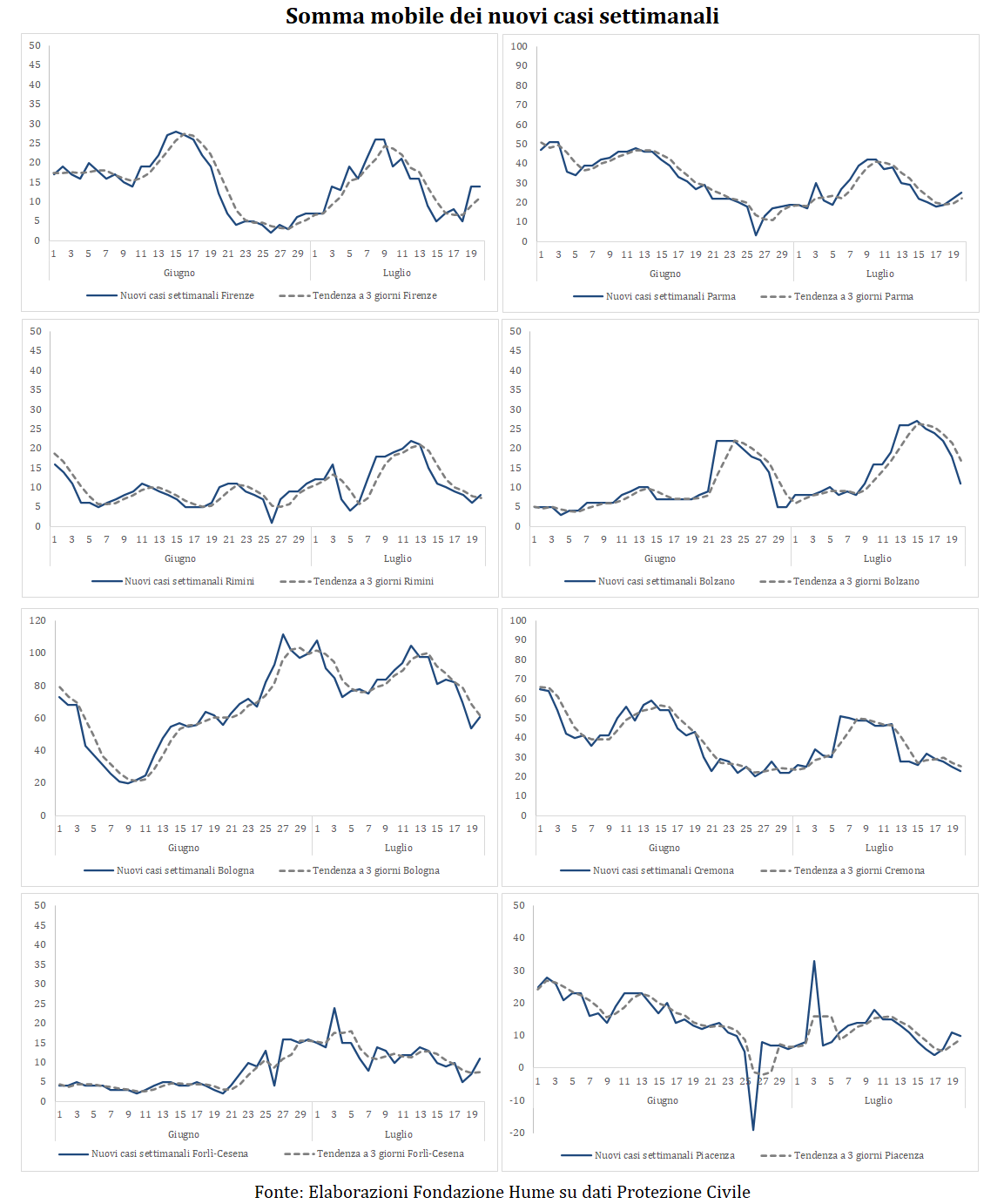

Il trend è invece altalenante per Firenze, Parma, Rimini, Bolzano, Bologna, Cremona, Forlì-Cesena e Piacenza. Rispetto alla settimana precedente (7-13 luglio) i nuovi casi sono in diminuzione, ma il loro numero rimane comunque alto.

L’epidemia dà invece chiari segni di rallentamento in 10 province (Lecco, Novara, Genova, Como, Milano, Brescia, Bergamo, Alessandria, Torino e Pavia).

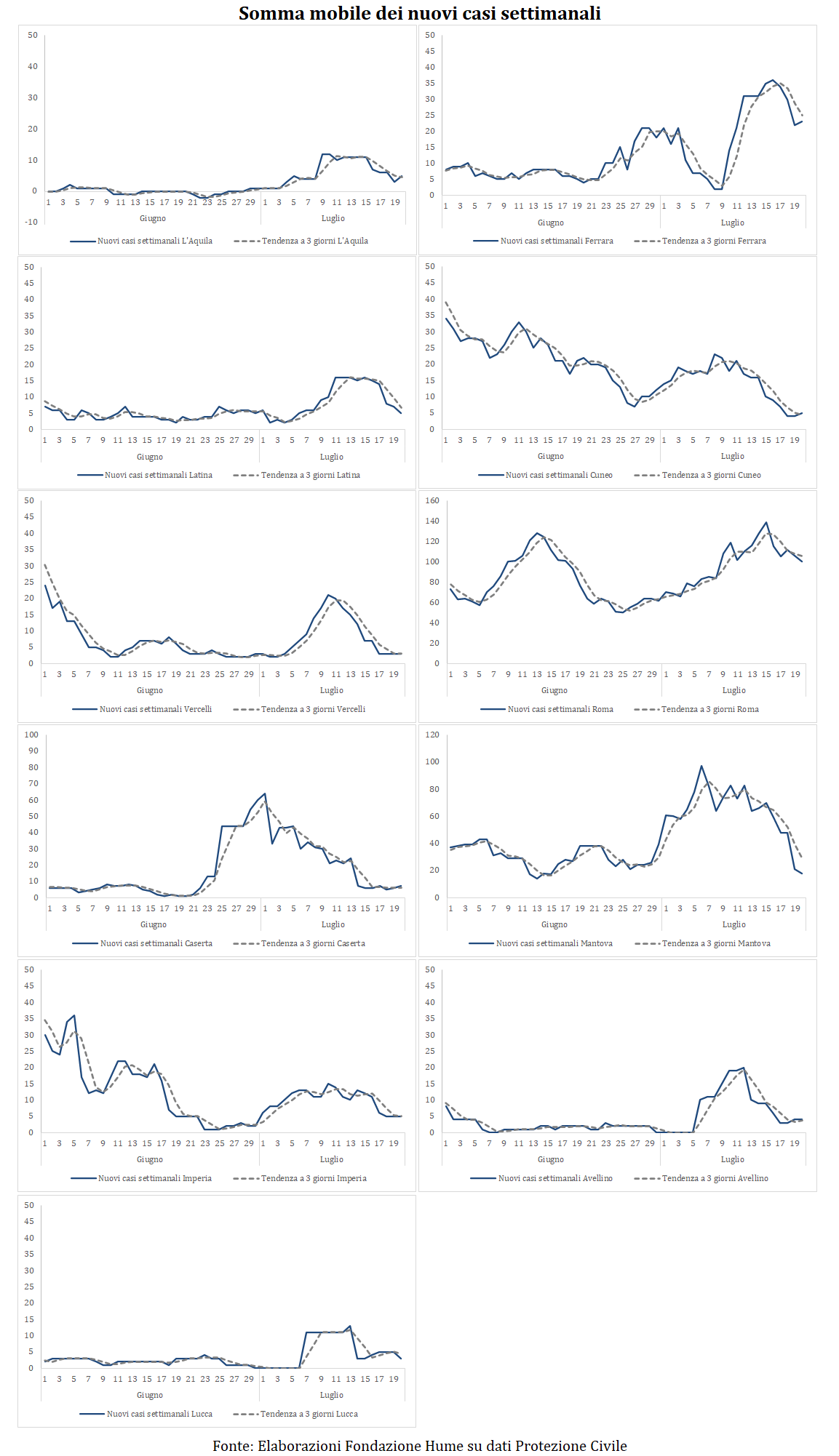

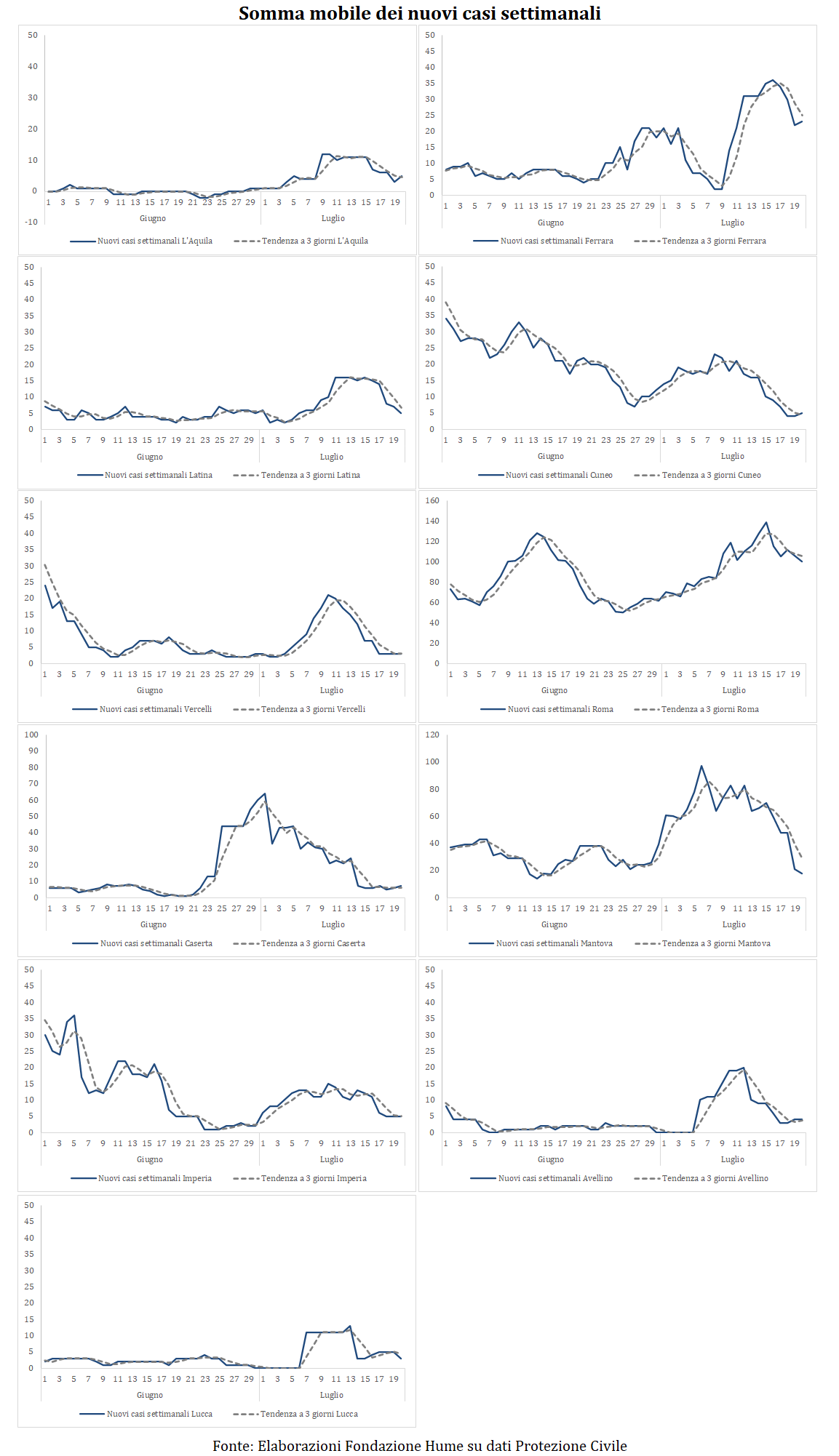

A queste 10 province se ne aggiungono altre 11 (L’Aquila, Ferrara, Latina, Cuneo, Vercelli, Roma, Caserta, Mantova, Imperia, Avellino e Lucca) dove, dopo una fase crescente, la curva epidemica ha invertito la sua corsa ed ha iniziato a diminuire.

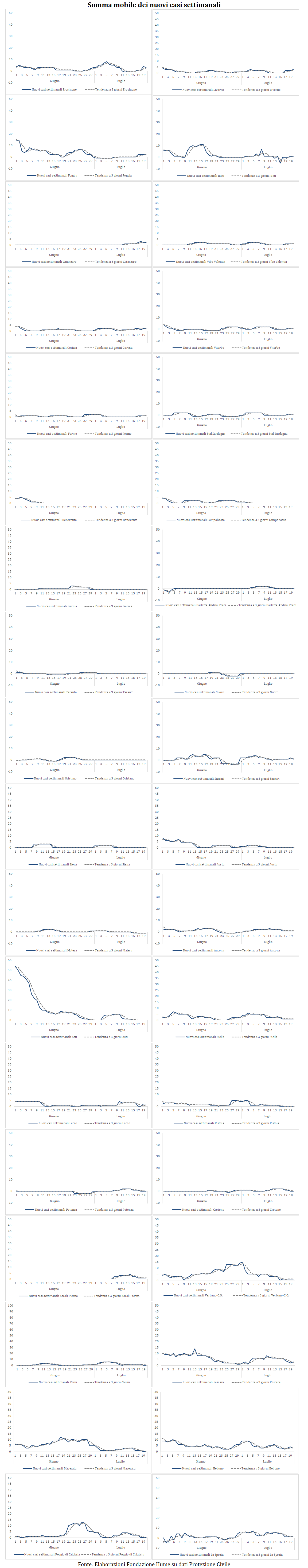

Sono invece 35 le province (fra esse troviamo Benevento, Campobasso, Isernia, o province del Nord come Aosta, Asti e Verbania) dove la curva del contagio è molto vicina a zero o, comunque, il numero di nuovi casi settimanali risulta contenuto.

Undici sono dunque le province che, nell’ultima settimana, hanno mostrato chiari segni di ripresa dei contagi.

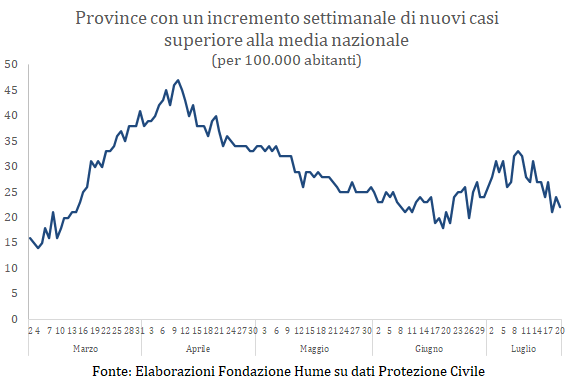

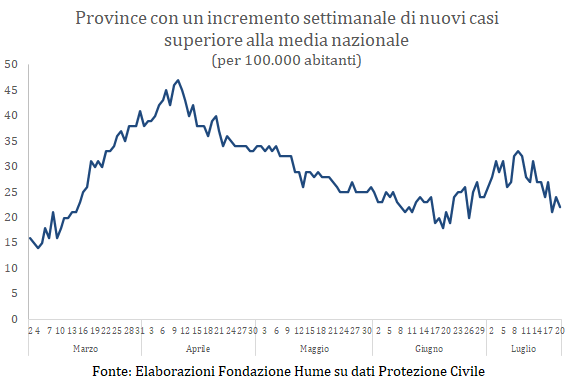

Per capire se l’epidemia sta rallentando possiamo anche guardare all’andamento del numero di province in cui l’incremento settimanale di nuovi casi è superiore alla media nazionale.

Questo indicatore, molto più sintetico, ci dice che la situazione è relativamente migliorata rispetto a metà luglio. Una settimane fa si contavano una trentina di province con una densità di nuovi casi ogni 100 mila abitanti superiore alla media italiana. Oggi questo numero è sceso a 22.

Nota tecnica

I dati utilizzati nell’analisi sono quelli diffusi quotidianamente dalla Protezione Civile aggiornati al 20 luglio (ore 18).

La serie storica dei dati provinciali è stata ricalcolata per tenere conto dell’interruzione di serie che si è verificata il 24 giugno in seguito alla nuova classificazione dei casi positivi (non più in base alla provincia in cui è avvenuta l’ospedalizzazione, ma in base alla residenza della persona risultata positiva al COVID-19).

Data l’impossibilità di stabilire, provincia per provincia, che cosa è effettivamente avvenuto tra il 23 e il 24 giugno, i dati sono stati ricalcolati assumendo che, fra le due date, gli incrementi giornalieri dei nuovi casi fossero pari a zero.

Dall’analisi sono state escluse le province della Sicilia e la provincia di Trento perché oggetto di consistenti ricalcoli.