Potevamo vincere il virus, il Governo ha scelto il turismo. Intervista a Luca Ricolfi

Che cosa ci dicono i dati sull’andamento del virus elaborati dalla Fondazione Hume?

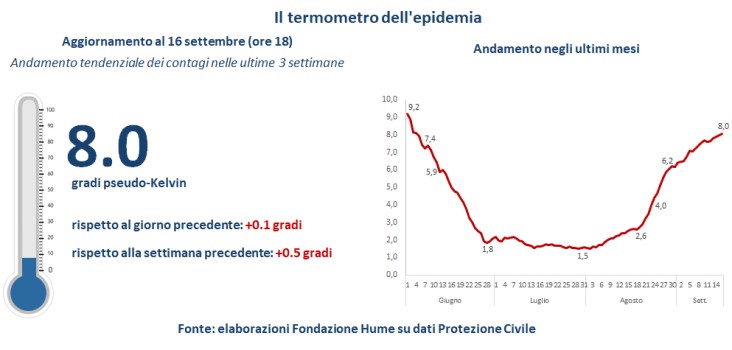

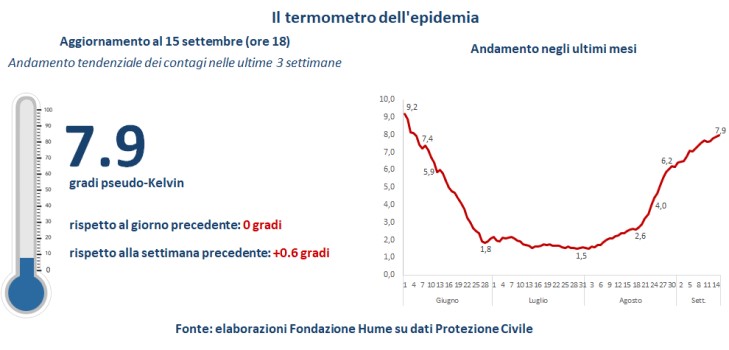

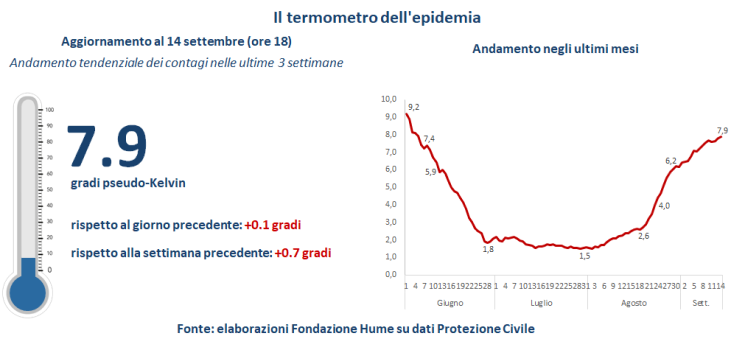

La Fondazione pubblica quotidianamente un termometro dell’epidemia, che monitora l’andamento del numero di contagiati. Ebbene, il termometro segnava 1.5 gradi pseudo-Kelvin alla fine di luglio, oggi sfiora gli 8 gradi. Questo significa che il numero di contagiati è almeno quintuplicato in poco più di un mese.

Un’altra cosa che facciamo è valutare la capacità dei vari paesi di intercettare i contagiati. E’ un’operazione essenziale, perché i dati dei nuovi casi (i più usati dai mass media) sono del tutto fuorvianti: 1000 casi in più in Italia, che ha una bassa capacità diagnostica, sono molto più preoccupanti che 1000 contagiati in più in Germania, un paese che, grazie al numero di tamponi e alla capacità di tracciamento, ha una capacità diagnostica ben superiore alla nostra.

Che evoluzione c’è stata in questi mesi?

Forse, riguardo all’Italia, in questo momento il dato più significativo è l’inversione di tendenza delle curve dei morti e dei ricoverati in terapia intensiva. In poche settimane abbiamo avuto una triplicazione (decessi) e una quadruplicazione (terapie intensive). La svolta nella curva epidemica risale alla seconda metà di giugno (noi l’abbiamo segnalata il 18 giugno sul sito: www.fondazionehume.it), ma il governo – fino a Ferragosto – è stato del tutto sordo ai nostri allarmi, e non solo ai nostri. Anche la Fondazione Gimbe, con il prof. Nino Cartabellotta, anche virologi autorevoli come Andrea Crisanti e Massimo Galli, si sono sgolati per mesi avvertendo del pericolo di una ripartenza dell’epidemia, ma è stato tutto vano. Il governo non voleva vedere né sentire.

I virologi consigliano di guardare il numero dei ricoverati e non quello dei contagiati per capire l’andamento dell’epidemia: è d’accordo?

Hanno perfettamente ragione, il numero di ricoverati è molto più significativo. Però anche il numero di ricoverati ha dei problemi, due soprattutto. Il primo è che la Protezione Civile non fornisce il numero di ingressi in ospedale (dato di flusso), ma solo quello degli ospedalizzati (dato di stock), che è altamente fuorviante: se avessero fornito il numero di ingressi in ospedale, che non si sono mai fermati, ci si sarebbe accorti che l’epidemia andava assai meno bene di quanto suggerisse la stazionarietà o la diminuzione del numero di ospedalizzati. Il secondo problema è che l’andamento del numero di ospedalizzati sottostima fortemente l’andamento dei contagi quando l’età mediana dei contagiati si abbassa, perché i giovani finiscono in ospedale molto più raramente degli anziani. In concreto questo significa: negli ultimi 30 giorni le persone in terapia intensiva sono “solo” quadruplicate, ma i contagiati potrebbero essere aumentati anche di 7 o 8 volte.

Il governo Conte si è proposto come modello di gestione della pandemia, ma lei ha sconsigliato di prendere l’Italia come esempio. Perché?

Perché, fra le società avanzate (che sono più di 30) ci sono solo 3 paesi che hanno registrato più morti per abitante di noi, e cioè Belgio, Regno Unito, Spagna. Persino gli Stati Uniti, che i nostri media descrivono come un paese dove si è scatenata l’Apocalisse, hanno meno morti per abitante di noi. Ma non è l’unica ragione per cui considero l’Italia come un modello da non imitare, ce ne sono almeno altre due.

Quali?

La prima è che l’Italia ha gestito malissimo il ritorno a scuola, commettendo alcuni errori madornali, primo fra tutti la mancata riduzione del numero di alunni per classe. La seconda è che l’Italia è uno dei pochi paesi che sono riusciti nel capolavoro politico di rilanciare l’epidemia e al tempo stesso affossare l’economia.

Chi bisognerebbe seguire? La “solita” Germania?

Sì, la Germania si è comportata benissimo, era organizzata e pronta già a febbraio con i tamponi e il tracciamento. Ma, se devo indicare dei modelli, più che un singolo paese indicherei una categoria di paesi, che per brevità chiamerò i “paesi disciplinati”. Si tratta di paesi che, per le ragioni più diverse (la religione, la tradizione, la cultura), hanno una ampia riserva di senso civico, rispetto per l’autorità, propensione a seguire le regole. Fra questi c’è sicuramente la Germania, ma ci sono anche altri paesi europei di area germanica o asburgica (Austria, Svizzera, Ungheria), o di religione luterana (paesi scandinavi), nonché buona parte delle democrazie asiatiche più o meno influenzate dal confucianesimo e dal buddismo (Giappone, Corea del Sud, Taiwan). Se si vanno a vedere i tassi di mortalità per il Covid di questi paesi, si scopre che sono tutti molto inferiori a quelli dei maggiori paesi europei, come Regno Unito, Francia, Spagna, Italia.

A chi va attribuita la ripresa dei contagi? Ai giovani incontrollabili e amanti del rischio? Alla voglia generalizzata di sfogarsi dopo i mesi di isolamento? O è semplicemente un’evoluzione naturale della malattia alla quale dovremmo adeguarci?

No, il Covid si poteva sconfiggere, anche se non debellare completamente, quando (a giugno) i contagi erano scesi a 2-300 al giorno. Quello era il momento di moltiplicare i tamponi e mettere restrizioni severe ai viaggi per motivi turistici, sia verso l’estero sia verso l’interno. Alcuni governatori, ad esempio quelli della Sardegna e della Sicilia, l’avevano capito, ma sono stati messi a tacere dall’imperativo categorico di salvare la stagione turistica, costi quel che costi.

Le autorità sanitarie dovevano seminare tra la gente ancora più paura del Covid?

No, le autorità sanitarie avrebbero dovuto limitarsi a dire la verità, senza cambiarla a seconda dei giorni, dei programmi televisivi, o di chi fosse l’intervistato di turno.

Che messaggi ha dato il governo ai cittadini in questi mesi con la sequela di regole incoerenti su bus, treni, aerei, scuole, discoteche, aperitivi, mascherine a orario?

E’ molto semplice. Il governo ha scelto di dare messaggi contraddittori, perché ognuno potesse raccontarsi la situazione come voleva. Il governo desiderava che ci sfrenassimo, per risarcirci del lockdown e far ripartire l’economia, ma non poteva dire che non c’erano pericoli, perché sarebbe stato accusato di “procurata epidemia”. Ha scelto di lasciarci credere che i pericoli fossero tutto sommato limitati, senza prendersi la responsabilità di affermarlo esplicitamente.

Perché per la scuola si parla soltanto di regole da applicare, dai banchi mobili a chi deve rilevare la temperatura, senza che nessuno si sia preoccupato di una riforma più complessiva?

E’ da almeno vent’anni che, quando si parla di scuola, si parla solo di cattedre, graduatorie, edilizia, orari, senza alcun riferimento alla funzione di trasmissione culturale. Questo governo si è limitato a continuare sulla strada dei predecessori, dopo essersi liberato dell’unico ministro (l’on. Fioramonti) che sulla scuola e sull’università forse qualche idea ce l’aveva.

Alla fine del lockdown lei disse che il governo si giocava una “scommessa rischiosa”: lasciava riprendere l’economia e consentiva di fare le vacanze sperando che in autunno la situazione sarebbe stata diversa. Scommessa vinta o persa?

Strapersa, direi. Anche perché stagione fredda e influenze non potranno che peggiorare ancora le cose.

Nel suo ultimo libro (La società signorile di massa, La nave di Teseo), pubblicato subito prima dello scoppio della pandemia, lei sostiene che l’Italia si sta trasformando in una “società parassita di massa”. Le decisioni prese finora dal governo a colpi di bonus confermano la sua analisi. E’ una tendenza ineluttabile?

Temo di sì, perché anche a destra le spinte stataliste e assistenziali sono molto forti (quota 100 l’ha inventata Salvini). La realtà è che le forze pro-impresa e pro-mercato, non eccessivamente compromesse con l’assistenzialismo, non rappresentano più del 30% dell’elettorato.

A chi si riferisce?

Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione (Calenda), Italia viva (Renzi), più qualche esponente isolato del Pd, come il sindaco di Bergamo Giorgio Gori.

I soldi promessi dall’Europa serviranno davvero per ripartire o sarà l’ennesima iniezione di assistenzialismo parassitario?

La seconda che ha detto.

Lei ha scritto che del Covid si è parlato finora come minaccia per la salute e per l’economia, e non per la nostra psiche. Che intende?

Che non ci si può dividere stabilmente fra impauriti e incoscienti, e che il Covid è destinato a degradare la rete delle nostre relazioni sociali. Se dura ancora a lungo, diventerà anche un problema psichiatrico, perché l’umanità non è programmata per vivere temendo sistematicamente l’altro, quando l’altro è parte della propria comunità, rete di amici, cerchia famigliare.

Davvero ci avviamo verso una società in cui gli altri sono soltanto un pericolo?

No, perché una società di questo tipo non è una società. Se il Covid dura, e non si trova un vaccino né una cura, quella verso cui ci avviamo è una società di bolle, o monadi, o vasi non comunicanti: piccole cerchie di persone, che si vedono fra loro e minimizzano i contatti con il resto del mondo. Con buona pace della globalizzazione.

Posso chiederle che cosa voterà al referendum, se voterà?

Vivo buona parte dell’anno a Stromboli, non mi sposto certo a Torino per scegliere fra il sì e il no al referendum. Il problema è che chi vota no rafforza la casta, chi vota sì rafforza l’anti-casta, ma nessuno sa quale delle due fa più danni all’Italia.