Quando qualche settimana fa Luca Ricolfi, che avevo contattato per invitarlo a una conferenza nella mia Università dell’Insubria (il 25 novembre alle 14,30, il link uscirà su www.uninsubria.it, sezione Eventi), mi ha chiesto, con mia grande sorpresa, di scrivere un contributo per il sito della Fondazione Hume sulla questione del virus, mi sono sentito al tempo stesso onorato e intimidito, perché ho da sempre molta stima di lui e del suo lavoro e non so se saprò essere all’altezza. Comunque, ho ritenuto doveroso accettare, perché, data la gravità della situazione, bisogna sfruttare ogni opportunità per far conoscere al maggior numero possibile di persone la vera situazione in cui ci troviamo, dato che essa viene costantemente occultata da una comunicazione nel migliore dei casi inadeguata e nel peggiore intenzionalmente distorta e mistificante.

Poiché Ricolfi e i suoi collaboratori hanno già pubblicato sul tema moltissime cose, che condivido quasi completamente, non starò a ripeterle per esteso, ma cercherò piuttosto di approfondire i pochi punti su cui ritengo di poter aggiungere qualcosa di nuovo e di utile. Perché il discorso risulti comprensibile, però, all’inizio dovrò brevemente riassumere alcuni concetti da loro già esposti.

Il primo e più fondamentale concetto che la Fondazione Hume ha meritoriamente messo in luce e che anch’io, nel mio piccolo, avevo evidenziato da tempo (www.ilsussidiario.net) è che il dato su cui bisogna basarsi non è il numero dei contagi (che, come ormai dovrebbe esser chiaro a tutti, dipende in modo determinante dal numero e dalla qualità dei test effettuati), bensì quello dei morti, che è molto più oggettivo nonché molto più rilevante (dopotutto, non è il contagio in sé a preoccuparci, ma le sue conseguenze). Inoltre, se vogliamo capire come viene gestita la situazione in ciascun paese, quello che va considerato non è il numero assoluto dei morti, bensì il rapporto tra numero dei morti e popolazione.

Dovrebbe trattarsi di concetti ovvi e addirittura scontati, eppure a quanto pare non lo sono, dato che in genere le “classifiche” dei paesi, compresa quella del sito ufficiale della OMS, vengono fatte in base al numero assoluto dei contagi, con l’assurda conseguenza che i paesi che fanno molti test e di conseguenza evidenziano più contagi appaiono essere meno “virtuosi” di altri che denunciano meno contagi solo perché fanno pochi test.

Ma forse l’equivoco non è casuale, bensì voluto, dato che, come ha di nuovo evidenziato Ricolfi, se si adotta il criterio corretto la situazione appare molto diversa da come in genere ci viene raccontata e, in particolare, crolla il mito, tanto caro alla OMS, del “modello Italia”, che appare piuttosto il modello di ciò che non si deve fare. Attualmente, infatti, come risulta dai dati della stessa OMS, che contraddicono platealmente le sue affermazioni (www.worldometers.info), siamo all’undicesimo posto nella classifica dei peggiori paesi al mondo, con 605 morti per milione di abitanti (mpm). Ciò significa che siamo più o meno allo stesso livello di molti paesi dell’America Latina, come Bolivia (725 mpm), Cile (715), Ecuador (700), Messico (672), Argentina (598), Panama (596), Colombia (573) e addirittura il Brasile del “negazionista” Bolsonaro, che per mesi abbiamo criticato e perfino deriso, magari anche giustamente, ma che in realtà non ha molti più morti di noi (723 mpm) e fino a fine agosto ne aveva addirittura meno. Fino ad allora, infatti, ovvero per ben 6 mesi, siamo stati addirittura il secondo peggior paese al mondo insieme alla Spagna, appena dietro alla “maglia nera” Belgio (che ancor oggi è il secondo peggiore al mondo dopo il Perù e nelle ultime settimane sembra prepararsi al contro-sorpasso).

È vero che in questi paesi il numero dei morti potrebbe essere sottostimato, ma non fino al punto di cambiare sostanzialmente l’ordine di grandezza, perché stiamo parlando di paesi certo molto più arretrati di noi, ma comunque non allo sfascio, come sono invece, per esempio, il Venezuela (devastato dal regime del demenziale duo Chávez-Maduro) o molti paesi africani, che infatti qui non sto considerando, così come non sto considerando quelli troppo piccoli perché i loro dati siano statisticamente significativi, come Andorra, Liechtenstein, San Marino o i molti Stati-isola che sono rimasi perlopiù immuni dal contagio. Al contrario, la nostra distanza dai paesi che hanno avuto successo nel contenere il virus è semplicemente abissale e non può essere spiegata da nessuna differenza nei conteggi.

Ma, per una volta, non si tratta solo di noi. Infatti, tutti i paesi occidentali più ricchi e progrediti figurano ai primissimi posti di questa poco invidiabile classifica del disastro (dal peggiore al “meno peggiore”: Belgio, Spagna, USA, Inghilterra, Italia, Svezia, Francia, Olanda, Irlanda, Svizzera, Portogallo), con le sole parziali eccezioni di Germania e Danimarca (118 mpm) e Austria (100 mpm), che sono comunque messe oltre 20 volte peggio dei paesi davvero virtuosi, che sono soprattutto i paesi progrediti dell’Asia e dell’Oceania.

Al 4 maggio 2020, giorno dell’inizio della graduale “riapertura” dell’Italia, il podio era formato da Taiwan (appena 7 morti su 23 milioni di abitanti, 0,3 mpm: in proporzione, in Italia dovremmo averne 18!), Australia (95 morti su 25 milioni, 3,8 mpm) e Nuova Zelanda (20 morti su 5 milioni, 4 mpm), addirittura meglio della “mitica Corea del Sud (5 mpm). A oggi (19 ottobre 2020), Taiwan con i suoi 7 morti assoluti e i suoi 0,3 mpm è sempre “maglia rosa”, seguita da Nuova Zelanda e Singapore con 5 mpm. L’Australia, dopo aver già praticamente azzerato i contagi, a fine giugno si è purtroppo lasciata sfuggire un grosso focolaio a Melbourne che ha causato diverse centinaia di morti, ma l’ha spento nel giro di appena due mesi ed è tuttora tra i migliori paesi al mondo con appena 35 mpm e i contagi di nuovo pressoché azzerati (oggi appena 7 nuovi casi).

Ma benissimo stanno facendo anche Corea del Sud (9 mpm) e Giappone (13 mpm), senza contare la stessa Cina, che, pur avendo colpe gravissime per l’imperdonabile tentativo iniziale di insabbiare l’epidemia che ha contribuito molto a diffondere il contagio in tutto il mondo, quando si è finalmente decisa a mettere ordine in casa propria l’ha fatto molto efficacemente, tanto che oggi può essere considerata un paese praticamente Covid-free, cosa confermata, più che dai dati sul contagio (dei quali, visti i precedenti, è lecito e anzi doveroso diffidare), da quelli (ben più difficili da falsificare) sulla produzione industriale, tornata ormai quasi normale, cosa che non sarebbe ovviamente possibile se la situazione fosse simile alla nostra.

Anche in Europa, però, molti paesi avevano già praticamente debellato il virus tra aprile e giugno, dall’Islanda ai paesi baltici e scandinavi (meno la Svezia), da quelli dell’Est (meno la Romania) a quelli balcanici, fino addirittura alla derelitta Grecia, che, nonostante la catastrofica situazione socioeconomica che tutti ben conosciamo, al 4 maggio contava appena 144 morti, cioè 13,4 mpm, ben 35 volte meno dell’Italia, che allora ne aveva circa 480.

Purtroppo, in estate la sconsiderata riapertura del turismo internazionale, tempestivamente denunciata da Ricolfi (intervista all’Huffington Post del 21 giugno), ha fatto ripartire i contagi un po’ dovunque. A eccezione di Taiwan e Singapore, ciò è accaduto anche in gran parte dei paesi virtuosi, ma ciononostante parecchi di essi (benché non tutti), come Nuova Zelanda, Australia, Corea del Sud, Giappone, Estonia, Lettonia, Norvegia, Finlandia, hanno prontamente ripreso il controllo della situazione, con i contagi già di nuovo in calo o addirittura azzerati.

Orbene, dovrebbe essere chiaro a tutti che se in Italia, che pure dispone di uno dei migliori sistemi sanitari al mondo, il numero di mpm è ben 120 volte più alto che in Nuova Zelanda o Singapore e addirittura 2000 volte più alto che a Taiwan, mentre è più o meno lo stesso che in America Latina, dove, dato il pessimo stato delle istituzioni e la povertà di gran parte della popolazione, non è stato possibile attuare nessuna efficace politica di contenimento, ciò significa che le misure attuate dal nostro governo hanno sortito più o meno lo stesso effetto del non far nulla. Questo a sua volta suggerisce che il vero e proprio abisso esistente tra noi e i paesi virtuosi (ché di questo si tratta: un abisso, non una semplice differenza di grado; lo ribadisco perché è fondamentale che l’idea ci entri in testa) non si può spiegare solo con una maggiore “serietà” nell’applicare le stesse misure, a sua volta dovuta a ragioni culturali, come mi sembrano ritenere Ricolfi e i suoi collaboratori. La maggiore serietà è indubbia (basta leggere, per esempio, i discorsi della premier neozelandese e confrontarli con quelli dei nostri leader da baraccone – e non intendo solo quelli italiani), ma è altrettanto indubbio che questi paesi hanno proprio fatto cose diverse da quelle che abbiamo fatto noi, come risulta subito evidente anche da un’indagine non particolarmente approfondita.

Tutti i paesi che si sono salvati dalla prima ondata del virus, infatti, senza eccezione alcuna, hanno messo in atto almeno 2 delle 3 misure seguenti, che da noi invece non sono mai state adottate, così come neppure dai principali paesi occidentali:

1) tempestiva e rigida chiusura delle frontiere;

2) tempestivo rilevamento dei contagi e immediato isolamento dei casi sospetti in apposite strutture;

3) attuazione del lockdown in senso proprio.

Sulla chiusura delle frontiere c’è poco da dire: dovrebbe essere ovvio per chiunque, senza bisogno di essere degli esperti, che la prima cosa da fare con un virus aereo è impedire che ci entri in casa e dovunque ciò è stato fatto ha permesso di limitare molto la diffusione iniziale del contagio, rendendo di conseguenza molto più facile e più efficace l’applicazione delle altre misure. Eppure, quando da noi qualcuno ha provato a chiederla, nel migliore dei casi si è sentito dire che non serviva a niente, mentre nel peggiore si è pure preso del “razzista” e a volte perfino del “fascista”. Così tutta la discussione è stata ridotta al surreale dilemma se si dovessero controllare solo i voli diretti dalla Cina o anche quelli indiretti (dopodiché il virus in Italia l’ha portato un cittadino tedesco…).

Con il rilevamento dei contagi passiamo dall’ambito del surreale a quello del puro delirio. Anzitutto, è veramente incomprensibile che si sia deciso di fare i tamponi solo a chi aveva già i sintomi, quando bastava il semplice buon senso per capire che il vero problema è scoprire il prima possibile chi non ha sintomi manifesti, visto che chi ha sintomi simili a quelli del Covid, sia che ce l’abbia davvero, sia che abbia solo l’influenza, sta comunque male e quindi sta a casa a curarsi spontaneamente, anche se non gli si ordina la quarantena: è chi sta bene che va in giro, diffondendo il contagio. Oggi, immersi come siamo in un vortice orwelliano di rimozioni e di riscrittura della realtà, nessuno se lo ricorda, ma fino al 9 marzo in Italia si facevano mediamente appena 4000 tamponi al giorno. Solo per dare un termine di paragone, l’Islanda, che non è certo una grande potenza industriale, ne faceva 3000 alla settimana, cioè un decimo dei nostri, ma con una popolazione che è appena un duecentesimo, il che significa, in proporzione, 20 volte di più: e, guarda caso, ha avuto 20 volte meno morti (10 in tutto, cioè 28 mpm contro 605). Perfino quando il Veneto, grazie al coraggio del governatore Zaia e alla competenza del professor Crisanti (l’unico autentico virologo tra tutti i vari “esperti” scelti dai nostri governanti), ha iniziato a fare tamponi su vasta scala, ottenendo risultati inequivocabili (al 4 maggio 311 mpm contro i 1417 della Lombardia, cioè poco più di un quinto, nonostante una situazione di partenza molto simile), per mesi interi il governo e la OMS hanno continuato a dire che non serviva a niente: e infatti il numero dei tamponi è sì cresciuto, ma in misura ben lontana dalla sufficienza, visto che fino a metà agosto la media è rimasta intorno ai 50.000 al giorno. Solo da un paio di mesi si è cambiato decisamente rotta, senza però ammetterlo esplicitamente e soprattutto senza riconoscere che non averlo fatto prima è stato un tragico errore.

Quanto poi ai metodi di tracciamento, c’è da chiedersi come è possibile che la mitica App Immuni sia stata disponibile solo a giugno, quando sarebbe bastato copiare o comprare quelle che già esistevano, per esempio quella coreana, di cui tanto si è parlato. Se consideriamo che perfino il Perù, che attualmente è il paese messo peggio al mondo, ne aveva una già a fine marzo, la cosa appare davvero imperdonabile (che poi a loro sia servita a poco è un altro discorso, che dipende dallo stato di sostanziale anarchia in cui da tempo versa il paese: però almeno ce l’avevano, tre mesi prima di noi). Ma l’aspetto più grave è stato il non averla resa obbligatoria, in un improvviso quanto irrazionale sussulto di rispetto per la privacy e le libertà individuali, senza curarsi del fatto che queste erano già state ripetutamente violate per ragioni molto meno giustificabili, dato che è evidente che questo sistema funziona solo se viene usato da tutti e solo finché il numero di contagi non è troppo elevato, come l’Australia aveva spiegato già ad aprile. Già, ma chi se ne frega di quello che dice l’Australia, anche se ha avuto appena 904 morti? Pensino ai canguri, ché noi siamo più furbi… Tanto furbi, che non averla resa obbligatoria ci ha impedito di tracciare i contagi nel momento più favorevole, quando erano al minimo storico, e l’ha quindi resa sostanzialmente inutile, giacché è chiaramente impossibile tracciare oltre 10.000 contagi al giorno, come ha ammesso implicitamente anche Silvio Brusaferro in un’intervista televisiva di pochi giorni fa (peraltro senza avere il coraggio di dirlo apertamente, tanto per cambiare). E se anche fosse possibile, tutto sarebbe vanificato dal fatto di non aver ancora individuato delle strutture adeguate dove isolare i potenziali contagiati, che perlopiù devono farsi la quarantena in casa, il che protegge sì gli estranei, ma in compenso fa aumentare esponenzialmente la probabilità di contagiare i propri famigliari.

La cosa più folle e al tempo stesso meno capita di tutte, però, è quella relativa al lockdown. È sicuramente vero, infatti, come ha scritto più volte Ricolfi, che in Italia il lockdown è stato proclamato con un mese di colpevole e imperdonabile ritardo, così come è vero che la decisione di interromperlo il 18 maggio è stata presa senza una chiara motivazione scientifica (sostanzialmente “a spanne”, per usare un’espressione tecnica). Ed è ancora vero, infine, come ho detto anche prima, che la successiva incondizionata “libertà di turismo” concessa questa estate è stata sicuramente una pessima idea, che ha contribuito molto alla ripresa dei contagi. Ma il vero (e ben più radicale) punto della questione è che semplicemente il lockdown in Italia non c’è mai stato, così come non c’è mai stato in nessun paese dell’Europa occidentale.

Il vero lockdown, infatti, significa: stanno aperti solo i supermercati e le farmacie e si esce solo per fare la spesa, punto e basta.

Ovunque ciò è stato fatto, dalla Cina alla Nuova Zelanda, dalla Lituania alla Grecia, solo per fare qualche esempio, il contagio è stato praticamente azzerato nel giro di un mese, indipendentemente da ogni altro fattore, climatico, economico, sociale o di qualsivoglia altra natura (come è logico che sia, dato che il tempo massimo di incubazione del virus è di circa due settimane), dopodiché si è tornati rapidamente a una vita sostanzialmente normale, con danni molto minori anche per l’economia. In Italia, invece, nel momento di teorica “chiusura totale”, secondo una stima del quotidiano La Stampa lavoravano (e di conseguenza circolavano) legalmente ben 9,4 milioni di persone e funzionavano ancora servizi “essenziali” come le tabaccherie e i giardinieri (!). Eppure, il governo, vedendo che i contagi non ne volevano sapere di calare, se la prendeva (con la scandalosa complicità dei mass media) sempre e solo con quelle poche migliaia di persone che non rispettavano le regole (il cui comportamento, per quanto censurabile, aveva un’incidenza pratica pressoché nulla) anziché con le regole palesemente sbagliate e inefficaci che aveva imposto.

Era del tutto ovvio, infatti, che fare le cose a metà avrebbe ottenuto l’unico risultato di devastare l’economia senza eliminare il virus, come è purtroppo puntualmente accaduto. Altrettanto ovvio, tanto che l’avevo previsto nel video che avevo postato l’8 marzo sulla mia pagina Facebook (www.facebook.com/PaoloMussoAutore), era anche che proprio questa sarebbe stata, purtroppo, la sciagurata scelta del nostro governo, dato che quello di decidere senza decidere è un inveterato vizio italico. Meno ovvio, invece, era che questa volta anche gli altri governi occidentali, che normalmente ci criticano proprio per la nostra cronica incapacità di decidere, ci sarebbero venuti dietro, trasformandoci così nei classici “ciechi che guidano altri ciechi” di evangelica memoria: infatti, come è sotto gli occhi di tutti, lo pseudo-lockdown all’italiana è catastroficamente fallito ovunque sia stato applicato e non è quindi ragionevole sperare che possa ottenere effetti migliori in futuro.

Tra l’altro, non dobbiamo dimenticare che nella prima fase, dal 9 al 21 marzo, i contagi sono costantemente saliti fino al picco di 6557, poi, dopo essere scesi di circa il 30% in pochi giorni, sono rimasti a oscillare tra i 3 e i 4 mila al giorno per quasi un mese, dal 30 marzo al 24 aprile, con appena una lieve tendenza globale verso la discesa. Dopodiché, quasi improvvisamente e senza che venisse preso alcun nuovo provvedimento, è iniziato un brusco calo che nel giro di 3 settimane ha portato ai 451 casi del 18 maggio, giorno della riapertura completa, valore già molto vicino a quello che sarebbe stato il valore medio da allora fino a fine agosto, quando la curva ha ricominciato a salire. È quindi lecito ipotizzare (e forse anche qualcosa più che ipotizzare) che ciò sia stato dovuto principalmente all’arrivo del caldo, anche perché non solo da noi, ma un po’ in tutta Europa il crollo dei contagi si è verificato verso fine aprile e la ripresa verso fine agosto.

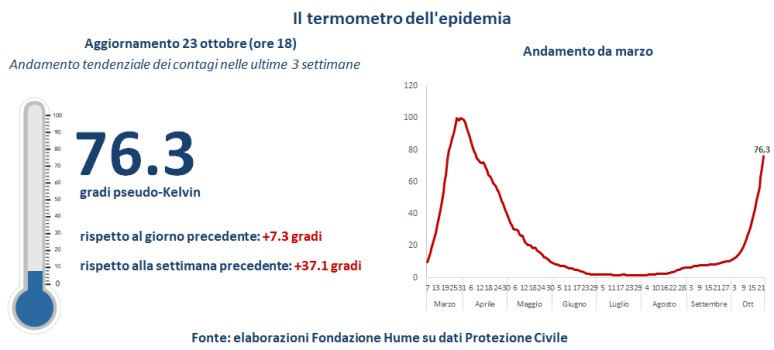

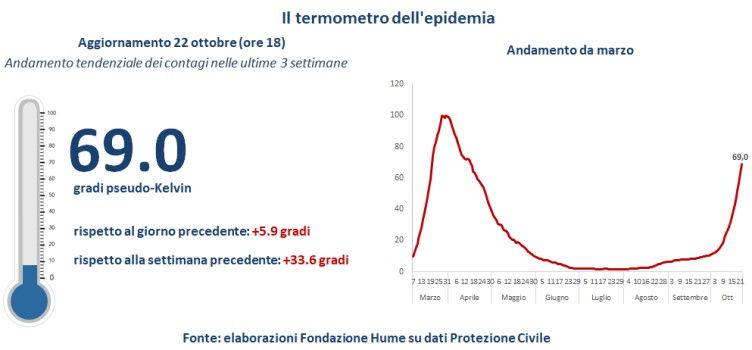

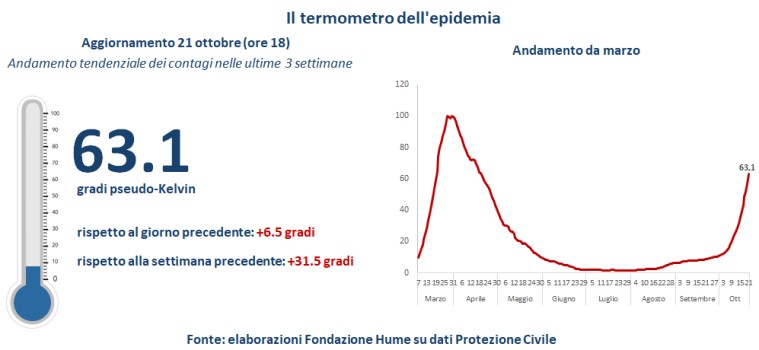

Considerando che ora, grazie al maggior numero di tamponi, stiamo scoprendo un maggior numero di contagi, all’incirca decuplo rispetto all’inizio dell’epidemia, perlopiù asintomatici, la situazione attuale sembra corrispondere più o meno a quella di inizio marzo. E visto che anche le misure preventive attualmente in vigore sono più o meno le stesse che hanno già fallito allora e che stanno fallendo di nuovo in tutta Europa, ciò significa che entro 2-3 settimane rischiamo di ritrovarci di nuovo con 3000 casi conclamati al giorno, cioè nella stessa situazione di metà marzo, anche se forse con un po’ meno morti, visto che almeno le cure sono davvero migliorate.

Così stando le cose, dobbiamo avere il coraggio e l’umiltà di ammettere che l’unico modo di uscirne è rottamare completamente l’immaginario “modello Italia”, che ha completamente fallito, e cominciare a imitare chi ha davvero risolto il problema, seguendo le 3 strategie di cui sopra, anche se in ordine inverso.

La prima cosa da fare, infatti, è diminuire drasticamente il numero dei contagi, perché in questa situazione il tracciamento dei contagi non servirebbe a nulla, come già spiegato, né servirebbe, per ovvie ragioni, la chiusura delle frontiere. E l’unica cosa che può ottenere questo effetto è un vero lockdown: dobbiamo chiudere tutto, ma davvero tutto, per un mese e dobbiamo farlo contemporaneamente in tutta Europa. Prima lo facciamo, prima torneremo alla normalità e meno ci costerà.

Una volta azzerato il contagio interno, bisognerà poi imporre la quarantena obbligatoria a chiunque entri in Europa, da qualunque paese provenga, in modo da impedire che il virus cacciato dalla porta rientri dalla finestra. Infine, bisognerà istituire un sistema di tracciamento efficiente e soprattutto obbligatorio, per bloccare sul nascere i focolai accesi dai contagiati che, sia pure in numero molto ridotto, inevitabilmente sfuggiranno alle maglie del lockdown e ai controlli alle frontiere (perché il sistema di controllo perfetto non esiste).

Se lo faremo, questo funzionerà: non si tratta di una previsione teorica, ma di un dato di fatto, perché ha già funzionato nei paesi di cui sopra, e non è neanche tanto complicato da attuare, sicuramente molto meno dello pseudo-lockdown che abbiamo sperimentato, con la sua pletora di regole confuse, contraddittorie e spesso inapplicabili. E, una volta rifatto ordine in casa nostra, potremo poi anche cercare di dare una mano a quei paesi in cui, per la loro situazione sociale, misure così drastiche sono impossibili e che pertanto dovranno convivere con il virus fino alla creazione di un vaccino. Ma per riuscirci occorrono due condizioni: che l’Europa dimostri finalmente di esistere e che i suoi leader dimostrino finalmente di saper guardare in faccia la realtà e di saper parlare in modo credibile ai loro popoli.

Purtroppo, difficilmente esse si realizzeranno. Ma dobbiamo provarci lo stesso, perché, se così non sarà, possiamo prepararci fin d’ora a piangere altri 35.000 morti.