Non ci resta che Draghi. Intervista a Luca Ricolfi

Lei ha preso l’iniziativa di lanciare un Manifesto di idee per affrontare la crisi. Quali gli errori principali del governo?

Nella nostra petizione (promossa dalla Fondazione Hume e da Lettera 150), di errori – ma sarebbe meglio chiamarli “omissioni catastrofiche” – ne indichiamo ben 10. A mio parere le omissioni più gravide di conseguenze sono tre: non avere messo i medici di base in condizione di visitare i malati Covid e di curare i paucisintomatici (è per questo che ora gli ospedali scoppiano); aver ignorato tutte le richieste di portare il numero di tamponi per abitante a livelli europei, e cestinato il piano del prof. Crisanti per arrivare a 3-400 mila al giorno; avere respinto le proposte del Comitato Tecnico-Scientifico sui mezzi pubblici (capienza al 50%).

Quali le soluzioni?

Le soluzioni semplicemente non esistono, perché l’infarto subito dall’Italia è irrecuperabile. Tutto quel che si può fare è provare a limitare i danni, ma questo richiederebbe una completa inversione di rotta, e quindi un’altra linea di comando.

Come sta andando la raccolta delle firme alla petizione?

Sorprendentemente bene. Pare che il tam-tam sta funzionando in modo eccellente: hanno aderito già più di 10 mila persone. A me ha fatto particolarmente piacere la firma di Carlo Calenda, che è uno dei pochissimi politici italiani con capacità gestionali.

Perché questa attenzione alle capacità gestionali?

Perché è questa la cosa che più è mancata in questi tragici 9 mesi: siamo governati da una casta di goffi affabulatori, privi di qualsiasi concretezza, e sostanzialmente ignari di come funziona la macchina della Pubblica Amministrazione. Alla mentalità giuridica sfugge il punto cruciale: un provvedimento è come una epistola, non basta imbucarla se poi il postino non la consegna.

Un governo che lei giudica inadeguato, poco attento ai dati?

Più che poco attento a dati, del tutto incapace di leggerli. Non ci vuole una mente superiore per capire i meccanismi di un’epidemia, ma un po’ di umiltà e di formazione scientifica è sicuramente necessaria, perché le leggi fondamentali di un’epidemia sono contro-intuitive. Se usi il senso comune, vai a sbattere.

Mi fa un esempio?

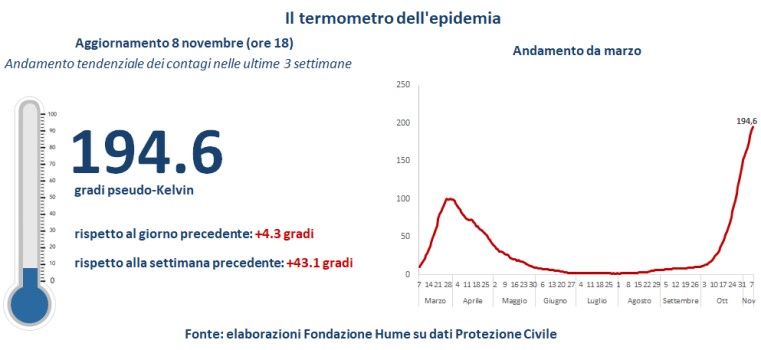

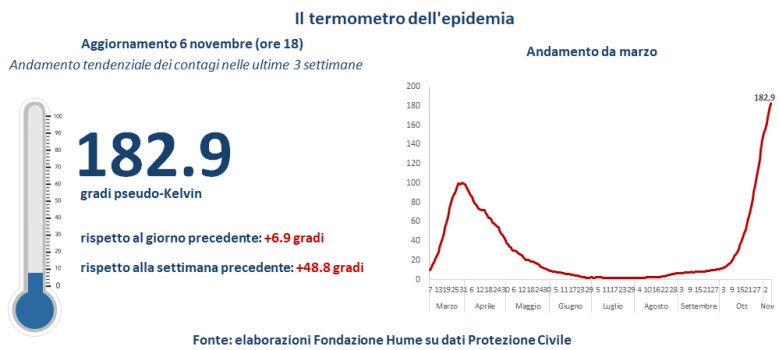

Quando l’epidemia rialza la testa, cosa di cui 3 settimane fa si sono accorti persino i politici, l’idea di stare a vedere come evolve la curva epidemica, prima di passare a un lockdown severo, pare a tutti di buon senso. In realtà è catastrofica per l’economia (oltreché per la salute), perché ogni settimana perduta comporta un allungamento della durata del futuro lockdown, che prima o poi si finirà per adottare. E’ un’ovvietà per matematici, fisici, ingegneri, statistici, ma i politici non riescono né a comprenderla né ad accettarla, perché il loro orizzonte è la settimana, e la loro bussola è il consenso a breve.

La cosa incredibile è che l’errore di ritardare il lockdown, già compiuto fra febbraio e marzo (quando Sala, Zingaretti e pure Salvini si battevano per la riapertura), è stato ripetuto tale e quale in queste settimane.

A ben pensarci è drammatico, ma non illogico. Conte ha sempre dichiarato “rifarei tutto”, ed è stato di parola: oggi ripete l’errore di ieri. Tale e quale.

Peccato che il risultato netto sarà: migliaia di morti in più, decine di miliardi di Pil in meno.

Lei accusa chi governa di [dare] scarso peso ai tecnici del Cts, troppo spesso inascoltato?

In realtà io penso che il Cts abbia due limiti per così dire costitutivi: i suoi membri sono manager e burocrati dell’establishment sanitario, non certo i migliori scienziati presenti nel campo della ricerca; non è un organismo indipendente, ma è una sorta di circolo di consiglieri del Principe, naturalmente inclini ad assecondare il Principe stesso.

Nonostante questi limiti strutturali, il Cts su alcune materie e su alcune decisioni ha avuto il coraggio di formulare proposte molto giuste: ad esempio, chiudere tempestivamente Nembro e Alzano, o dimezzare la capacità di carico dei mezzi pubblici. Il problema è che, arrivati al dunque, i suoi membri hanno assecondato e legittimato le scelte del Governo, con le drammatiche conseguenze che poi si sono viste: l’altezza della prima ondata, ma soprattutto della seconda, è dipesa anche dalla sordità del governo alle raccomandazioni del Comitato Tecnico-Scientifico.

Tra i vulnus più gravi, la commistione tra mondo sanitario e politica?

Sì, quella commistione non aiuta. Ma secondo me c’è anche tantissima incompetenza, superficialità e imprudenza in entrambi. Detto brutalmente: la commistione sanità-politica è sempre dannosa, ma lo diventa ancora di più se i tecnici sono timidi, e i politici non hanno né capacità gestionali, né competenze scientifiche.

Quali scenari prevede per il dopo crisi?

Scenario A (molto probabile). Conte continua a governare a colpi di dpcm, verso metà dicembre ci riapre un po’ per farci “trascorrere un Natale sereno”, nelle feste natalizie bagordiamo in famiglia e ci reinfettiamo, a gennaio-febbraio arriva la terza ondata. E via così: stop and go fino a che il generale estate (o il vaccino?) ci ridà un po’ di pace.

Scenario B (molto improbabile). Il presidente della Repubblica si rende conto che le dimensioni della catastrofe economico-sanitaria che sta travolgendo il Paese dipendono in misura non trascurabile dalle omissioni e dai ritardi del governo, telefona a Mario Draghi, e promuove la formazione di un esecutivo di salvezza nazionale. L’Italia, lentamente ma meno divisa, si incammina su un impervio sentiero di ricostruzione.

Stiamo derogando alla Costituzione, cedendo libertà personali. La crisi ci cambierà per sempre?

Vuole una risposta sincera? Non lo so. Tendo a pensare che, più che senza le nostre libertà, da tempo compromesse da un apparato burocratico soffocante, ci ritroveremo senza il nostro benessere. La “società signorile di massa”, che ho descritto nel mio ultimo libro, dopo il Covid non ci sarà più.

L’arroganza dei politici di sinistra è sempre stata nel suo mirino. Questo governo è arrogante, o è solo, come si dice, arrivato impreparato?

Non è “arrivato” impreparato. E’ strutturalmente impreparato perché (con le dovute eccezioni) i suoi membri non sono selezionati in base alla competenza ma in base alla fedeltà di partito. Una pratica che era già dannosa ieri, ma è divenuta dannosissima oggi che il livello culturale del ceto politico si è notevolmente abbassato, come del resto quello del resto della popolazione. Se combinate insieme, incompetenza e arroganza formano un cocktail esplosivo.

Arroganza e ignoranza dietro ai Dpcm che regolano le nostre vite. Qual è il profilo del premier Conte?

Conte non è arrogante. E’ solo un po’ vanesio, e tremendamente privo di senso della realtà. Se fosse una persona psicologicamente normale, non dico che sarebbe arrivato al punto di chiedere scusa, ma almeno avrebbe ammesso qualche errore. E noi avremmo guadagnato un minimo di serenità: se il capitano ammette che ha sbagliato la virata, abbiamo qualche speranza che alla prossima raffica di vento non faccia scuffiare l’imbarcazione.

In “Perché siamo antipatici” descriveva il senso di superiorità del centrosinistra. E’ ancora così?

Un po’ sì, come si vede dalla totale incapacità di gestire il problema dei migranti in modo non ideologico. Però tra la gente il sentimento verso l’establishment progressista mi pare cambiato: conosco poche persone orgogliose di votare per questa sinistra.

Ma questo governo, pur impreparato e inadeguato come dice, si tiene in piedi grazie alle posizioni estreme di Salvini e Meloni, che sono l’autentica assicurazione sulla vita dei giallorossi.

Distinguerei. Le posizioni di Salvini più che estreme sono rozze, schematiche, semplicistiche. Quelle di Giorgia Meloni sono molto più articolate, e non di rado tutt’altro che irragionevoli: è lei il centro del centro-destra. Però è vero, entrambi finiscono per tenere in piedi il governo.

Perché?

Per due motivi, a mio parere. Il primo è che il loro obiettivo primario non è salvare l’Italia ora e subito, ma è andare al voto, per salvarla dopo, quando comanderanno loro (una follia: quando ci lasceranno votare l’Italia sarà un campo di macerie, fatto di povertà e nuove diseguaglianze).

Il secondo motivo è che, sulla gestione dell’epidemia, la destra, pur facendo alcune proposte sensate, complessivamente ha dato un’immagine ancora più imprudente e “aperturista” di quella del governo. Oggi, fra le forze politiche, nessuna ha le carte pienamente in regola per criticare il governo. Meno che mai un centro-destra che, con il suo lider maximo, ha avuto sbandate “riduzioniste” indifendibili e imperdonabili. La verità è che, durante questi 9 mesi, in Italia un “partito della prudenza” non è mai esistito, e dunque non esiste oggi una forza politica che abbia tutte le carte in regola per criticare l’esecutivo.

La crisi economica e le incertezze spingono verso un consenso elettorale più conservatore, più reazionario?

Non userei queste categorie, perché l’Italia dei prossimi anni sarà completamente diversa. Saremo quasi tutti “reazionari”, perché tutti – ciascuno a modo proprio – finiremo per rimpiangere la “società signorile di massa” che il Covid ha sgretolato.

Lei teorizza l’affermazione della società parassita di massa, fondata sull’erogazione di sussidi. Non è che si possono moltiplicare i sussidi sine die…

Sì, i soldi finiranno. Anzi sono già finiti, con un extra-deficit che supera i 100 miliardi. Ma a un certo punto, più che l’Europa, saranno i mercati finanziari a presentare il conto.

So che lei se ne occupa con la Fondazione David Hume.

Sì, studiamo la vulnerabilità dei conti pubblici delle economie avanzate. E i nostri calcoli suggeriscono che, finito lo stato di eccezione del Covid, i tassi di interesse sui titoli pubblici potrebbero salire pericolosamente, con rischio di un default o di commissariamento dell’Italia.

L’Europa prima o poi si sveglierà e ci chiederà conto del debito, a fronte dell’insussistenza di riforme strutturali?

L’Europa non avrà bisogno di chiederci nulla, perché prima lo faranno i mercati.

Nello scenario nazionale si fatica a individuare una guida carismatica. C’è un problema di leadership politica?

Guardi, se io avessi il potere di scegliere un esecutivo non saprei indicarle un solo leader politico all’altezza, ossia competente & carismatico.

Insomma: non ci resta che Draghi. E glielo dice, a malincuore, uno che non ha mai amato i governi tecnici.

Intervista rilasciata il 6 novembre a “Il Riformista”, versione integrale