Dopo il successo dell’evento «Old and New trends in Mathematical Collaboration between Brazil and Italy» (https://sites.google.com/view/indamwrome25/homeAC), celebratosi a Roma dal 23 al 27 Giugno del 2025, durante il quale è stato siglato uno storico Memorandum of Understanding (MoU) tra il prestigioso “Istituto Nazionale di Matematica pura e Applicata” di Rio de Janeiro e l’Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” a Roma, ecco servito, quasi su un piatto d’argento, un altro esempio di come la matematica, questa temuta sconosciuta, possa fungere da potente veicolo di diplomazia scientifica.

Le notizie di rilievo, in tal senso, sono almeno due. La prima è che, dopo una pausa di circa due anni, la London Mathematical Society (LMS) ha rilanciato nel mese di Novembre del 2024 il già ampiamente collaudato programma Mentoring African Research in Mathematics (LMS-MARM). La seconda è che il 21 Luglio del 2025, presso l’Università di Lubumbashi, in Repubblica Democratica del Congo, è stata inaugurata la prima edizione delle Lezioni “Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci” per la formazione matematica dei giovani ricercatori, affiancate dai laboratori “Mustapha Milambo” per il consolidamento pratico della teoria (https://unilu.lms-marm-africa.org/).

Il filo che unisce le due notizie è che le predette lezioni, istituite in via permanente alla memoria dell’Ambasciatore d’Italia a Kinshasa Luca Attanasio, caduto il 22 febbraio 2021 in un attentato a Goma insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all’autista del convoglio ONU che li trasportava, Mustapha Milambo, si sono tenute proprio all’interno della prestigiosa cornice del programma LMS-MARM. Che funziona in maniera semplice ed efficace. Il consiglio direttivo, fino ad oggi guidato dal professor Frank Neumann dell’Università di Pavia, designa, all’inizio di ogni nuovo ciclo, quattro mentor allo scopo di affiancare nell’attività di ricerca matematica giovani studiosi affiliati ad altrettante università africane. L’incarico ha durata annuale ed è rinnovabile, previa valutazione positiva, per un ulteriore periodo di dodici mesi. Si tratta del termine entro il quale ci si attende un consolidamento di stabili collaborazioni scientifiche con le istituzioni africane coinvolte dal programma, quale indicatore misurabile della sostenibilità dell’intervento.

Attivo da circa vent’anni, il programma MARM ha già promosso, attraverso l’erogazione di appropriati contributi, collaborazioni con un ampio ventaglio di nazioni africane. Tra queste vale la pena di ricordarne alcune che figurano nella lista dei “paesi pilota”, come tali individuati dal Piano Mattei, quali il Marocco, l’Etiopia, la Repubblica del Congo, il Kenya, la Costa d’Avorio, la Tanzania, il Ghana e il Senegal. Il settimo ciclo, tutt’ora in corso, ha attuato collaborazioni con i dipartimenti di matematica dell’École Normale Superieur in Gabon, dell’Università di Makurdi in Nigeria, dell’Università di Dodona, in Tanzania e, per la prima volta, come anticipato, con quello dell’Università di Lubumbashi (UniLu), nella Repubblica Democratica del Congo, teatro del riuscitissimo esperimento di diplomazia scientifica ricordato in apertura, che si è svolto tra il 20 Luglio e il 1° Agosto. Le attività di addestramento alla ricerca, spalmate lungo l’arco di dieci giorni, hanno visto l’alternarsi di lezioni monografiche a sedute di problem solving. Quest’ultime sono culminate con il workshop «Aujord’hui on parle de Matématiques», realizzato nel contesto dei laboratori Mustapha Milambo, diretti dal professor Franck Kalala Mutombo, già autorevole direttore scientifico dell’African Institute for Mathematical Science, con sede in Senegal, e sostenuti dal direttore del dipartimento di Matematica, Professor Kumwimba Seya Didier. La peculiarità del workshop è consistita nell’affidare l’esposizione dei seminari esclusivamente ai giovani partecipanti, opportunità che questi ultimi hanno accolto con incontenibile e contagioso entusiasmo. Un ulteriore esempio, in aggiunta di altri che potrebbero farsi, sufficiente a destituire di fondamento ogni banale pregiudizio secondo cui l’attuazione in Africa di uno qualsiasi di questi progetti di cooperazione matematica, vuoi della London Mathematical Society o vuoi dell’Unione Matematica Internazionale, equivalga all’insegnamento di argomenti elementari ad un capitale umano per lo più inesperto.

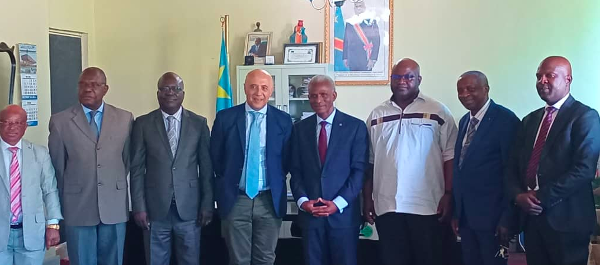

L’Ambasciatore Dino Sorrentino tra il Rettore Gilbert Kishiba Fitula (alla sua sinistra) e il Prorettore, Jean-Marie Dikanga Kazadi (alla sua destra). Alla sinistra del Rettore, Franck Kalala Mutombo.

La locandina dell’evento

Al contrario, la visita a Lubumbashi è stata, per chi scrive, un’esperienza di grandissimo valore non solo umano ma soprattutto scientifico. Una gradita sorpresa quella di incontrare studenti di talento e profondamente motivati, animati da una irresistibile sete di conoscenza matematica accompagnata anche da una grande padronanza delle buone maniere. A titolo esemplificativo, in ogni circostanza ufficiale, essi sono abituati a rivolgersi gli uni agli altri usando quelle formule di cortesia ormai così rare in Europa (dove ci si dà tutti del tu), come l’uso del Monsieur, del Madame o del pronome «vous(il “lei”). Se a tutto ciò si aggiunge una spruzzata di solida preparazione di base, per certi versi inattesa, non c’è da stupirsi che lezioni di durata programmata di novanta minuti si dilatassero fino a tre o quattro ore, mutandosi in discussioni vivaci, condotte con rigore e competenza ma anche con naturalezza e la stessa leggerezza e «amusement» con cui si sarebbe potuto parlare di calcio al bar dello sport. E’ vero che è più raro imbattersi, oggidì, in giovani così motivati negli atenei europei dotati di eccellenti infrastrutture, o è solo l’impressione di chi scrive? E se sì, perché?

Lasciando la risposta dell’interrogativo alla sensibilità e/o all’esperienza delle lettrici e dei lettori, è doveroso segnalare che le intense attività matematiche sviluppate nell’ateneo congolese sotto l’egida dell’LMS-MARM, si sono concluse con una importante cerimonia di chiusura, a cui tutta l’Università (e non solo l’area scientifica) è stata chiamata a partecipare. In una raccolta atmosfera di ufficialità, il Magnifico Rettore dell’Unilu, Gilbert Kishiba Fitula, alla presenza di Walter Noca, Console Onorario italiano a Lubumbashi, ha solennemente comunicato la decisione delle autorità accademiche di intitolare un’aula dell’UniLu (che nel 2025 ha celebrato il settantesimo anniversario dalla fondazione) alla memoria dell’Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere Iacovacci. Eleggendola, nel contempo, quale teatro delle future prossime edizioni delle lezioni ad essi intitolate.

Tale determinazione costituisce un importante tributo alla cultura diplomatica italiana per l’ottenimento del quale hanno concorso una molteplicità di attori e circostanze. Da una parte l’inesauribile energia del professor Kalala Mutombo, coadiuvato dal direttore del dipartimento, professor Didier, con il sostegno di tutte le componenti accademiche dell’UniLu, non solo del Rettore, ma anche anche del Prorettore Jean-Marie Dikanga Kazadi e del Preside della Facoltà di Scienze Assumani Salimini. Dall’altra l’appoggio convinto del Consolato Onorario a Lubumbashi, che ha permesso il raggiungimento di un risultato che, comunque, non sarebbe stato possibile senza il cruciale e generoso appoggio delll’Ambasciatore d’Italia a Kinshasa, Dino Sorrentino. Egli ha infatti monitorato e sostenuto l’iniziativa sin dalle fasi iniziali, autorizzandone fin da subito il patrocinio da parte dell’Ambasciata. E non sono i soli importanti attori che hanno concorso alla realizzazione della magica atmosfera umana e scientifica delle lezioni “Attanasio e Iacovacci”: oltre alla LMS, non si può non menzionare un ruolo da protagonista da parte dell’International Mathematics Master (IMM), con sede a Trieste, da anni impegnata con programmi di educazione matematica in Africa e il supporto della Casa degli Italiani, presieduta dalla Signora Romy Muhemedi Kasongo.

Questi i fatti del progetto LMS-MARM a Lubumbashi. Una domanda sorge però spontanea. Perché? Più precisamente: la matematica può davvero contribuire allo sviluppo economico e sociale del continente africano? In che modo?

Cominciamo col dire che sarebbe impreciso riferirsi alle nazioni africane come a paesi in via di sviluppo piuttosto che pensarle, invece, quali veri e propri laboratori di economie emergenti. Il punto è che l’Africa non è un continente povero, bensì una terra con tanti poveri. Il progresso economico o tecnologico delle sue nazioni più progredite, si pensi al Sudafrica, ma anche al Kenya, al Rwanda o al Senegal, convive con una miseria diffusa tra milioni di persone. Lodevoli sono le iniziative di numerose ONG o di ricche fondazioni filantropiche (tra cui spicca la Pupkewitz in Namibia e la AMKA, con sede a Roma, nella Repubblica Democratica del Congo), la maggior parte delle quali opera a mo’ di pronto soccorso, per far fronte alle prime e più urgenti necessità. Fornendo cibo o acqua, per esempio, a popolazioni residenti in aree in cui il loro approvvigionamento è particolarmente difficile e/o in porzioni di territorio neppure raggiunte dalla rete elettrica. In cui, insomma, manca davvero tutto. Molte delle azioni messe in campo, tutte lodevoli senza eccezioni, sono spesso di natura una tantum, con poche ragionevoli prospettive di innescare un cambiamento strutturale. Si tratta, insomma, di piccole e poche gocce in un oceano di necessità, che possono persino far fronte a situazioni urgenti di sopravvivenza ma non delineano alcuna visione di futuro sostenibile.

A questo punto, la risposta alla domanda, perché?, non è difficile. E non può che rievocare l’iconica figura del già menzionato Luca Attanasio che, concedendo un’intervista al termine di una delle sue visite presso la Fondazione Amore e Libertà a Kinshasa, affermò: «La comunità sta accompagnando in una zona poverissima della società, delle persone che chiedono una cosa importante, chiedono di poter avere una formazione». Per Attanasio, insomma, la formazione è la chiave per combattere la povertà in modo strutturale. Unica via, se una ce n’è, per offrire, soprattutto ai giovani, l’opportunità di poter plasmare il proprio futuro. Un processo lento, questo, che può richiedere anche varie decine di anni, ma il cui sentiero va intrapreso subito, senza indugi, con pazienza e determinazione, poiché i grandi cambiamenti richiedono tempi significativamente lunghi. Proprio come la crescita dell’essere umano che, nei primi anni di vita, senza la protezione dei genitori, è in balia delle forze della natura e diventa adulto solo in prossimità dei vent’anni. L’esperienza della storia e la storia dell’esperienza suggeriscono che la crescita di una società, di una comunità di individui, anche in termini di coscienza e di autodeterminazione collettiva, non può esimersi dall’obbedire a simili principi di lenta gradualità.

Una volta, però, che si sia stipulato, seguendo Attanasio, di attribuire alla formazione un ruolo decisivo per la lotta alla povertà e alle disuguaglianze, perché la più urgente sarebbe quella matematica? Per quale ragione si dovrebbe investire nella ricerca in una disciplina (la cui natura è ignota ai più) l’importanza della quale potrebbe apparire risibile se paragonata alla fisica, all’ingegneria, alla medicina o, per dirla in modo ancora più brutale, alle scienze agrarie? La risposta, purtroppo, non è solo quella, ovvia, che la matematica è alla base di tutti i campi dello scibile, una frase che, per chi scrive, non ha neppure molto senso. Certo, il dubbio che il potenziamento della ricerca matematica possa somigliare ad una preoccupazione da “ricchi”, che non necessitano di cimentarsi con la lotta quotidiana per la sopravvivenza, sorge. E’ però vero il contrario. La supremazia strategica della matematica, rispetto ad altre pratiche scientifiche, è che essa è facilmente implementabile in economie poco sviluppate, con limitate, se non inesistenti, risorse finanziarie. Detta in modo più brutale, la matematica costa poco. E’ un kit di primo intervento, che non fornisce spaziose sale operatorie attrezzate a puntino (laboratori di fisica, chimica o ingegneria), bensì una cassetta del pronto soccorso, con rimedi semplici, non costosi ma la cui efficacia può essere risolutiva.

Tale intuizione di fondo è fatta propria anche dalle Nazioni Unite, soprattutto nell’enunciazione dei 17 Sustainable Development Goals. L’esortazione di base è quella di promuovere la cultura STEM nelle economie emergenti. STEM è l’acronimo di Science, Technology, Engineering e Mathematics. Mathematics è l’utima parola chiave dell’acronimo, quasi come se essa non dovesse essere inclusa nella Science della sua prima lettera. La ragione è, tuttavia, che se occorrono capitali e finanziamenti per attuare programmi tecnologico/ingegneristico di primo livello, per la matematica basta poco. Una lavagna, dei fogli di carta, voglia di pensare. Una connessione internet, forse, ma è praticamente tutto. In cambio di cosa?

Diciamola tutta, allora. Il nostro PC, così come lo conosciamo, è il risultato dei primi studi puramente teorici, di natura puramente teorica, di teoria della computabilità ideata dal matematico Turing, il medesimo che scongiurò l’attacco aereo nazista su Londra. Si obietterà che siamo già nell’era dei supercalcolatori quantistici, i quali rivoluzioneranno, come già hanno cominciato a fare, il nostro modo di interfacciarci con la macchina. Scopriremmo, però, che il «quantum computing» è anch’essa una teoria matematica puramente teorica. Cioè. Alla portata di tutte le menti brillanti, indipendentemente dal censo e, quindi, anche di quelle delle società più povere, purché le si sappia riconoscere ed orientare. Stesso discorso vale per le scienze dei Big Data, delle reti neurali, persino dell’intelligenza artificiale (ecco un link per il lettore scettico: https://arxiv.org/abs/2501.10465), dell’apprendimento automatico. Invero, tutti gli ultimi ritrovati della tecnologia nascono da ricerche di matematica pura. In altri termini, il potenziamento della ricerca matematica, nel quand’anche debole tessuto educativo delle economie emergenti, è in grado di allargare drammaticamente la platea dei detentori di know-how tecnologico, rendendosi potenzialmente interessanti per imprese straniere che si disporranno a collaborare alla pari, fornendo capitali per realizzare infrastrutture progettate e/o gestite con competenza da energie intellettuali locali. La matematica, insomma è, questa è la tesi, il software necessario per lo sviluppo dell’hardware tecnologico. Attenzione, non la si vuole spacciare come un magico toccasana, un sostituto delle infrastrutture tecnologiche necessarie a sviluppare tutte le predette pratiche. Si può addestrare, e di fatto ciò è già in essere in varie nazioni, come Kenya e Sudafrica, per esempio, un capitale umano all’uso di tali strumenti pur senza che questo disponga di una specifica competenza matematica o pur, esagerando, essendo totalmente ignaro di essa. Tuttavia, ciò condannerebbe le società beneficiarie di tali tecnologie ad un ruolo di subalternità poiché, se l’implementazione dell’esistente può prescindere da una consapevolezza matematica, la sua innovazione solo sarebbe possibile attraverso la diffusione di una sostanziosa cultura matematica. Ed è ciò che costituisce il principio ispiratore dell’importante African Institute of Mathematical Science che possiede centri in Sudafrica, Senegal, Ghana, Rwanda e Camerun, e promuove master e ricerca in matematica applicata nella certezza che sia il primo immediato cammino per l’ammodernamento delle giovani società africane.

Ultimo, ma non meno importante, aspetto da mettere in evidenza è che, sebbene la Repubblica Democratica del Congo non figuri (ancora) nella lista dei Paesi Pilota del Piano Mattei, la Regione Piemonte ha incoraggiato l’esposizione del proprio brand per le lezioni “Attanasio e Iacovacci”, per tramite dell’Assessore alla Cooperazione Maurizio Marrone, che nelle stesse ha ravvisato una indubitabile aderenza ai principi ispiratori del Piano Mattei, il quale pone l’istruzione e la formazione tra le sue sei direttrici fondamentali di intervento, al fine di favorire uno sviluppo sostenibile e «non predatorio» nel continente africano (si veda per esempio https://www.mur.gov.it/it/piano-mattei-ricerca-e-alta-formazione).

Le Lezioni “Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci” sono dunque un esempio pilota di come rendere operativo il Piano dal basso. Progettando e implementando una proposta formativa concreta in grado di valorizzare capacità locali per mezzo del perfezionamento dei giovani ricercatori. Il supporto morale dell’Ambasciata d’Italia, visibile attraverso il ricordato patrocino e la sua presenza più che simbolica, si allinea pienamente alle linee guida del Piano, che contempla il coinvolgimento di rappresentanze diplomatiche come parte attiva del “Sistema-Paese” italiano. I Laboratori Mustapha Milambo, pensati per addestrare alla pratica delle nozioni apprese, per incoraggiare approfondimenti e per promuovere seminari organizzati e tenuti da giovani potenziali ricercatori, come nel già ricordato “Aujourd’hui on parle de mathématiques”, ha dato voce e visibilità alle riflessioni e il talento dei giovani partecipanti, incarnando il tipo di formazione integrata, interattiva e accademicamente robusta che il Piano Mattei prevede per promuovere uno sviluppo locale concreto, replicabile e sostenibile.

Per questo le lezioni Attanasio e Iacovacci, coi Laboratori Milambo, sono state non solo un importante esperimento scientifico didattico, ma anche un esempio di come i piani, che possono essere condivisi o meno, criticati o migliorati, non vedranno mai alcuna attuazione se non si prova ad impegnarsi, al di là delle sfumature di vedute, a farli funzionare così, in prima persona, anche in piccole realtà e con piccoli passi. Come a Lubumbashi, banco di prova e teatro di applicazione sperimentale dei principi del Piano, senza che essa sia città di un Paese Pilota. Sulla carta.

Letterio Gatto

docente di Algebra Lineare e Geometria

Politecnico di Torino