Niente luna di miele tra elettorato e destra vincente

Cos’è la luna di miele politico-elettorale? Lo sappiamo: è quel periodo post-voto, di lunghezza variabile, in cui l’elettorato di un certo paese tende a premiare il partito, la coalizione, il candidato che ha appena vinto le elezioni, facendo progressivamente lievitare il livello di fiducia nel governo uscente. Così, nelle settimane successive alla consultazione legislativa, si assiste spesso al cosiddetto “bandwagon effect”, la tendenza cioè ad appoggiare il partito vincente e, talvolta, addirittura a riscrivere la propria storia elettorale, ristrutturando ilproprio ricordo di voto in favore di chi ha vinto le elezioni.

Un fenomeno che capita frequentemente, soprattutto nei paesi di tradizione cattolica, a causa della rilevanza della comunità, del senso di appartenenza collettivo, ma anche in quelli di tradizione protestante, sia pur in misura minore. Quando vinse Obama negli Usa 2008, ad esempio, un sondaggio effettuato un mese dopo la sua elezione mostrava come il vantaggio del presidente uscente sul suo sfidante McCain si era incrementato di 6-7 punti percentuali, rispetto al voto presidenziale (da 7% a 14%). Da noi Silvio Berlusconigiunse ad un livello di popolarità prossima al 60% nei mesi successivi alla sua vittoria elettorale contro Veltroni, sempre nel 2008, quasi venti punti oltre la quota di voti che ottenne la sua coalizione alle elezioni politiche.

La domanda che ci poniamo oggi, in riferimento al nuovo governo uscito dalle urne tre mesi orsono, è dunque ovvia: sta accadendo anche per Giorgia Meloni e il suo esecutivo, per Fratelli d’Italia e la coalizione di centro-destra (o, se si preferisce, di destra-centro) questo incremento di fiducia, questa apertura di credito chiamata appunto luna di miele?

Ci sono due aspetti da considerare, nell’analizzare questa situazione, due aspetti che a volte viaggiano nella medesima direzione, ma che a volte non risultano del tutto correlati: il primo è, come ho detto, il livello di approvazione nell’operato del governo e del suo capo; il secondo è l’orientamento di voto a favore della coalizione o del partito di governo.

Per quanto riguarda il primo punto, è indubbio che sia Giorgia Meloni che il suo esecutivo abbiano goduto in questo periodo di un deciso incremento di fiducia, con giudizi positivi che superano di una decina di punti quelli negativi. In particolare, il gradimento per la leader di Fratelli d’Italia è passato dal 40% circa durante il periodo elettorale all’attuale 55%, grazie in particolare all’ulteriore miglioramento dei giudizi provenientidall’elettorato di centro-destra.

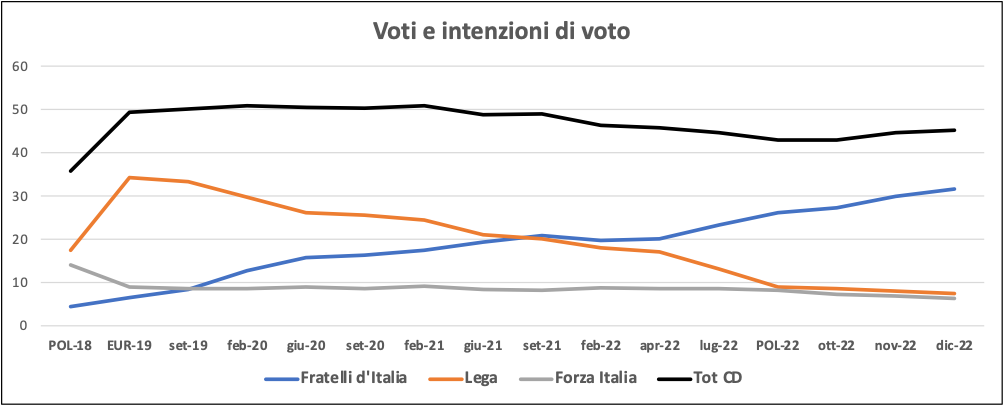

E proprio quest’ultimo è in realtà l’elemento rilevante che ci permette di descrivere più compiutamente anche il secondo aspetto, vale a dire l’orientamento di voto, che vede certo in ulteriore crescita la principale componente della coalizione governativa, cioè Fratelli d’Italia, ma è una crescita legata al passaggio di voto proveniente dagli altri partner della coalizione stessa, Lega e Forza Italia. Non si verifica dunque unsignificativo incremento di consensi per l’area di governo, ma solamente una sorta di ridistribuzione in favore della maggiore forza politica. Fratelli d’Italia passa dal 26% delle politiche all’attuale 30-31%, a scapito appunto, in prevalenza, degli altri partner dell’attuale esecutivo (si veda il grafico).

Per poter parlare di “luna di miele” deve verificarsi almeno una di queste condizioni: un significativo passaggio di voti (virtuali, ovviamente) prevenienti da altre aree elettorali e/o un chiaro appeal del governo all’interno della fascia di elettorato meno interessato alla politica (astensionisti o indecisi). Nessuna di queste due situazioni sembra essere presente in queste settimane: le defezioni tra le forze politiche di opposizione(Pd, M5s o Terzo Polo) in favore del governo sono molto limitate, nell’ordine di un paio di punti percentuali complessivi; i giudizi favorevoli al governo da parte dei recenti astensionisti appaiono decisamente minoritari, al contrario di quanto accadeva durante il governo Draghi.

Dunque, è certamente vero che Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni possono oggi contare su una maggioranza sia parlamentare che elettorale decisamente solida, benché non riescano a far presa sulla cosiddetta “area grigia” (indecisi e astensionisti), ma questa situazione appare largamente favorita dalla presenza di una opposizione sempre più incapace di esercitare un ruolo di possibile alternativa.