E se il Covid-19 fosse già dilagato anche al Sud?

Pubblichiamo qui i risultati di una analisi statistica sulla mortalità effettiva da Covid-19.

Seguono parti dell’articolo con cui i risultati sono stati presentati sul “Messaggero” dell’8 aprile 2020.

L’analisi statistica

La base di dati è costituita da 1084 comuni selezionati dall’Istat sia in funzione della disponibilità di informazioni aggiornate, sia in base alla circostanza che il tasso di mortalità delle prime 3 settimane del mese di marzo del 2020 risultasse significativamente diverso da quello del corrispondente periodo del 2019.

Per i medesimi comuni l’Istat fornisce:

a) il numero di morti dall’1 al 21 marzo 2019 (x0);

b) il numero di morti dall’1 al 21 marzo del 2020 (x1);

c) il numero di morti nell’intero mese di marzo del 2019 (x2).

Oltre a questa fonte sono stati usati i dati ufficiali della Protezione Civile sul numero di decessi da Covid-19 nell’intero mese di marzo del 2020 (y).

I comuni sono stati ricondotti alle Regioni e Province autonome di cui fanno parte, e per ciascuna di queste 21 unità (19 Regioni e 2 Province) sono stati riportati le variabili x0, x1, x2, y, più la numerosità della popolazione (dati 2019).

Dai calcoli successivi sono state eliminate 4 unità territoriali (Valle d’Aosta, Molise, Basilicata, Bolzano) che presentavano problemi di insufficiente numerosità dei casi e/o di disponibilità dei dati. Le 17 unità territoriali superstiti coprono comunque il 97.5% della popolazione totale.

Il procedimento seguito per la stima può essere descritto in 4 passi:

1) calcolo, per ogni unità territoriale, del tasso di crescita della mortalità: r = (x1-x0)/x0

2) stima della mortalità aggiuntiva (z): z = x2 r

3) confronto con la mortalità ufficiale da Covid: y-z

4) calcolo dei tassi di mortalità ufficiali (dati Protezione Civile) e stimati (dati Istat) in rapporto alla popolazione (casi per 100 mila abitanti).

Il calcolo dei tassi di mortalità ufficiali (Protezione Civile) ed effettivi (stime con i dati Istat) è stato effettuato sia per la popolazione generale (17 unità territoriali), sia per le tre zone seguenti, individuate in base alla mortalità quale risulta dai dati della Protezione Civile:

– zona rossa: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche;

– zona verde: Sud incluso il Lazio;

– zona gialla: restanti regioni e province (Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, provincia di Trento).

Per la popolazione generale e per ogni zona, oltre al tasso di mortalità per 100 mila abitanti, si è calcolato anche un moltiplicatore, che indica di quanto occorre moltiplicare il tasso di mortalità ufficiale per aver una stima del tasso di mortalità effettivo.

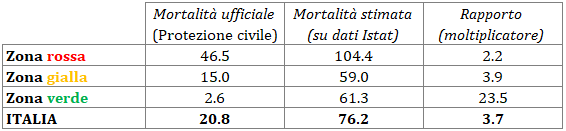

Ed ecco i le stime dei tassi di mortalità per 100 mila abitanti (mese di marzo):

Fonti: Istat, Protezione Civile

E’ verosimile che, a causa della non rappresentatività del campione Istat, i moltiplicatori effettivi siano un po’ più bassi di quelli stimati. E’ invece alquanto improbabile che, con la totalità dei comuni o con un campione di comuni rappresentativo, i moltiplicatori delle varie zone del paese risulterebbero simili fra loro.

Discussione

E’ una congettura. Solo una congettura. E speriamo pure che sia sbagliata. Però è troppi giorni che giro e rigiro i dati Istat sulla mortalità nei comuni italiani, e non riesco a scacciare il dubbio. Quindi eccomi qua, provo a raccontare quel che viene fuori.

Una decina di giorni fa l’Istat ha reso pubblici dei dati sull’andamento della mortalità in due periodi comparabili, ossia le prime 3 settimane di marzo 2019 e le prime 3 settimane di marzo 2020. I dati non riguardano tutti i comuni, ma solo una parte (di qui il tono dubitativo del mio discorso) di quelli in cui vi sono stati scostamenti apprezzabili fra la mortalità di quest’anno e quella dell’anno scorso. Ebbene, in molti comuni è successo quel che per la prima volta venne denunciato dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori qualche settimana fa, ovvero: i morti in eccesso rispetto all’anno scorso, sono molto più numerosi dei morti ufficiali per Covid-19 comunicati dalla Protezione Civile. E poiché non sembrano esserci spiegazioni plausibili per questo eccesso di mortalità, che non si è verificato solo a Bergamo ma in numerosi altri comuni, pare inevitabile concludere che i morti effettivi per Covid-19 siano molti di più di quelli ufficiali.

Su questa conclusione vi è sostanziale accordo fra quanti (studiosi e non) hanno nei giorni scorsi provato a maneggiare i dati della mortalità. Il dubbio è solo se i morti effettivi siano 2, 3 o 4 volte di più dei morti accertati. Sembra che il moltiplicatore sia circa 3, ma il fatto che il campione Istat non includa tutti i comuni, bensì solo comuni con scostamenti anomali della mortalità non può che indurre alla prudenza.

Fin qui tutto (relativamente) chiaro. Se però andiamo un po’ più a fondo, e ci prendiamo la briga di distinguere fra le varie zone del Paese, ecco che ci si presenta un dato scioccante: contrariamente a quanto siamo portati a pensare basandoci sulle morti ufficiali per Covid-19, il Mezzogiorno non risulta affatto un’isola felice, relativamente preservata dal virus, ma ha numeri paragonabili a quelli del resto dell’Italia.

Che cos vuol dire “paragonabili”?

Vediamo. Secondo la Protezione Civile il numero di morti da Covid-19 per 100 mila abitanti è 46.5 nelle regioni della zona rossa (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche), 2.6 nelle regioni del Sud (incluso il Lazio), 15.0 nel resto d’Italia. Dunque al Sud la mortalità da Covid-19 è quasi 20 volte più bassa che nella zona rossa, un ovvio motivo di conforto per chi vive nelle regioni relativamente preservate. Ma se, anziché usare i dati dei morti ufficiali, usiamo gli eccessi di mortalità desumibili dai dati Istat, i numeri cambiano completamente: le morti attribuibili al Covid-19 sono 104 ogni 100 mila abitanti nella zona rossa, e sono ben 61 su 100 mila abitanti nel Sud. Dunque sono un po’ di più della metà, non un ventesimo.

Possiamo anche metterla così. Se prendiamo per buone le stime desumibili dai dati Istat, dobbiamo concludere che nelle regioni della zona rossa si sono attribuiti al Covid 45 casi contro 100 effettivi, mentre al Sud se ne sono riconosciuti meno di 5 su 100. Detto ancora più crudamente: se vuoi sapere quanti sono i decessi effettivi per Coronavirus, ti basta moltiplicare per 2 se sei in una regione della zona rossa, ma devi moltiplicare almeno per 20 se sei in una regione del Mezzogiorno. In breve e in conclusione: per avere il numero effettivo dei morti non ci occorre solo un moltiplicatore (più o meno prossimo a 3), ma ne dobbiamo usare più di uno, molto diversi da un territorio all’altro.

Senza dilungarmi in precisazioni e distinguo (per cui rimando alle informazioni contenute nella sezione inziale), mi limito a due considerazioni, una tecnica e una di sostanza.

La considerazione tecnica è che è molto difficile ipotizzare che l’enorme sotto-diagnosi dei casi di Covid-19 al Sud sia interamente, o in gran parte, dovuta alla non rappresentatività del campione di comuni fornito dall’ Istat. E’ verosimile che con un campione di comuni rappresentativo l’entità della sotto-diagnosi possa attenuarsi, ma è quanto mai implausibile supporre che le differenze territoriali emerse fin qui miracolosamente scompaiano o diventino trascurabili.

La considerazione di sostanza è che, ove si confermasse che la sotto-diagnosi al Sud (ma anche in alcune zone del Nord) è enorme, tipo 9 casi dimenticati su 10, occorrerebbe capire come ciò sia stato possibile. L’unico indizio che sono riuscito a trovare è che l’entità della sotto-diagnosi è fortemente correlata con il sottodimensionamento dei posti letto, come se la percentuale di casi Covid-19 individuati e correttamente classificati fosse in qualche modo connessa alla forza e all’ampiezza della rete ospedaliera.

Resta un’ultima osservazione, forse la più rilevante: se il Covid-19 è diffuso in modo comparabile in tutte le aree del Paese, non sarà facile pianificare una ripartenza per grandi blocchi, con le zone “verdi” del Sud che riaprono molto prima delle zone “rosse” del centro-nord. Anche perché, se – a questo punto dell’epidemia – i punti di partenza sono molto più ravvicinati di quanto finora si è supposto, non è affatto detto che la meta dei contagi-zero sia raggiunta prima da una metà del Paese e dopo dall’altra. La gara per arrivare primi in zona contagi-zero è aperta, e ogni Regione, ogni Provincia, ogni Comune dovrà giocare fino in fondo le proprie carte.