“Il Governo sbaglia. Così fa abbassare la guardia ai vaccinati”. Intervista a Luca Ricolfi

Professor Luca Ricolfi, in un intervento su Repubblica la settimana scorsa ha detto chiaramente che il vaccino serve, ma da solo non basta. Lo ha sostenuto prima che venissero diffusi i primi studi in pre-print da parte delle autorità sanitarie sudafricane sull’andamento della variante Omicron, che confermerebbero una maggiore velocità di contagio. È ancora più preoccupato rispetto a 7 giorni fa?

Sì, perché seguo l’andamento dell’epidemia in Africa, e lì emerge una cosa terrificante: nei paesi in cui la variante Omicron ha già preso piede, il valore di Rt, che è già molto pericoloso quando raggiunge 1,4 o 1,5, sta viaggiando a valori vicini a 2 o 3. Un valore di Rt pari a 3 significa triplicazione dei casi in meno di una settimana, decuplicazione in 2 settimane, centuplicazione in un mese. Ma anche un valore di Rt pari a 2 non scherza: significa decuplicazione dei casi in 3 settimane. Per quel poco che si riesce a ricavare dai database dei sequenziamenti, Omicron è già piuttosto diffusa in Spagna e Francia, dove infatti Rt galoppa vicino a 1,5.

E in Italia?

In Italia ci vien detto che abbiamo poche decine di casi, ma ovviamente dipende dai pochi sequenziamenti. Secondo le ultime rilevazioni, il peso di Omicron è dell’1%, il che, su 500mila tamponi, fa 5mila casi.

La velocità di propagazione di Omicron però non è tutto. I virologi insegnano che la funzione principale dei vaccini è quella di proteggerci dalle ospedalizzazioni. Tutto sommato infettarsi e avere sintomi nulli o lievi non è un problema. Non crede?

Sì, a certe condizioni. Tutto dipende da due parametri, che nessuno conosce con precisione. Il primo è l’impatto della variante Omicron sul numero dei casi, il secondo è l’efficacia dei vaccini su di essa. Può darsi che i vaccini siano altrettanto efficaci che sulla Delta, e persino che la Omicron dia sintomi meno severi. Ma che succede se, a causa della sua facilità di trasmissione, il numero di infetti decuplica? Attualmente abbiamo 800 ricoverati in terapia intensiva, 8000 non potremmo in nessun modo sostenerli.

Quindi secondo lei non siamo ancora fuori dalla pandemia ma anzi dobbiamo continuare a stare attenti. Il Governo quindi sta sbagliando a lanciare un messaggio ottimista?

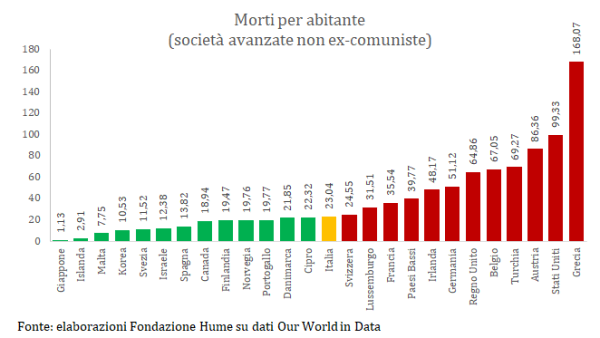

È un errore madornale. Oggi è difficile stabilire se siano più pericolosi i non vaccinati o i vaccinati. I non vaccinati contagiano di più e si ammalano di più, ma hanno il vantaggio di essere pochi. I vaccinati contagiano di meno, ma sono tanti (circa il triplo dei non vaccinati), e non di rado si credono invulnerabili. Il messaggio “sei stato bravo, hai avuto senso civico, ti premio lasciandoti fare quasi tutto quel che vuoi” sta determinando effetti catastrofici. La gente abbassa la guardia proprio perché è vaccinata. E fa malissimo, perché – stanti i ritardi del Governo nella campagna per la terza dose – la maggior parte dei vaccinati è ben poco protetta rispetto al rischio di infezione. Il dato cruciale di questa fase è l’illusione vaccinale, alimentata dalle autorità politiche e sanitarie: è da giugno che sappiamo che la copertura rispetto all’infezione dura solo 4-5 mesi, eppure il green pass ne dura ancora 12, e ne durerà ancora 9 dopo il 15 dicembre (nel frattempo, paradosso dei paradossi, i soggetti positivi possono girare con un green pass valido, perché al Ministero non hanno ancora trovato un modo di bloccarne la validità). È difficile dare dei numeri incontrovertibili ma, da stime che ho effettuato su dati americani, a me risulta che almeno metà dei contagi sono dovuti a interazioni vaccinato-vaccinato. Vaccinare va benissimo, ma pensare che basti significa non aver capito come funziona questa epidemia.

Lei dice che vaccinare è condizione necessaria, ma non sufficiente. Quali sono le ulteriori misure che dovrebbero essere prese per passare dal necessario al sufficiente?

Una misura ovvia, incredibilmente messa da parte, è il tracciamento elettronico, ovviamente con una App meno problematica di Immuni. Ma la via maestra è il controllo della qualità dell’aria.

Con quali strumenti?

Con i sensori della CO2 (anidride carbonica), i filtri di purificazione dell’aria e, ancor meglio, con la Ventilazione meccanica controllata (Vmc). Tutte soluzioni fin qui completamente ignorate, non saprei dire perché. Forse perché hanno un costo economico ed organizzativo non indifferente. Forse semplicemente perché, incredibilmente, ingegneri, chimici, fisici e statistici (il mio mestiere) sono stati esclusi dalla gestione dell’epidemia. I nostri modelli matematici dicevano chiaramente che, senza misure specifiche di contenimento, la stagione fredda e il passaggio alla vita al chiuso avrebbero triplicato o quadruplicato il numero dei casi, facendo così saltare il tracciamento.

La ventilazione dei luoghi chiusi è misura che esplicherà gli effetti nel medio periodo. A breve invece, in vista dell’inverno, che fare?

Nel breve periodo non si può fare quasi nulla, salvo mandare segnali di prudenza chiari, o con degli spot o con un messaggio del Presidente del Consiglio a reti unificate. Ad esempio dicendo che le interazioni negli ambienti chiusi sono molto pericolose anche per i vaccinati, e che sui mezzi pubblici tutti devono vigilare sull’uso delle mascherine. Possibilmente FFP2, e mai con il naso scoperto. Senso civico non è solo vaccinarsi, ma anche invitare gli altri al rispetto delle regole.

Il Governo però mi sembra andare in altra direzione, punta tutto sui vaccini. Punta ad allargare ancora la platea dei vaccinati nonché arrivare nel più breve tempo possibile a estendere la terza dose a tutti quelli che ne hanno diritto ovvero chi ha scavallato i 5 mesi dalla seconda iniezione. Neanche la terza dose ci basta per proteggerci?

Io spero che basti, almeno per qualche mese. Ma c’è un indizio che suggerisce che potrebbe non bastare.

Quale indizio?

L’andamento dell’epidemia in Israele, il paese che ha vaccinato di più ed è più avanti con la terza dose. Il 22 novembre in Israele il valore di Rt ha attraversato la soglia critica di 1, e da allora è sempre rimasto al di sopra. Ora è intorno a 1,2, più o meno come qui da noi in Italia. Può anche darsi che Israele sia semplicemente vittima della sua demografia, ossia dell’altissimo numero di bambini, ragazzi e giovani, vaccinabili e non vaccinabili. Tuttavia non possiamo escludere una eventualità più inquietante: e cioè che, con la variante Omicron, anche una vaccinazione (quasi) totale non sia sufficiente a fermare la diffusione del contagio. Ma la difficoltà di Israele di riportare sotto controllo l’epidemia non è l’unica fonte di preoccupazione. Prendiamo il Portogallo, la Spagna, e gli altri 4-5 paesi che hanno vaccinato quasi tutti. Come mai, nonostante il successo della campagna vaccinale, anche in essi il valore di Rt è abbondantemente sopra 1? La mia risposta è che, pur dando un apporto modesto all’occupazione degli ospedali, i vaccinati stanno contribuendo a riaccendere l’epidemia. E le misure premiali nei loro confronti, come il Green Pass e il Super Green Pass, non fanno che gettare benzina sul fuoco.

Non crede che le sue preoccupazioni possano essere strumentalizzate dalla ridotta dei No Vax?

Ma certo, tutto quel che si dice può essere strumentalizzato, anche l’informazione ufficiale viene regolarmente deformata, manipolata e ritorta contro la campagna vaccinale. I casi aumentano? È la dimostrazione che il green pass non funziona. Un terzo dei ricoverati in terapia intensiva sono vaccinati? È la dimostrazione che vaccinarsi non serve. La copertura anticorpale dei vaccini svanisce dopo 6 mesi? Dunque il vaccino non funziona. Perciò io capovolgo la domanda: dobbiamo nascondere i dati della situazione solo perché No Vax e Ni Vax possono usare quei dati a modo loro? Non è meglio dire tutta la verità, in modo da essere più attrezzati conto il virus? A me sembra che i governanti abbiano scelto un’altra strada. Sapendo che non ce la faranno a mantenere la promessa di tenere tutto aperto (“il green pass è libertà”), stanno costruendo il capro espiatorio perfetto per quando dovranno arrendersi di fronte al dilagare dell’epidemia. È un brutto clima quello che sta montando in Italia. Chi è scettico sul vaccino si sente vittima di sopraffazioni varie. E chi crede nel vaccino tende a scaricare sui soli non vaccinati la responsabilità di una situazione che, in realtà, dipende anche dai comportamenti dei vaccinati e dalle omissioni dei governi.

Dei No Vax lei sostiene che siano ormai considerati come perfetto capro espiatorio di tutti i mali. Però come si può dare credibilità a chi si paragona a Gesù o a chi come Giorgio Agamben o Massimo Cacciari, filosofi di grande spessore, si lascia andare a similitudini con gli anni del nazismo e del controllo totalitario sulle masse? Che credibilità possono avere?

Su questo vorrei essere chiarissimo. I paragoni con il nazismo, anche se formulati in modo metaforico o paradossale, sono inaccettabili, se non altro perché offendono le vittime dei veri regimi dittatoriali. Certe analisi statistiche, secondo cui i vaccinati si contagerebbero di più dei non vaccinati, sono semplicemente ridicole, come ampiamente dimostrato dagli esperti. E mi spingo oltre: già molti mesi fa, quando ancora scrivevo sul Messaggero, avevo sostenuto che parlare di discriminazione è un abuso di terminologia. Quello che io mi rifiuto di accettare, però, è che un argomento debba essere squalificato solo perché usato, o usabile, da parte dei No Vax. È un non-sequitur, un errore logico, come nella storiella del paziente psichiatrico che dice “il fatto che io sia paranoico non implica che io non sia perseguitato”. Ineccepibile! Il fatto che un argomento sia usato da un No Vax non implica che sia infondato.

Ma quali sarebbero gli argomenti No Vax fondati?

Intanto, mi sembra doveroso fare una precisazione: No Vax è un’etichetta di comodo, per dire non allineati al racconto ufficiale. Molte critiche al green pass e alla campagna vaccinale vengono da persone plurivaccinate. Ma non voglio eludere la domanda, e le dico quali sono, secondo me, le obiezioni sostenibili. Non dico necessariamente giuste, ma di cui ha perfettamente senso discutere senza demonizzarle.

- Il vaccino è stato testato nello spazio (miliardi di persone) ma non nel tempo (meno di 12 mesi).

- I dati sul rapporto rischi-benefici, specie per la fascia 5-11 anni, sono pochi, e insufficienti a dissolvere ogni dubbio e a prendere una decisione razionale.

- Il contributo dei vaccinati alla diffusione del virus è sottovalutato dalle autorità sanitarie e dai grandi media.

- È stato un errore puntare tutte le carte sulla campagna vaccinale, trascurando misure di contenimento su trasporti, scuole, ambienti chiusi in generale.

- Se avessimo usato massicciamente queste ultime armi, le restrizioni alla nostra liberà avrebbero potuto essere molto minori.

Soprattutto questa ultima considerazione mi pare degna di attenzione, se non altro perché presto potremmo accorgerci che tutto quel che non si è fatto in questi due anni dovremo comunque farlo d’ora in poi, se non vogliamo farci travolgere dal virus.

Lei mette in rilievo un dato incontrovertibile: in questi due anni abbiamo consapevolmente rinunciato a parte della nostra libertà. Affermazione oggettiva. Ma non è anche vero che la nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri? Non considera un gesto di libertà vaccinarsi per contagiare un po’ meno gli altri o quanto meno per evitare che gli ospedali si riempiano e siano costretti a rinviare le ospedalizzazioni per altre malattie diverse dal Covid?

Sì, perfettamente d’accordo, vaccinarsi è fondamentalmente un gesto altruistico, per lo meno se compiuto da maggiorenni. Ma, per le persone razionali, il punto non è se aderire alla campagna vaccinale oppure no, se accettare restrizioni alla libertà oppure no. Il punto è se il quantum di illibertà che ci viene imposto sia eccessivo, ragionevole, o insufficiente. E su questo mi pare che siano soprattutto le posizioni politiche a fare la differenza.

In che senso? Chi si è mosso più saggiamente e chi meno nella gestione dell’epidemia?

Se lasciamo perdere i primi mesi della pandemia, in cui tutti hanno oscillato fra i due estremi “chiudiamo tutto” e “apriamo tutto”, la destra (più Italia Viva) è sempre stata più aperturista, e la sinistra più chiusurista. Alla luce di come sono andate le cose, mi pare chiaro che le posizioni anti-restrizioni della destra siano state incaute, e lo siano tuttora. Ma questo è solo un pezzo del discorso. Se guardiamo le cose in un orizzonte temporale più lungo, occorre riconoscere che la querelle sul quantum di apertura-chiusura non assolve nessuno: se avessimo aperto di più, come voleva la destra, le cose sarebbero andate ancora peggio, se avessimo chiuso ancora di più, come volevano i falchi del lockdown, non ne saremmo comunque usciti. Perché, a destra come a sinistra, è quasi sempre mancata la volontà di mettere in campo tutte le armi contro il virus, a partire da quelle più costose o più complicate: tamponi, tracciamento elettronico, messa in sicurezza degli ambienti chiusi, rafforzamento del trasporto locale, controlli capillari su treni, metropolitane e bus.

Non salva proprio nessuna forza politica?

Direi proprio di no. Ma la cosa che più mi colpisce è l’incoerenza di alcune posizioni. Prendiamo il duo Speranza-Ricciardi, o il Comitato tecnico scientifico, sempre schierati su posizioni di massima prudenza: perché non hanno mai fatto una battaglia per le misure alternative alle restrizioni, a partire dalla messa in sicurezza delle scuole? Ma un discorso simmetrico e speculare si potrebbe fare su Fratelli d’Italia, l’unica forza politica che quelle misure ha sempre e giustamente invocato: se erano consapevoli della gravità della situazione, e dell’insufficienza della campagna di vaccinazione, perché ogni volta che si è presentata l’alternativa aprire-chiudere si sono sempre schierati per l’aprire, contro le restrizioni?

Eppure dovrebbe essere chiaro a tutti: nel breve periodo le misure complesse non sono mai un’alternativa, perché la loro implementazione richiede mesi e mesi. Una forza politica responsabile dovrebbe accettare le misure restrittive quando non ne esistono altre immediatamente implementabili, e al tempo stesso pretendere il varo immediato di misure alternative, che daranno i loro frutti più avanti nel tempo.

Ultima domanda sullo stato dell’informazione in pandemia. Che ne pensa della tesi provocatoria dell’ex premier Mario Monti che ha invocato una “comunicazione di guerra” ovvero un filtro alle notizie da divulgare?

In un certo senso la penso all’opposto. A mio parere i maggiori media hanno già messo in atto una comunicazione di guerra. Il tratto distintivo fondamentale della comunicazione di guerra è che gli oppositori sono trattati come disertori. Ed io proprio questo ho visto, in innumerevoli occasioni: quando, per poter esprimere una sia pur minima critica alla linea ufficiale vaccinista, ci si sente obbligati a premettere che si è vaccinati e plurivaccinati, è già il segno che il dibattito non è libero, e che i dissidenti saranno trattati da disertori. Se devo fare un rimprovero all’informazione è di aver quasi sempre fatto rappresentare le posizioni critiche solo da macchiette ridicole, e non da studiosi seri. E soprattutto di avere idolatrato i virologi-infettivologi-immunologi-microbiologi, chiamati a pontificare su tutto, compresi molti argomenti su cui sarebbe stato molto più logico – e utile – interpellare ingegneri, fisici e statistici. Su una cosa, però, sono invece d’accordo con Monti, sempre che io abbia ben inteso il suo pensiero. Quel che è mancato quasi completamente in Italia è una informazione ufficiale autorevole e coerente, come ad esempio quella di Anthony Fauci negli Stati Uniti. Se ci fosse stata, non avremmo assistito inebetiti al festival dei virologi in tv, e non saremmo stati sommersi dai dubbi che hanno tormentato, e ancora tormentano, le nostre povere menti di cittadini senza potere e senza verità.

Intervista rilasciata a The Huffington Post, 13 dicembre 2021