Negli ultimi anni, ho avuto più volte modo di illustrare nei miei articoli per la Fondazione Hume quali sono molte delle problematiche italiane in campo energetico, le quali fanno sì che i costi di approvvigionamento per i clienti finali siano fra i più alti d’Europa, sia per l’energia elettrica che per il gas metano [1, 2, 3, 4].

Questa volta vorrei andare ancora più a fondo alla questione con l’aiuto di uno dei maggiori esperti italiani dell’argomento: l’ingegnere Mirko Sitta, fondatore di società per azioni nel campo delle forniture luce e gas – sto parlando di Energetic, Duferco Energia e Compagnia Energetica Italiana – ma oggi schierato totalmente “dall’altra parte della barricata”, a difendere con passione e con successo i diritti e gli interessi dei consumatori e dei clienti finali, siano essi industrie, aziende, condomìni o semplici famiglie.

Ciò viene realizzato attraverso la sua ultima creatura, Sagme (www.sagme.it), una piccola società specializzata nella gestione personalizzata di utenze luce e/o gas – nonché nella consulenza in caso di problemi o controversie con fornitori o distributori di energia – che costituisce attualmente un unicum assoluto a livello italiano, in quanto fra l’altro del tutto indipendente dai fornitori, dai quali non percepisce alcun tipo di “gettone” o commissione, a differenza di quanto succede con le agenzie di vendita.

L’ingegner Mirko Sitta, esperto indipendente di gestione delle forniture di energia elettrica e gas.

MARIO MENICHELLA: Ing. Sitta, lei mi sembra un po’ una sorta di Robin Hood dell’energia, il mitico personaggio che rubava ai ricchi per donare ai poveri. Si riconosce in questa metafora?

MIRKO SITTA: Se devo essere onesto, no. Anche perché dalla prima Rivoluzione industriale in poi ci sono stati tanti esempi di persone e di personaggi che hanno provato a impersonare in qualche modo Robin Hood e purtroppo le loro iniziative sono sempre fallite. Noi di Sagme, invece, vogliamo che la nostra iniziativa non fallisca, e che rappresenti sul mercato un indirizzo di correttezza e di valori. Quindi a questo, sì, ci teniamo. Perciò non rubiamo a nessuno e non doniamo a nessun altro. In particolare, noi non vogliamo rubare i soldi ai fornitori e non vogliamo fare in modo che ci siano dei soldi che vengono donati ai poverelli, ma semplicemente che ci sia un equilibrio e un sistema di valori che viene espresso in quello che è senza dubbio uno dei rami industriali più importanti per la nostra nazione: il ramo energetico.

Io sostengo che una società di vendita debba guadagnare perché acquista bene e perché vende bene: “vende bene” nel senso che riesce a fare prezzi concorrenziali sul mercato; “acquista bene” nel senso che ha le competenze e le opportunità per creare economie anche in tutto quello che è l’acquisto e in tutte quelle che sono le operazioni prima della consegna del bene al proprio cliente finale. Invece purtroppo, nel nostro mercato energetico, dal 2004-2005 in poi si sono succeduti tanti esempi di operatori che non si sono preoccupati di vendere bene, cioè in maniera concorrenziale rispetto agli altri, bensì di andare a creare più margine possibile sul proprio cliente, a scapito evidentemente di quest’ultimo.

Le società di vendita di cui parlo hanno operato nascondendo delle informazioni o discutendo delle loro offerte in maniera non corretta con i clienti, che pertanto non hanno compreso quanto veniva loro propinato ed hanno firmato con fiducia, ma poi si sono trovati prezzi piuttosto alti, con la conseguenza che i loro risparmi sono stati ridotti. Pertanto, non definirei l’operazione di Sagme un’operazione che toglie i soldi a qualcuno per donarli a qualcun altro, ovvero che toglie soldi ai ricchi per darli ai poveri; ma direi che Sagme sta facendo un’operazione che ha un proprio valore di correttezza e, diciamo, di stimolo del mercato energetico. Infatti, secondo me gli operatori che devono andare avanti sono quelli che, piccoli o grandi che siano, sanno mantenere una competenza al loro interno che è propria del ramo di cui si occupano: l’energia. Gli operatori, le società di vendita devono sapere cosa stanno facendo: non possono improvvisare un acquisto e una vendita “al contatore” senza creare valore in quello che fanno poi dal lato cliente. Dall’altra parte, il cliente non può improvvisare un acquisto senza dotarsi dei giusti mezzi.

MM: Ci racconta in due parole ciò di cui si è occupato prima di fondare Sagme, la sua creatura attuale?

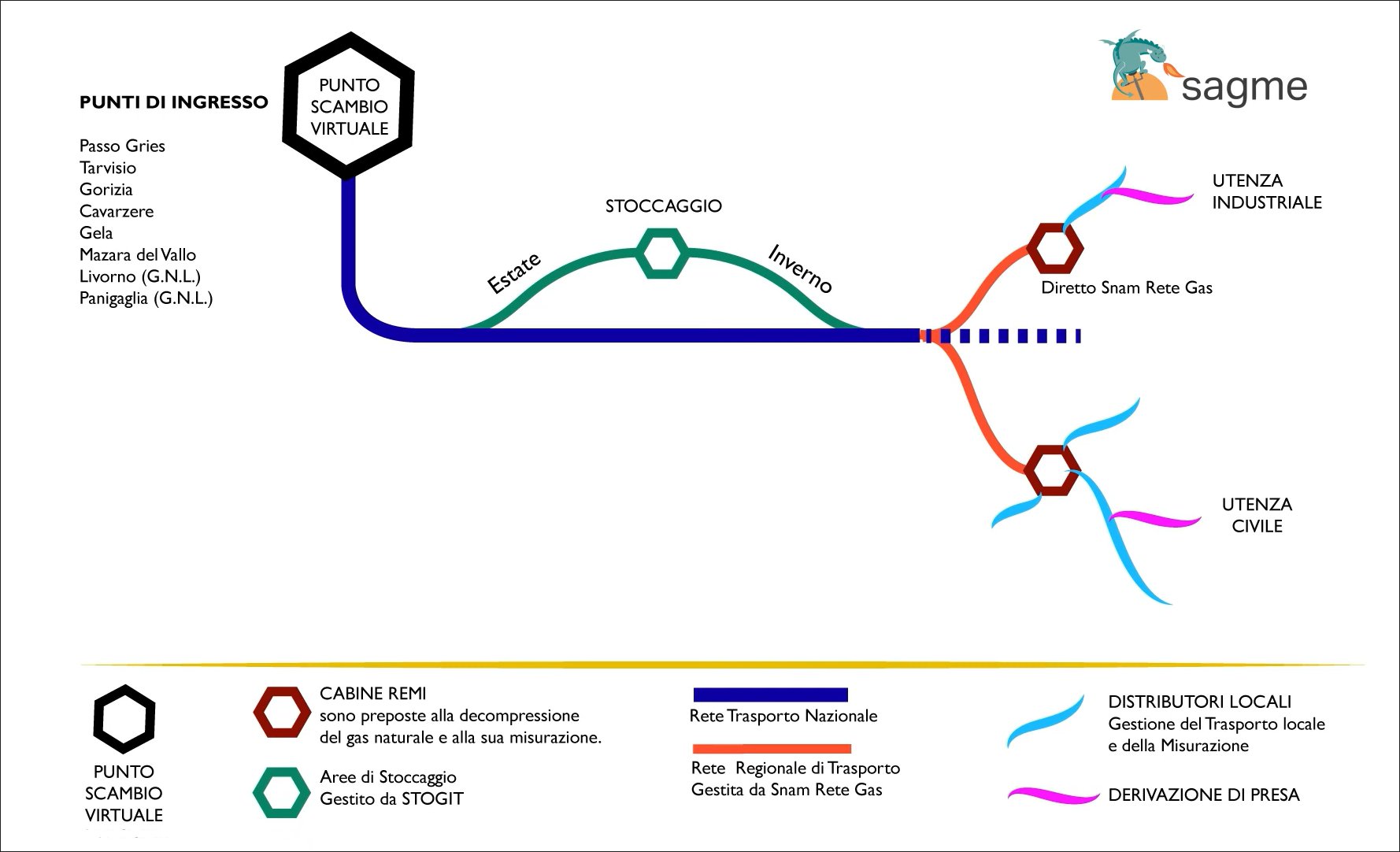

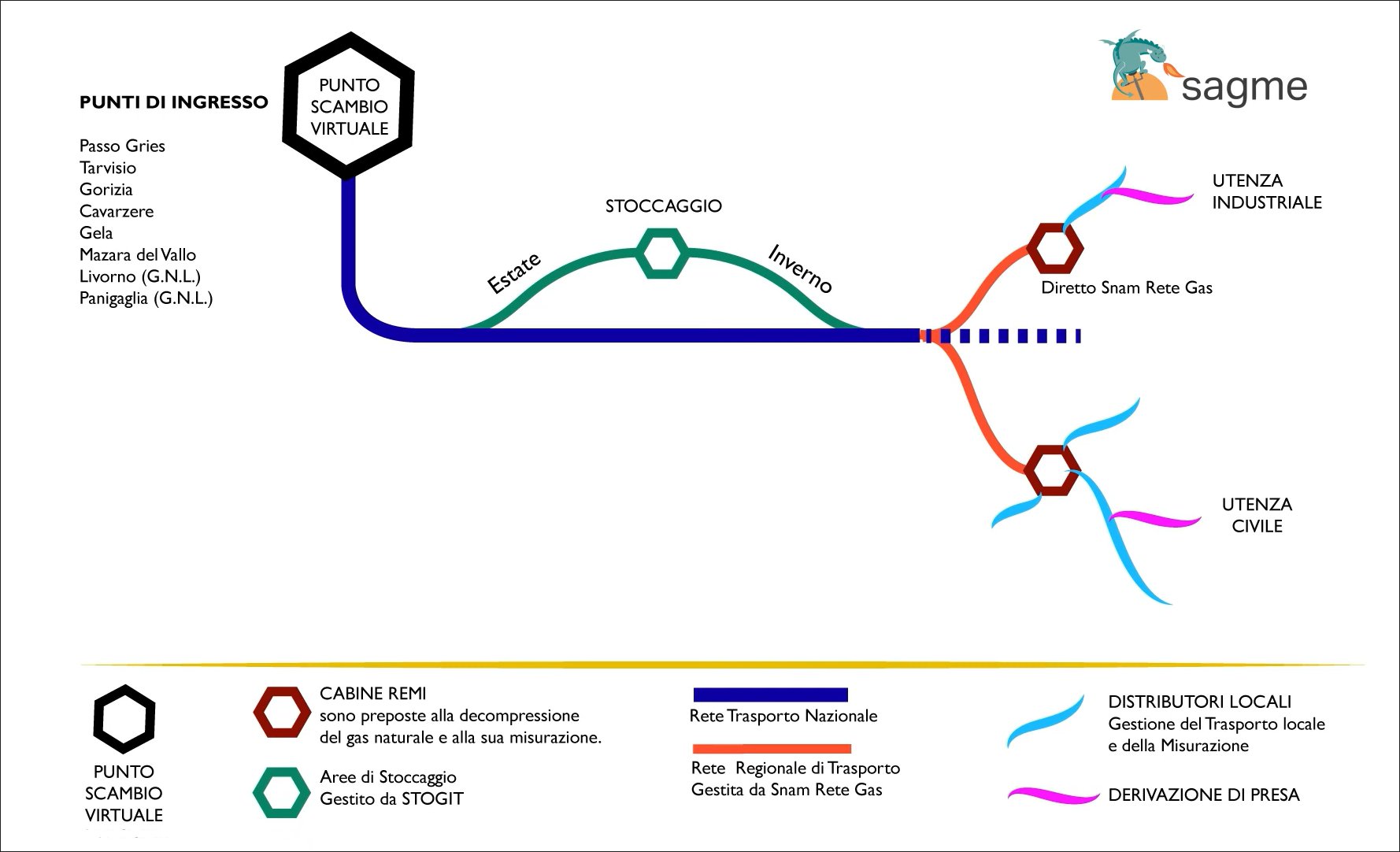

MS: Ho cominciato la mia carriera acquistando il gas metano dalle cosiddette “cabine di REgolazione e MIsura (o REMI)” dei vari comuni delle città italiane, quindi era semplicemente una trattativa su una quantità di gas da fornire in un anno in un certo punto della rete di trasporto. Poi mi sono arrampicato sempre di più sul mercato: prima sono passato a trattare al punto di scambio virtuale ed a fare le programmazioni di stoccaggio nazionali; in seguito, ho avuto la possibilità di andare ad acquistare dai mercati internazionali quello che si chiama il baseload, ovvero una “base” costante di energia, ed inoltre di gestire il baseload ed i picchi di approvvigionamento. Ciò perché il consumo di gas metano e di energia elettrica non sono costanti nel tempo, neanche all’interno di una singola giornata, in quanto hai il momento freddo e quello meno freddo, il momento in cui usi di più il condizionatore e quello in cui lo usi di meno. Un operatore che va ad acquistare, dunque, deve acquistare la capacità costante, il baseload appunto, e la copertura degli eventuali picchi di consumo.

Schema di sintesi di come il gas naturale arriva nelle nostre case e nelle nostre aziende. (fonte: Sagme)

Io sono andato ad acquistare il gas – ci tengo a precisarlo – alle cosiddette cabine REMI, quindi non al contatore del cliente finale. Quello lo fanno i reseller. Fortunatamente, ho avuto sempre la possibilità di far parte di società che hanno dato un valore al sistema, mentre dico sempre con forza che chi acquista al contatore e vende allo stesso contatore a spese del cliente finale di valore concreto non ne dà. E io dal 2003 al 2008 mi sono occupato di approvvigionamenti alla cabina REMI, che nel ramo gas non è altro che la cabina di riconsegna dalla rete di trasporto regionale o nazionale al distributore locale. A quel punto mi sono occupato di tutta la parte distribuzione locale e della consegna del bene al cliente finale, che inizialmente era il Comune di Livorno. Poi allargammo i confini della nostra società di vendita – Asatrade, che oggi è nel gruppo Eni – anche in Campania. In seguito, con la Compagnia Energetica Italiana prima e con Duferco Energia dopo, mi sono mosso soprattutto negli approvvigionamenti nazionali, acquistando gas al PSV e facendo gli acquisti anche per lo stoccaggio e il bilanciamento dei consumi.

MM: Ma come è nata l’idea di creare una società unica nel suo genere quale è Sagme?

MS: È nata perché anche io nella mia storia professionale ho fatto una scelta importante: sono venuto via da società di cui ero socio fondatore in quanto non ero più d’accordo con certe linee commerciali. Io mi occupavo degli approvvigionamenti energetici, ma vedevo che si andava in una direzione che non poteva che essere a costo per il cliente finale. Questo perché, nel periodo 2010-2014, le società fornitrici di una certa dimensione hanno diviso le unità che si occupano degli approvvigionamenti dalle unità che si occupano della vendita, e addirittura oggi è come se ci fosse un percorso di acquisto e di vendita con marginalità all’interno delle stesse società e all’interno delle stesse divisioni. Ciò non può che portare a un aumento del costo dell’energia per chi paga questa elettricità e questo gas, ovvero il cliente finale.

Questi sono gli esempi che ho incontrato in quella fase della mia carriera, dopodiché ne ho incontrato uno direttamente nel mio ambito più familiare. Mi riferisco a quando, nel 2014, mio padre ricevette da una società di vendita importante la fattura per i consumi del proprio negozio. In questa fattura erano contenute voci di costo che non dovevano essere inserite su quel profilo di cliente. E allora intervenni in prima persona, scrivendo sia alla società fornitrice sia all’allora Autorità per l’Energia Elettrica e Gas (AEEG, oggi ARERA), chiedendo chiarimenti riguardo quelle voci. E la società di vendita rispose dicendo: “effettivamente ha ragione, quelle voci non devono essere caricate su questo cliente”. Bene, mio padre quelle voci dopo non le ha pagate, ma sono sicuro che tanti altri clienti, purtroppo, non avendo la stessa preparazione che ha trovato a disposizione mio padre, queste voci le hanno pagate eccome.

MM: Dunque ha scoperto l’esistenza di un nuovo tipo di problema, quello della scarsa o nulla conoscenza del settore energetico da parte del cliente finale, e ci ha preso gusto a risolverlo…

MS: Sì, in seguito ho visto che questi esempi si ripetevano continuamente e quindi da lì ha preso le mosse la nostra iniziativa, che all’inizio – cioè nel 2015-16 – parte in realtà a livello sperimentale, cercando di posizionare su un migliore contratto di fornitura i nostri primi 100 clienti, giusto per vedere gli effetti. E abbiamo visto che questi clienti hanno effettivamente avuto un ritorno positivo dalla nostra azione di gestione delle utenze luce e gas, dello scegliere i fornitori sul mercato e dell’andare a dire ai fornitori “guarda, questi costi non vanno bene” o “queste letture non sono corrette”. Perché ricordiamoci che noi non siamo fornitori: noi scegliamo l’opportunità per il cliente, proprio essendo indipendenti dai fornitori, quindi andiamo a giudicare il mercato per conto dei nostri clienti. Ma la nostra azione non finisce qui…

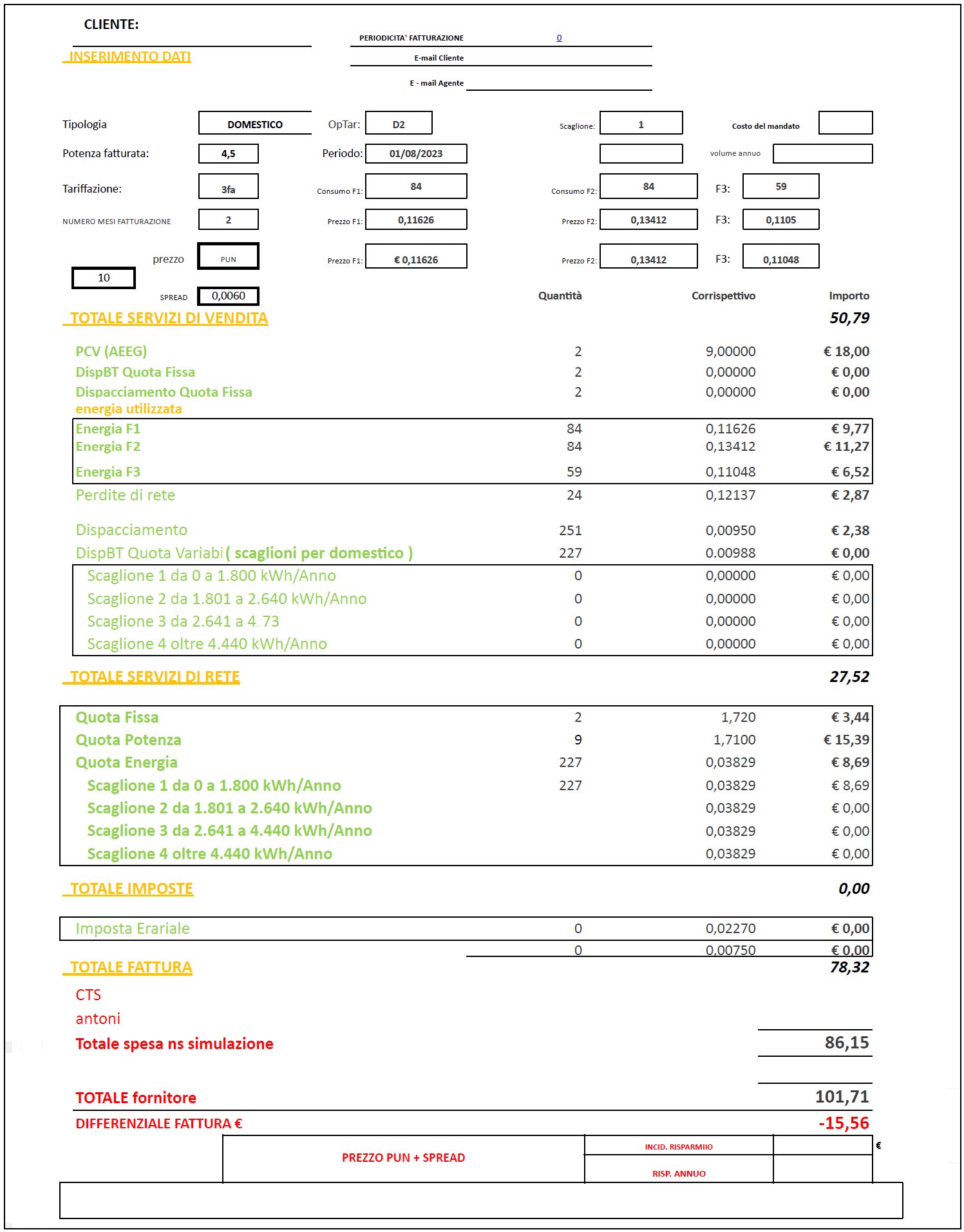

Infatti, se il fornitore si fa prendere la mano, diciamo così, e inserisce degli extra-costi non giustificati noi lo vediamo sulle fatture che vengono da noi ricalcolate secondo i parametri contrattuali, ed a quel punto interveniamo a difesa dei nostri clienti, per cui il cliente è effettivamente tutelato, in quanto ha la sicurezza di pagare quello che era previsto da contratto e non un centesimo di più. In altre parole, noi facciamo anche il controllo puntuale delle fatture: in pratica, andiamo a quantificare tutte le voci che stanno in una fattura e che sarebbero dovute venir fuori con quei determinati consumi in base al contratto sottoscritto. E, dove questo controllo non dà rispondenza tra il totale fatturato dal fornitore e quello calcolato dal nostro software che contiene i tanti parametri stabiliti da ARERA, interveniamo sul fornitore perché tutto venga allineato.

MM: In che senso la sua società di consulenza, Sagme, non si può definire broker energetico? Qual è la differenza e, soprattutto, quali sono oggi le figure che operano sul mercato energetico?

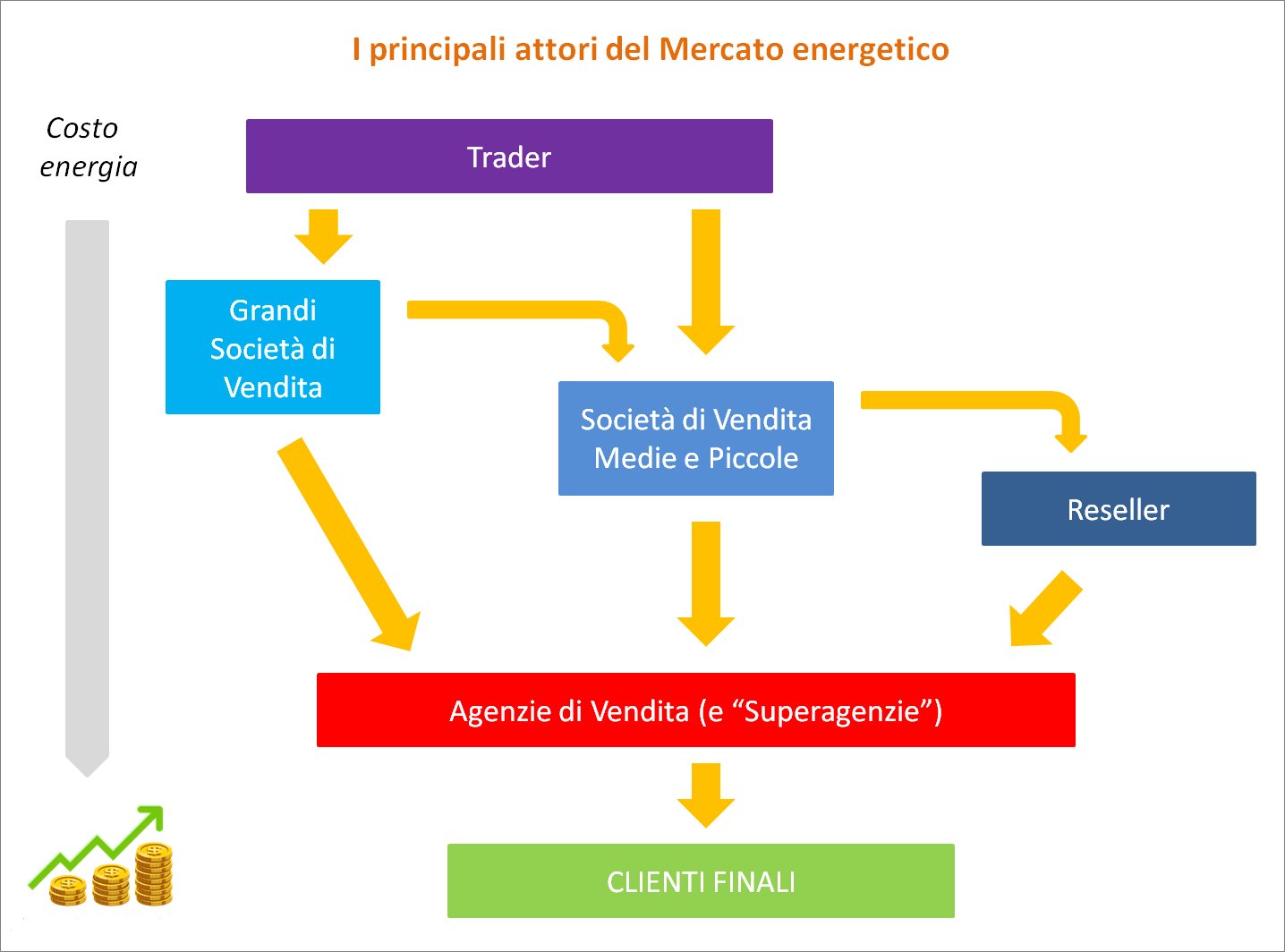

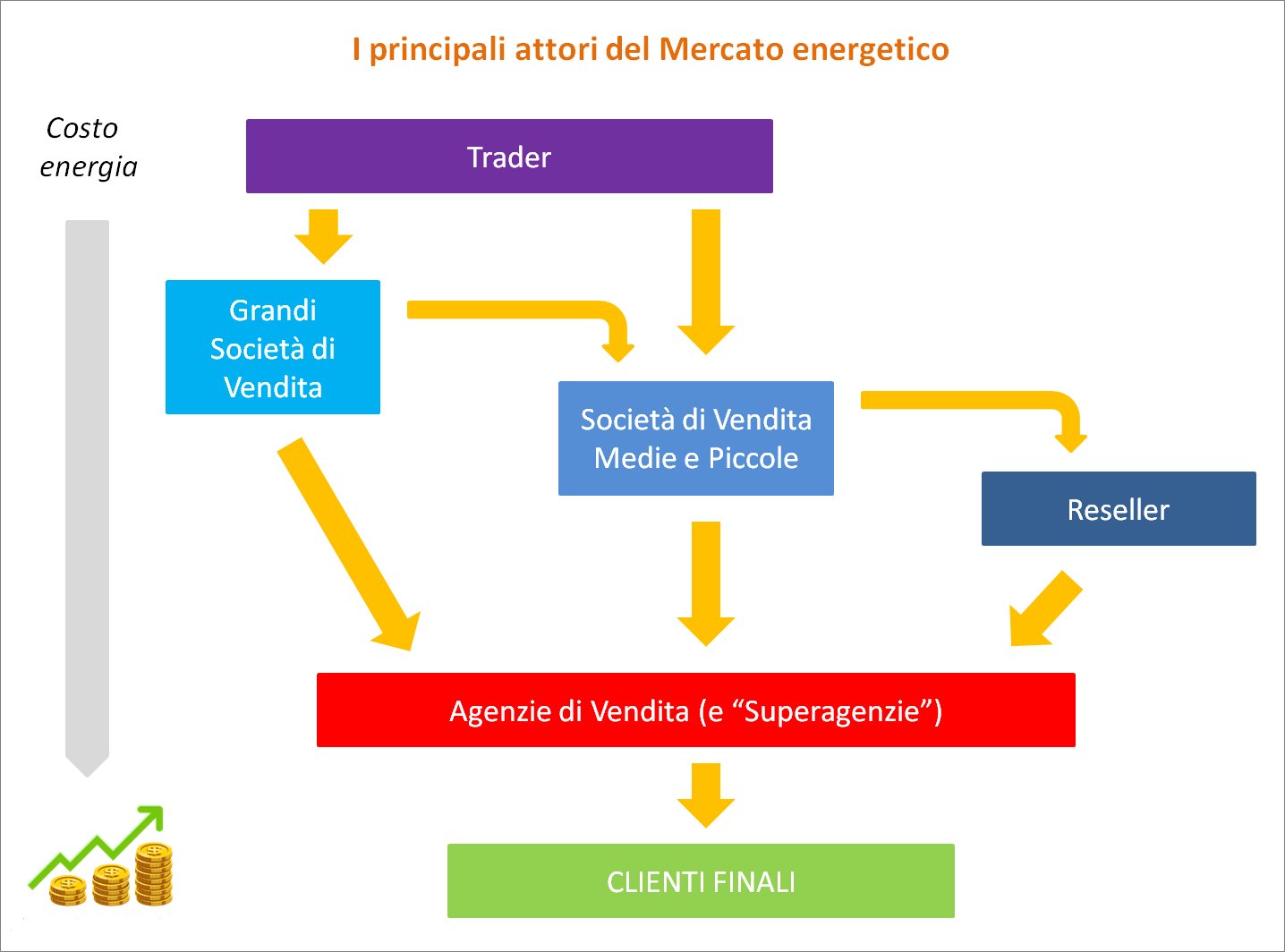

MS: Nel mercato energetico ci sono, come figure di riferimento: i grandi player nazionali (che sono anche grandi società di vendita), le piccole società di vendita e – ad un livello più alto – i cosiddetti trader, cioè le società specializzate nell’acquistare e vendere grandi quantità di gas ed energia elettrica. Le società di vendita che acquistano da questi vanno a rivendere l’energia ai clienti finali attraverso reti di agenti o agenzie strutturate; hanno anche dei nuclei di venditori interni, ma in realtà questi oggi vengono più utilizzati come key account manager che hanno rapporti con le agenzie di cui parlavo. Dunque, il soggetto con cui l’uomo della strada ha a che fare, in pratica, è l’agenzia o l’agente, il quale porta il contratto alla firma, mentre il fornitore è quello che ti dà l’energia elettrica o il gas. Coloro che si occupano della vendita per le società di vendita – quindi gli agenti e le agenzie – sono dunque dei venditori puri: non si occupano né di trading né, tanto meno, di fornitura o di trasporto dell’energia e, soprattutto, non sono soggetti indipendenti dai fornitori, ovvero dalle società di vendita.

Schema sintetico dei principali “attori” del mercato dell’energia. Il costo dell’energia aumenta muovendosi dall’alto in basso lungo la filiera, poiché ogni attore deve avere un margine di guadagno. (fonte: elaborazione dell’Autore)

Perciò, la prima cosa che dobbiamo dire è che, quando un venditore si presenta come consulente, in realtà dice il falso, in quanto un consulente per accezione è indipendente dal sistema che poi dopo ti viene a fornire il bene. Ecco quindi che un consulente che in realtà rappresenta una società di vendita non è affatto un consulente, bensì un venditore sotto mentite spoglie. Dall’altra parte, invece, abbiamo il broker, che nell’accezione – potremmo dire, internazionale – è quell’operatore indipendente che può fare la scelta di mercato. Il problema è che, prima che definirsi consulenti, tanti venditori si sono definiti broker, ed effettivamente l’attività di brokeraggio la fanno perché magari nella loro agenzia hanno 2-3 persone con partite Iva che hanno sottoscritto accordi con altrettante società di vendita, per cui poi al loro interno fanno passare i clienti da un fornitore a un altro, guadagnando ogni volta un lauto gettone ed in barba a tutti i vincoli che ogni società di vendita cerca di porre per evitare la concorrenza.

Perciò, non è che noi non siamo broker o che noi non siamo consulenti. Ma noi non possiamo “targarci” nello stesso modo che cercano di usare queste grandi super-agenzie quando devono andare a convincere un cliente e che lavorano – evidentemente – sulla quantità e non sulla qualità, a scapito del cliente finale. Perciò cerchiamo di dire al mercato che noi non siamo né broker, né consulenti, ma intendendo nell’accezione usata sul mercato italiano. In realtà noi siamo totalmente indipendenti dai fornitori. Abbiamo i mezzi e le conoscenze per analizzare e giudicare il mercato. Quindi siamo consulenti a tutto tondo e siamo anche dei broker, perché andiamo a interrogare tutto il mercato in maniera indipendente, non nell’accezione usata tipicamente in Italia. E forniamo consulenza avanzata sulle utenze luce e gas.

MM: La proliferazione delle agenzie di vendita separate dalle società di vendita ha portato, mi immagino, a un aumento dei costi per il consumatore. È davvero così?

MS: Sì, ciò ha portato, a partire dal 2016 in poi, a una deviazione rilevante di questo mercato. Infatti, amministratori, direttori e funzionari che fanno parte delle società di vendita hanno messo su delle loro agenzie, che ovviamente vengono premiate con gettoni e premi di fine periodo alti quando portano nuovi clienti. Tali agenzie riescono a posizionarsi bene sul mercato della commercializzazione dei prodotti perché hanno avuto alle spalle qualcuno che ha favorito il loro sviluppo in quanto non è parte della stessa, pur essendo all’interno della società di vendita. Pertanto un’altra agenzia di vendita piccolina, che vuole cominciare con i propri mezzi economici a lavorare partendo da zero, in maniera indipendente dalle relazioni interne con i fornitori, ovviamente nel tempo viene schiacciata dalle “super-agenzie” nate in questo modo. Infatti, l’amministratore della società di vendita avrà il faro puntato solo verso la grande agenzia, a cui vengono destinati premi.

Quindi, quella che le ho appena illustrato è una deviazione di mercato importante, che porta a un’ulteriore rialzo dei prezzi per il cliente finale, ovvero delle condizioni tecnico-economiche di un fornitore, perché è un andare a pagare sempre di più chi sta nel mezzo del rapporto tra cliente finale e società di vendita ed allunga la filiera; e ciò indipendentemente dall’andamento dei prezzi di mercato dell’energia, che costituisce un capitolo a parte. Addirittura, le dico che io tempo fa sono venuto via da una società di vendita nella quale tre persone di alto livello si erano spartite aree di mercato con l’obiettivo di andare ad aprire delle agenzie di vendita in quelle aree di mercato proprie, facendo parte dello stesso gruppo societario. È come dire, allora, che io società non ho più la mia forza di vendita perché privatamente i miei dipendenti se ne sono fatti una propria. Questi sono un po’ “giochi al massacro” per l’organizzazione aziendale.

MM: Ci può spiegare meglio quel che succede e perché è il cliente finale a pagare?

MS: Volentieri! Quel che succede è che nell’agenzia di vendita nata dal nulla ho tre soggetti: A, B e C. A stabilisce rapporti con una determinata società di vendita, B con una seconda e C con una terza. Tutti e tre sanno che il livello di gettoni e premi garantito dalle tre scelte è abbastanza allineato. E tutti e tre sanno che, quando si porta il cliente sulla società di vendita di A, quel cliente dà all’agenzia una remunerazione, che viene revocata se porto quel cliente su una nuova società di vendita nei primi 4-6 mesi. Perciò, trascorsi questi mesi, portano il cliente presso il secondo fornitore di energia, B, in modo da guadagnare altri gettoni e altri premi. E così via, per “mungere” più soldi… Evidentemente, i soggetti A, B e C che ho citato hanno una propria società, cioè si sono messi in società fra loro nel fare questo “rigirìo” di clienti fra un fornitore e l’altro. Ma le società di vendita, ovvero i fornitori, questa cosa non la approfondiscono, non gli fa comodo. Ecco che si trovano in certi momenti ad acquisire tantissimi clienti nuovi in poco tempo: circa il 60% dei clienti, infatti, firmano il contratto con loro, mentre sei mesi prima tali clienti avevano il contratto con un altro fornitore.

Come funziona una tipica “superagenzia” di vendita. A rimetterci è sempre il cliente finale, che nei passaggi da un fornitore all’altro assai raramente va a guadagnarci. (fonte: elaborazione dell’Autore)

Evidentemente, il cliente finale non ha benefici, e ciò per due ragioni. La prima è che sia il fornitore A che il fornitore B, avendo capito questo gioco sul mercato, calcolano che il margine che gli deve venir fuori per un anno di fornitura su 100 clienti in realtà deve essere ripreso su 40, che sono quelli che gli rimangono effettivamente per un anno; e quindi i 100 clienti devono per forza pagare di più l’energia. Dunque, questo è il primo sovracosto. Il secondo sovracosto è dovuto al fatto che questi tre soggetti (A, B e C), per effetto anche di quello che abbiamo detto prima, hanno una potenza di fuoco importante e quindi sono continuamente a giocare al rialzo verso le società di vendita. Consideri che una società di vendita oggi spende dai 120 ai 150 € per punto di fornitura domestico – quindi che sia o gas o luce – per acquisire in fornitura quel punto; e questi costi li paga solo il cliente nella bolletta, sebbene non lo sappia perché crede che il cambio di fornitore sia del tutto gratuito come gli viene raccontato dagli agenti. Il costo di questa pratica supera i 350 €/anno per cliente e per punto di fornitura.

MM: Lei con Sagme fornisce consulenza avanzata sulle utenze luce e gas a tutte le tipologie di clienti, dagli industriali ai domestici, permettendo loro di risparmiare parecchi soldi. Qual è il suo segreto?

MS: Il segreto è costituito semplicemente da due elementi: la conoscenza del mercato e la competenza. E, aggiungerei, la voglia continua di non farsi prendere dalla fame di queste grandi remunerazioni che girano sul mercato dell’energia e di cui ho appena parlato. Noi abbiamo voglia di creare una struttura stabile perché poi bisogna anche dire che queste super-agenzie che si “palleggiano” i clienti, dopo 3-5 anni cambiano nome, cambiano clienti, cambiano tutto perché – appunto – ogni volta che fanno le migrazioni che le ho descritto il 30-40% dei loro clienti lo lasciano per la strada. Quindi, che cosa succede? Noi abbiamo ideato un modo completamente diverso di stare nel mercato, e cioè non prendendo alcun tipo di remunerazione dai fornitori, ovvero dalle società di vendita. Abbiamo cercato di costruire un sistema di analisi del mercato che ci deve portare al nostro obiettivo, che è quello di giudicare il mercato per conto del nostro cliente e quindi dirgli: “guarda, in questo momento il fornitore Pippo è meglio del fornitore Paperino. Fra 4, 12, 18 mesi, se assistiamo a dei cambiamenti di mercato repentini, non abbiamo problemi a dire che Paperino è migliore di Pippo, in quanto non prendiamo gettoni o premi dai fornitori”.

Per fare questo, abbiamo messo su un modello di business un pochino più avanzato, cioè noi andiamo a fare delle vere e proprie gare tra i fornitori sul portafoglio di clienti in nostro possesso, quindi su coloro che hanno firmato un contratto di consulenza con la nostra società. E raccogliamo le offerte, le varie opportunità, che ovviamente sono migliori già solo per il fatto che nel nostro caso non contengono i cosiddetti “costi di commercializzazione”. Infatti, normalmente una società di vendita, come ho detto prima, paga agli agenti delle agenzie dei gettoni e dei premi. Alcuni fornitori hanno capito questo nostro diverso approccio e hanno abbassato le tariffe delle loro offerte commerciali, eliminando quindi tali costi, che per un cliente finale sono anche abbastanza alti nell’arco di un anno. Ecco, ciò che le ho descritto è il vero modo di differenziare e di giudicare i fornitori e noi lo usiamo quando facciamo le nostre gare. A quel punto abbiamo dei fornitori che sono magari in questa fase più attivi e altri fornitori che invece sono più statici: quelli magari non riescono ancora ad avere da noi assegnazioni di pacchetti di clienti.

Inoltre, abbiamo sviluppato anche, in funzione del nostro lavoro, una piattaforma di analisi dei mercati, di previsione degli indici energetici che formano i prezzi, la quale è condivisa con le più importanti piattaforme di analisi in ambito europeo. Ciò deriva dalla mia storia diretta, in cui ho fatto anche operazioni di trading di carattere internazionale usando proprio questo tipo di piattaforme. In pratica, sono semplicemente degli analisti di alto livello che ci danno l’indirizzo: quindi ci dicono dove andranno a finire i prezzi giorno per giorno sui vari panieri. Perché poi bisogna considerare che non esiste – come erroneamente viene detto in televisione e forse anche nella politica più alta – un unico prezzo del gas, un unico prezzo della luce, ma ce ne sono più di uno. Quindi lì sopra possiamo andare a differenziare il modo di acquistare per i nostri clienti. Adesso stiamo facendo anche delle operazioni molto evolute, e direi innovative per il sistema energetico italiano, sui clienti industriali più grandi, ma non abbastanza grandi da avere delle opportunità legate a proprie società di vendita o, quanto meno, di approvvigionamento energetico.

MM: Lei in passato ha acquistato il gas sulle borse europee per la sua Società e per tante aziende gasivore. Ègiusto che il costo del gas per gli Italiani sia legato al prezzo di borsa al TTF?

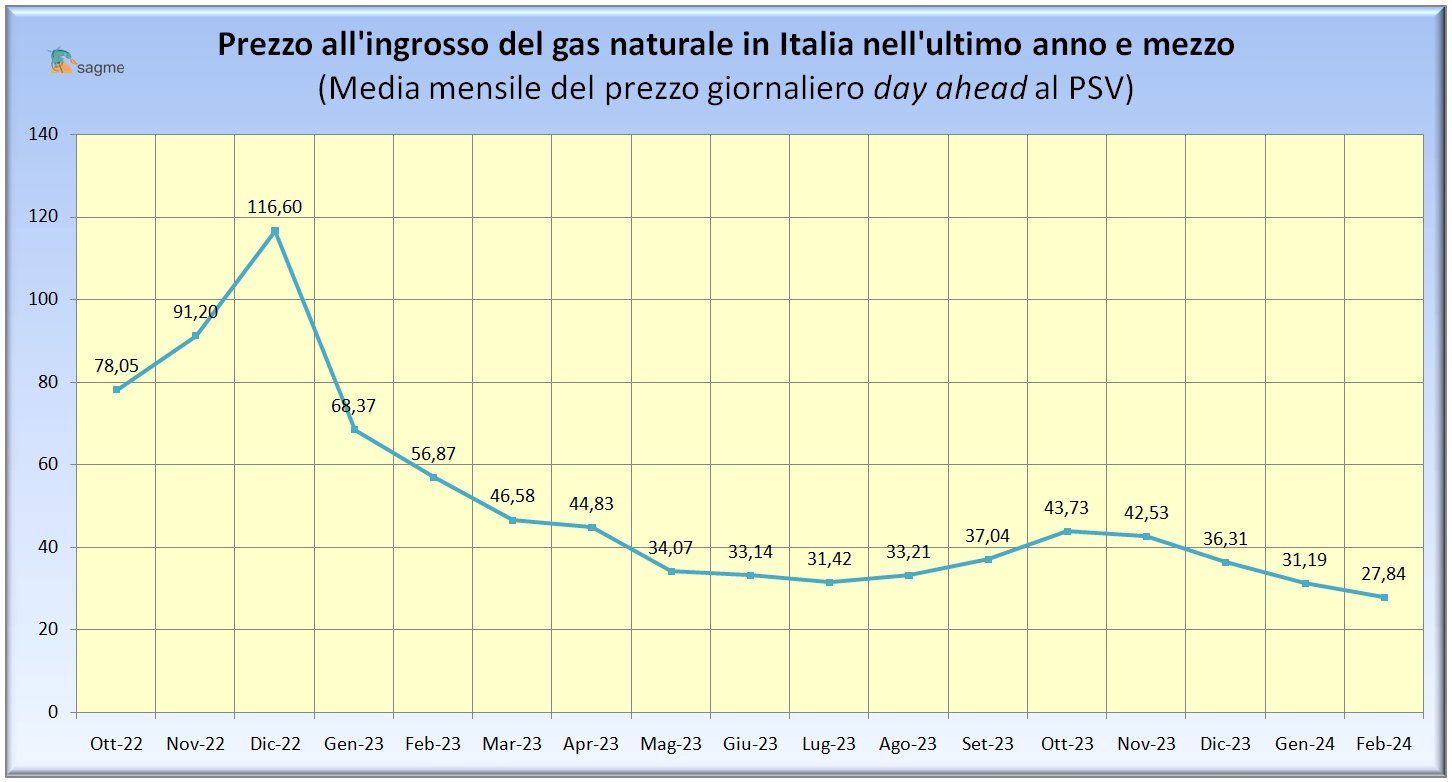

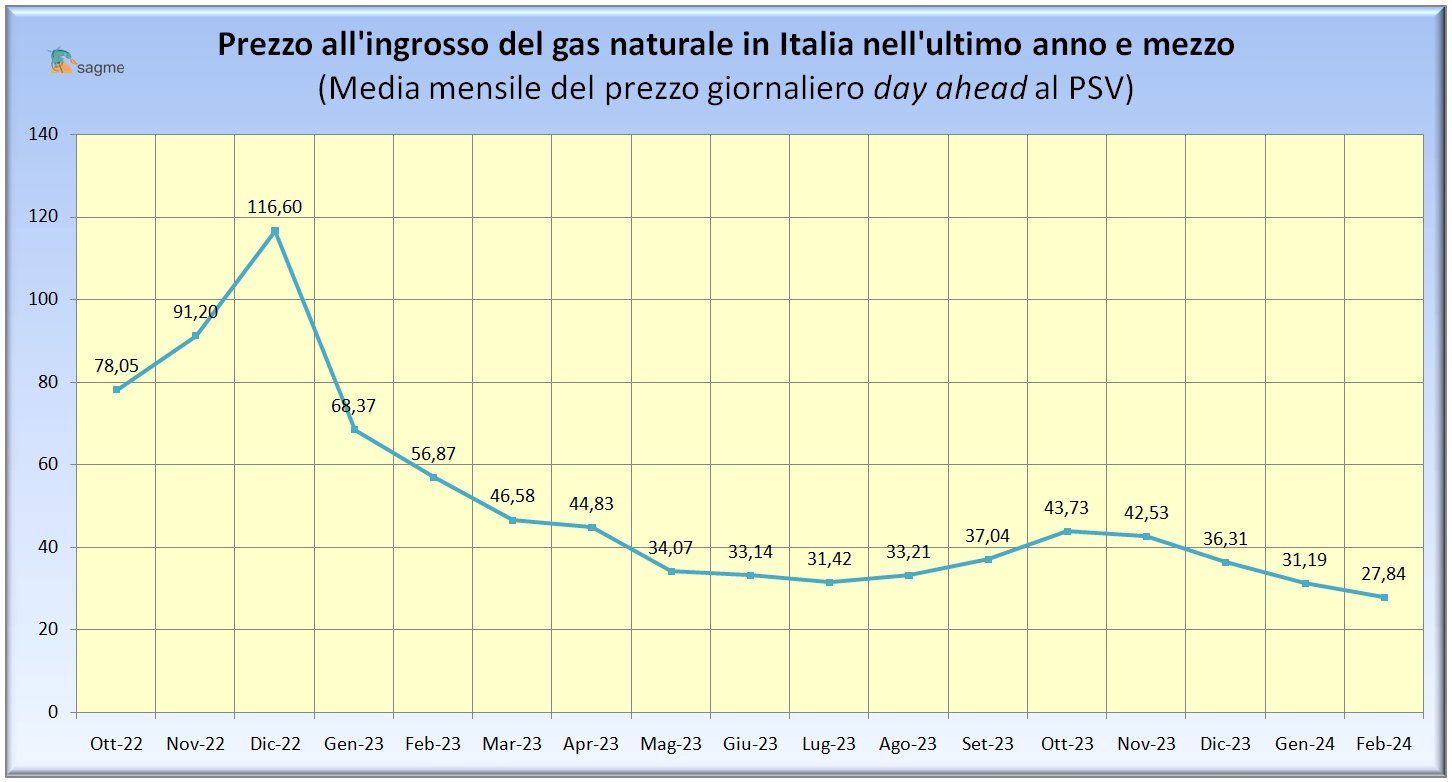

MS: No. Il TTF, o Title Transfer Facility, era stato preso come riferimento da ARERA per formare i prezzi del gas sui clienti domestici in regime di Maggior Tutela. Ma ho sempre giudicato questa scelta un pochino superficiale perché, avendo operato anche al TTF, ho sempre visto che c’è comunque una sorta di TTF “italiano”. In altre parole, gli operatori stranieri ben conoscono il livello di prezzo della materia prima acquistata dal cliente finale ed al fine di non lasciare marginalità nella filiera a valle regolano le transazioni su opportuni valori di costo. Ecco quindi che quando si vende dal TTF – o da qualunque altro hub – verso l’Italia, lo si fa sapendo il prezzo del gas che c’è in Italia, quindi è un po’ inutile andare a fare riferimento a un mercato estero. Queste decisioni prese a volte “a tavolino”, senza sapere come funzionano realmente le cose, rischiano solo di drogare quel mercato estero verso l’Italia, in una direzione che normalmente è verso l’alto per quanto riguarda i prezzi. E ciò è quanto è successo nel 2022. Nel periodo successivo, gli indici del TTF e quello del PSV si sono mossi proprio con curve di prezzi diverse: in pratica, uno è salito e l’altro è sceso, alternativamente nei periodi successivi. Quindi il grado di parentela fra i due mercati in certi periodi c’è stato, ma bisogna sempre giudicare quanto un mercato è fluido rispetto all’altro.

Il prezzo all’ingrosso del gas naturale in Italia (media mensile dell’indice del Mercato del Giorno Prima al PSV) a partire da ottobre 2023 fino a febbraio 2024. (fonte: elaborazione Sagme su dati di ARERA)

Questa mia opinione critica sulla scelta del TTF come riferimento preso da parte dell’Authority non è certamente campata in aria ma deriva, appunto, dall’esperienza che mi sono fatto nel corso del tempo. Infatti, nelle mie precedenti “esistenze” lavorative, ho avuto modo di trattare la materia prima anche sugli altri mercati, per conto delle società di vendita per le quali ho lavorato o per le società di vendita che ho contribuito a far nascere proprio come socio fondatore. Mi sono occupato anche delle gare di approvvigionamento dai più importanti punti di scambio internazionali europei, come ad esempio il Trans Austria Gasleitung (meglio noto come TAG) – che si trova poco sopra Tarvisio ed è un punto di scambio importante per l’Italia, la Francia, la Germania – ed il TTF, dove si vede bene anche tutta l’interazione con la parte del Regno Unito. E ciò ha contribuito a fornirmi oggi delle capacità di giudizio sul mercato e, soprattutto, la capacità di poter leggere gli andamenti di mercato.

MM: E come ha sfruttato questa esperienza per aiutare a far risparmiare, al di là del sistema della gare accennato prima, i clienti di Sagme per i quali gestisce le utenze gas e luce?

MS: Il baseload deve essere poi tramutato, con tanti algoritmi, nel consumo vero e proprio di un cliente finale. Perciò, quando si va a operare sulle borse del gas, bisogna riflettere in maniera diversa rispetto a quando si va a vendere ad un cliente finale, che sia domestico, partita Iva o industriale. Avere la capacità – come quella che abbiamo noi di Sagme – di orientare il contratto che un fornitore fa verso un cliente su un consumo vero che il cliente fa del gas o dell’energia elettrica porta economie a questo fornitore, che poi possono essere condivise con il mercato, compreso il cliente finale. Ciò è un altro aspetto importante che cerchiamo in qualche modo di mettere all’interno della nostra “formula Sagme”, cioè della nostra operazione: informare il fornitore, con dati il più possibile strutturati e approfonditi, sulla modalità di consumo del nostro cliente, in maniera che lui sia in grado di andare a acquistare le quantità giuste, dovendo sostenere minori costi, che si chiamano “costi di bilanciamento della materia prima”.

Il consumatore oggi ha soltanto un modo per difendersi dalle fregature: affidarsi a consulenti veri che, mettendoci della competenza vera che hanno sviluppato nel mercato, hanno la conoscenza per poter dire “la tua fattura è corretta” o “la tua fattura non è corretta”. A tale proposito mi viene in mente una cosa importante. Purtroppo, da qualche mese il Governo italiano ha dato il via a un’ultima parte dell’operazione di liberalizzazione del mercato, quella del Mercato di Tutela dei clienti domestici gas, fra l’altro scioccamente partendo dal mercato del gas durante il periodo di maggior consumo per i clienti domestici: l’inverno. L’Italia avrebbe dovuto porre in essere questo strumento già da quando è stata avviata la liberalizzazione dei mercati energetici, ovvero – se non ricordo male – dal 2007. Mi meraviglia molto questa impostazione, perché intanto non si è pensato a creare dei soggetti che potessero essere di supporto ai clienti finali, ma si fa riferimento a un unico soggetto che è ARERA e ad un unico strumento di supporto che è il Portale Offerte dell’Acquirente Unico. Molte volte abbiamo cercato anche lì sopra delle offerte per vedere se ce ne erano di interessanti e c’è anche capitato di vedere che quelle offerte che erano prime in classifica poi, cliccandoci sopra, scoprivamo essere dedicate a un numero limitato di contratti o, addirittura, dopo un po’ di tempo ti portavano automaticamente su un’altra offerta del fornitore molto più cara.

MM: Sappiamo che sul mercato libero gli inganni o, in certi casi, perfino le truffe sono spesso dietro l’angolo. Il povero consumatore come può sperare di potersi difendere da solo?

MS: Un piccolo consumatore, con tutto il rispetto, non ha minimamente la competenza per poter giudicare se una voce di costo in bolletta gli viene imputata in maniera corretta o meno, perché l’insieme di regole e gli aggiornamenti che queste regole subiscono periodicamente sono talmente numerosi che a volte mi meravigliano anche le società di gestione del calore – le quali sono più di stampo tecnico – che invece vogliono avere qualcuno che senza conoscere l’abc di questo mercato si butti a interpretare le tabelle e le regole dell’Autorità. Non è una cosa facile, ogni voce di servizio riportata in bolletta, infatti, ha dietro di sé 24 macro-tabelle nel caso del gas e 27 in quello dell’energia elettrica. Queste macro-tabelle hanno poi, a loro volta, altre sotto-tabelle con altre voci di costo e altri dettagli. E ogni dettaglio viene aggiornato con periodicità differente: cioè, c’è un dettaglio che viene aggiornato mensilmente, un altro ogni tre mesi, uno ogni sei mesi, uno ogni anno e così via. Quindi ci vuole una vita professionale dedicata completamente a questi temi per poter andare a capire quale voce di una fattura luce o gas è corretta e quale invece non lo è.

Inoltre, quale voce vado a mettere nel budget della mia azienda perché comporrà il costo della materia prima del contratto luce o gas che ho firmato? È per quello che dico che molte volte tanti commerciali o tanti personaggi che si atteggiano ad Energy manager in realtà guardano soltanto il prezzo della materia prima che c’è all’interno di una proposta contrattuale e non vanno ad approfondire più di tanto. Alla fine, queste persone non portano un vero valore al mercato, non danno la possibilità al cliente di giudicare se quell’offerta è buona o non è buona e, soprattutto, se quelle fatture sono corrette o non corrette. L’assurdo lo abbiamo trovato proprio da un nostro cliente – ma ce ne sono un milione di altri casi simili in Italia – che fiero ci mostrò all’inizio che quanto sostenevamo noi era sbagliato perché il suo fornitore gli stava inserendo in fattura lo stesso costo della materia prima che aveva da contratto. Ed io gli dissi: “bene, siccome questo fornitore ti sta inserendo 50 €/MWh di costo dell’energia e il mercato oggi quota 74 €/MWh, ma secondo te il fornitore è in rimessa di 24 €/MWh?”. E inizialmente non capì…

Il prezzo di acquisto all’ingrosso dell’elettricità sulla Borsa elettrica italiana nella principale fascia di consumo (F1) a partire da gennaio 2019 fino al mese di febbraio 2024. (fonte: elaborazione Sagme su dati GME)

Poi gli feci vedere l’evoluzione di quella sua fattura dell’energia elettrica che, se fosse stata fatta a 50 €/MWh, avrebbe portato un costo finale di un certo tipo; mentre la sua fattura reale ne riportava un altro, molto più alto. E allora venne fuori che il suo fornitore l’energia non la fatturava a 50 €/MWh, bensì la fatturava a 94 €/MWh, quindi ben 20 € sopra il prezzo di mercato. Ovviamente quel cliente, per quanto evoluto – perché si parlava di un’industria – non aveva avuto il mezzo o i mezzi per poter approfondire la sua conoscenza su tutte le altre voci di costo di una bolletta e quindi, guardando semplicemente la rispondenza tra quello che era scritto nel contratto e ciò che era scritto nella fattura, era tranquillo. Ma in realtà stava pagando molto di più. Può quindi immaginare che cosa accade agli utenti domestici, di cui nessuno controllerà mai la bolletta, a parte noi se è un nostro cliente. Ma siamo un unicum in Italia.

MM: Come possono, oggi, un padre o una madre di famiglia orientarsi nella giungla dei contratti dei fornitori che c’è sul mercato libero? Esiste una sorta di bussola?

MS: Come abbiamo detto prima. Il Governo e l’Authority hanno pensato che il Portale Offerte dell’Acquirente Unico – che è attivo dal 2018 – fosse lo strumento principe per far orientare i clienti finali sul mercato libero. In realtà, non tutti i fornitori pubblicano le loro offerte sul Portale dell’Acquirente Unico. Ma, soprattutto, i fornitori fanno offerte differenziate ed a volte succede che si trovano offerte più convenienti dallo stesso fornitore se ci si dialoga in maniera diversa, cioè in maniera diretta, come capita nel nostro caso. In effetti, su alcuni fornitori abbiamo avuto questa opportunità di dialogo diretta e ci vengono fatte delle offerte commerciali – dette “in convenzione” – che non contengono certi parametri di costo e certi parametri di rischio, perché il fornitore ha capito come lavora Sagme e, di conseguenza, in queste offerte a noi dedicate si trovano costi più bassi, e tali offerte non si trovano sul Portale dell’Acquirente Unico.

Inoltre, non è così facile andare sul Portale Offerte dell’Acquirente Unico e poi cliccare su un’offerta e andare a firmare effettivamente quell’offerta. Quindi l’inghippo è dietro l’angolo, anche usando quello strumento. Senza contare che la quantità di persone che hanno fatto contratti online, nel nostro mercato, è veramente bassa rispetto al totale dei consumatori: cioè non si parla di gas e luce come di un prodotto che può essere acquistato attraverso Amazon. Sono infatti situazioni completamente diverse e il valore di ogni transazione, nel caso di gas e luce, è molto più alto di quello di un oggettino che si possa andare acquistare sulle piattaforme di e-commerce, ciò sia se si parla di un cliente domestico, sia – a maggior ragione – se si parla di un cliente industriale o di una piccola-media partita Iva. A mio avviso, il consumatore finale se non lavora nel settore non ha le competenze per poter giudicare veramente la bontà di un’offerta. La “bontà” non significa solo che questa offerta è quella che poi veramente mi verrà messa in fattura e che veramente poi ho, ma è l’andare a misurare, ovvero confrontare, quell’offerta rispetto all’universo del mercato.

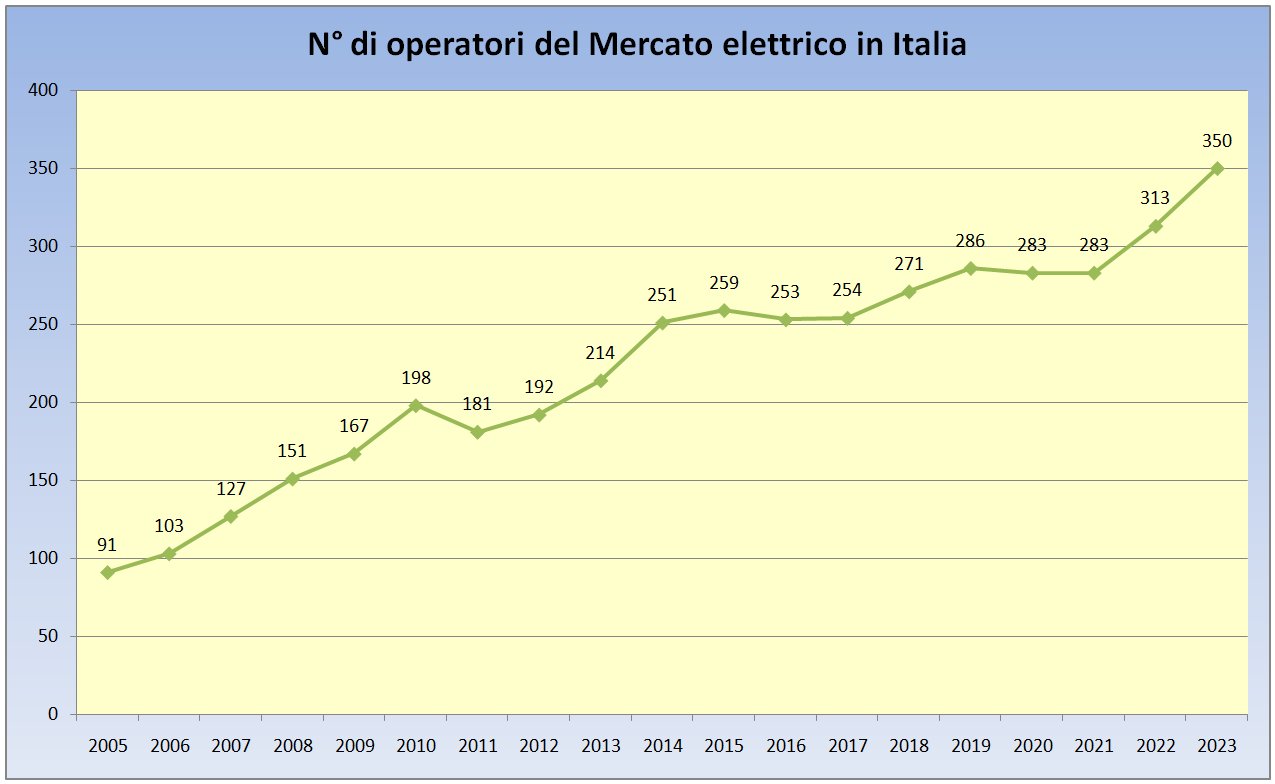

Consideriamo che sul nostro mercato ci sono circa 700 fornitori e che tanti di questi 700 fornitori hanno almeno 3-4 offerte aperte in un certo periodo, ma c’è chi ne ha anche 10, chi ne ha una sola, come ad esempio i fornitori più piccoli; mentre quelli più grandi, che hanno l’agenzia Tizio, l’Agenzia Caio, l’agenzia Sempronio, a volte fanno n offerte solo per quelle tre agenzie. Quindi è difficilissimo per un consumatore, per un buon padre di famiglia, orientarsi all’interno di questo mercato. A mio avviso, è importante far nascere, nel nostro mercato, figure simili alla nostra, che hanno come preoccupazione primaria quello di andare a trovare opportunità vere all’interno del mercato per conto di un cliente.

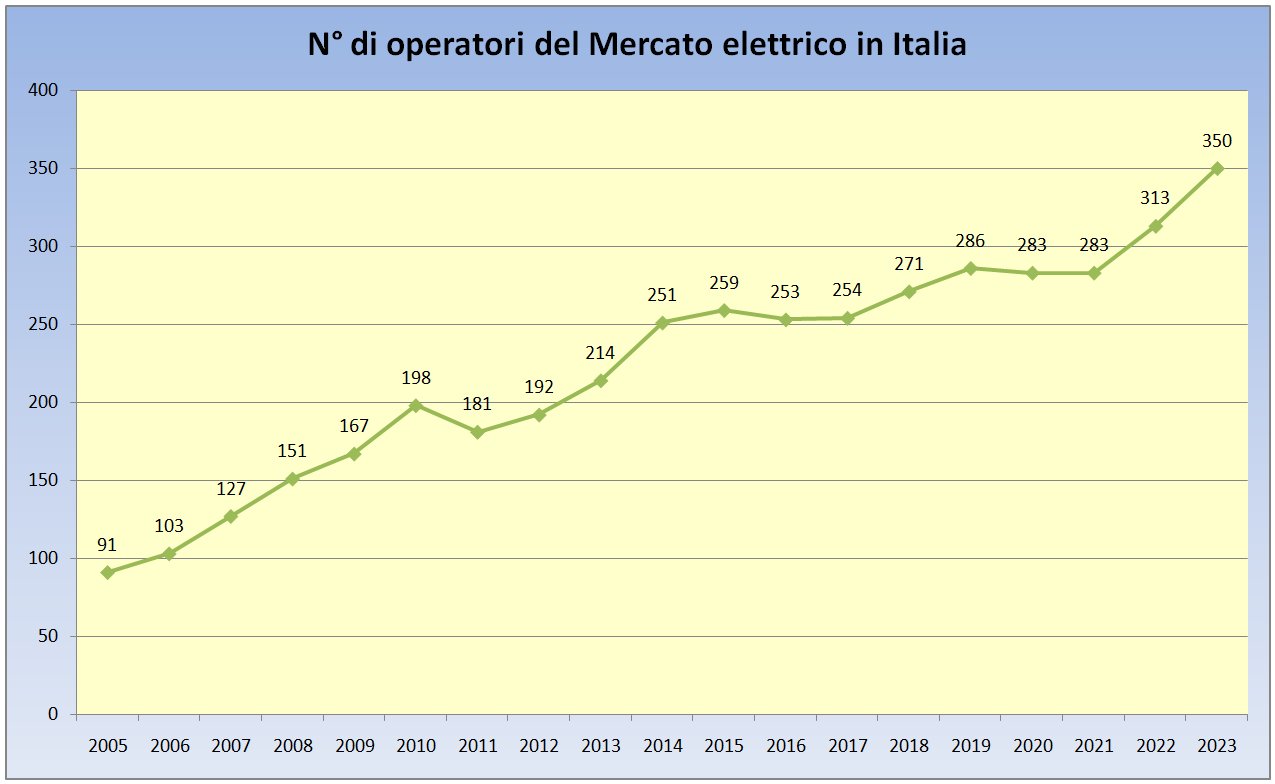

Il numero di operatori autorizzati sul mercato elettrico italiano dalla liberalizzazione del mercato a oggi. (fonte: ARERA)

Per fare questo lavoro, però, queste società di consulenza devono essere dotate di professionisti competenti nel settore (non basta essere ingegneri, fisici, matematici o economisti, bisogna anche averci lavorato!) che non abbiano l’intenzione di costituire la forza di vendita per il fornitore, ma che vogliano stare dalla parte del cliente finale, del consumatore. Bene inteso, queste società non dovranno puntare al risultato di breve periodo, perché con i clienti finali si guadagna meno che con i fornitori! E, soprattutto, dovranno fare ciò conoscendo il mercato, non facendo i venditori di società di vendita, magari spacciandosi pure per consulenti quando in realtà non lo si è affatto. È un mestiere non facile, il nostro, perché richiede competenze e investimenti in piattaforme informatiche; ma forniamo consigli preziosi ai clienti, un po’ come quando si vanno a rivolgere a un dottore che sa lavorare bene per loro.

MM: Cosa ne pensa dei comparatori online, che illudono le persone sulla possibilità del fai-da-te nella scelta del fornitore? Molte offerte lì sono attraenti solo per il prezzo dell’energia: dov’è l’inganno?

MS: I comparatori online hanno solitamente un insieme di fornitori molto limitato, perché in realtà – non voglio fare qui nomi e cognomi – sono delle agenzie di vendita mascherate. Quindi ti mettono lì un insieme ristretto di offerte, che sono le offerte dei fornitori che a loro (o con loro) hanno sottoscritto un certo contratto che possiamo chiamare “di servizio”. Ma è un certo tipo di contratto, quindi sui loro portali questi comparatori non danno tutte le offerte di quel fornitore e tanto meno danno tutte le offerte di tutti i fornitori: semplicemente ne comparano 10, 20 e quindi ciò è estremamente limitante, soprattutto nel mercato dei clienti domestici e delle piccole partite IVA. Inoltre, spesso, in un certo periodo orientano il navigatore che incappa nel loro portale verso un solo fornitore, il che secondo me è già abbastanza indicativo del tipo di lavoro che stanno portando avanti, per cui non aggiungo altro.

Il fatto, poi, che di solito il comparatore online vada a comparare solo il costo della materia prima è lo strumento astuto per realizzare l’obiettivo: perché se poi quel fornitore inserisce – come verifichiamo facilmente analizzando le fatture di dettaglio con i nostri software specializzati – dei costi aggiuntivi, ad esempio, per la modulistica o costi sui servizi previsti per il trasporto e la distribuzione che sono diversi da quelli definiti da ARERA, nessuno lo va a vedere perché c’è la fiducia “cieca” – in senso letterale – nel comparatore famoso. E quindi il comparatore fa un’analisi sul costo della materia prima, ma poi alla fine chi consuma va a pagare un “totale fattura” che in realtà si sviluppa in maniera diversa rispetto a quel costo prospettato di tot euro per la materia prima. Perciò, posso dire che questi portali non danno un reale vantaggio ai clienti finali, anzi sono una sorta di raggiro del consumatore.

MM: Veniamo al problema della mancata informazione al cliente. Le “bollette 2.0” lanciate da alcuni anni riportano i dati necessari per un vero confronto fra le offerte di fornitori diversi?

MS: No. Un cliente finale è una persona che tipicamente non lavora nel settore energetico, settore complesso per il numero di norme e di loro aggiornamenti. Una persona non addetta ai lavori, anche se attrezzata dal punto di vista della capacità di analizzare numeri, non riesce a fare una comparazione completa fra le offerte di due diversi fornitori basandosi sui 5 dati di sintesi che compaiono in una fattura normalmente inviata ad un cliente. Parlo quindi della cosiddetta “fattura sintetica”, ma si riesce difficilmente a fare un confronto pure disponendo della “fattura di dettaglio”, perché quest’ultima contiene lo sviluppo accorpato in 8-9 macro-voci, ma in realtà le macro-tabelle di ARERA che stanno dietro una fattura luce o gas sono molte di più. Quindi è difficile che perfino il consumatore più attento, o quella persona che più ha voglia di approfondire l’argomento, riesca ad orientarsi bene sui vari costi. Nelle fatture energetiche ci sono sempre quelle voci con costi “zero virgola qualcosa” che magari nel consumo di un cliente domestico potrebbero essere giudicate trascurabili, ma che non lo sono per chi ha i grandi consumi, come tanti clienti aziendali o industriali.

Ci sono addirittura voci di costo chiare che vengono accorpate all’interno della materia prima ma che, se uno va a vedere le tabelle definite dalla stessa ARERA, sono voci di costo separate: per esempio, mi viene in mente la componente CCR – o Copertura dei Rischi Commerciali – che può valere anche 4-5 centesimi di euro al metro cubo, quindi non è trascurabile su un costo complessivo di 30 cent/mc. Stiamo parlando, infatti, di un 15% circa. Perciò, secondo me, chi fa le verifiche delle fatture e chi fa le comparazioni delle offerte – che sono due lavorazioni differenti fra di loro – deve essere qualcuno che ha a disposizione tutti gli strumenti software per farlo, con tutti i numeri puntualmente aggiornati delle varie singole voci, le quali possono essere caricate sul cliente A ma magari non sul cliente B perché hanno profili di consumo con volumi diversi. Oggi per un consumatore questa analisi è difficile – per non dire impossibile – per quanto attento e volenteroso di approfondire, ma sarebbe possibile se ARERA volesse.

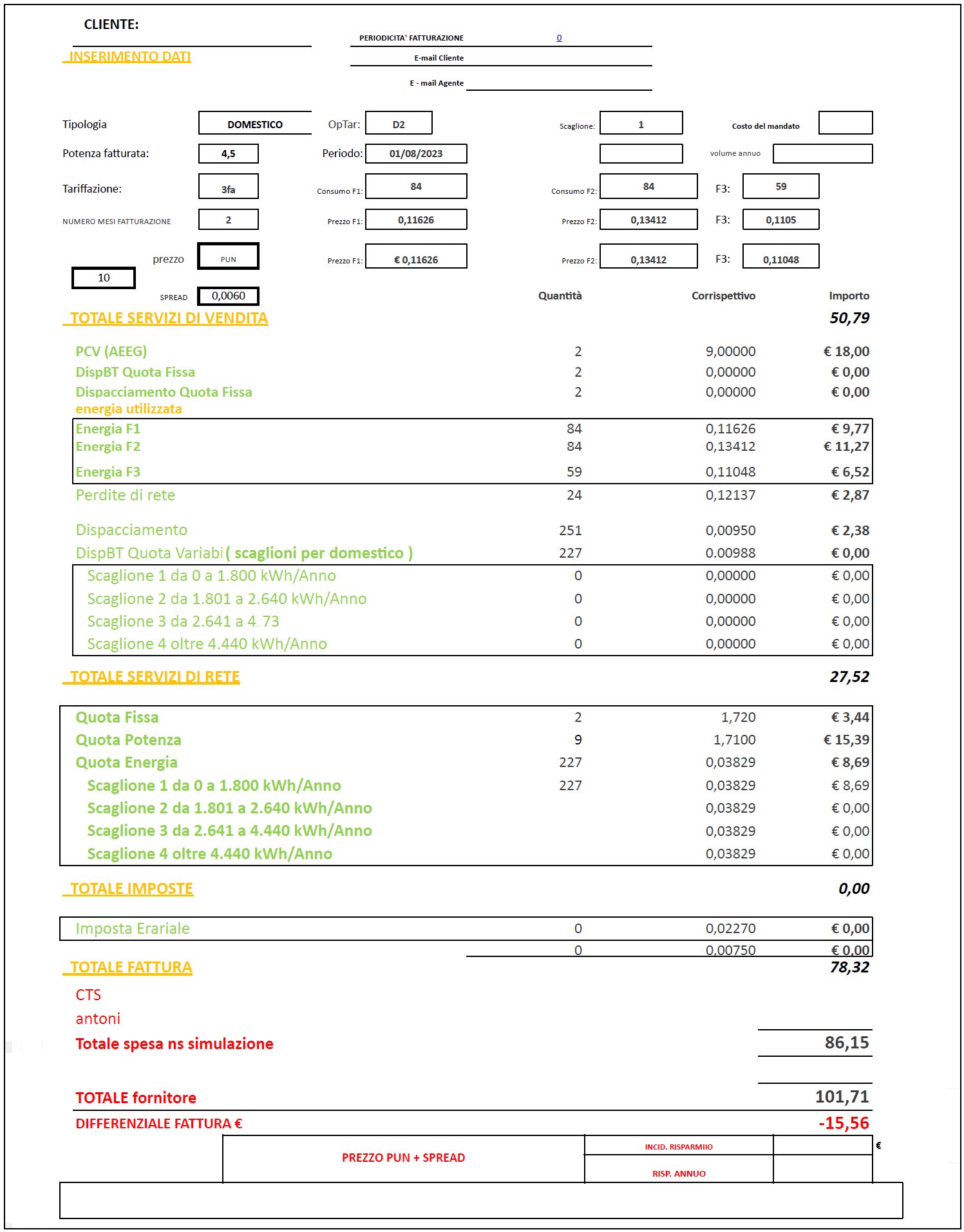

Un’analisi, effettuata dal software sviluppato dalla Sagme, della bolletta luce di un utente domestico, volta a evidenziare gli extra-costi introdotti dal fornitore, altrimenti “invisibili” per l’utente finale. (fonte: Sagme)

Infatti attualmente, anziché andare verso una semplificazione della fatturazione, da parte dell’Authority si va esattamente nella direzione opposta. Stanno difatti crescendo di numero le tabelle e le micro-voci che ARERA continua a mettere per l’elaborazione dei costi. Per semplificare, dovremmo ridurre le voci nelle varie tabelle. Posso capire che ARERA abbia necessità di creare dei fondi di compensazione per i bonus sociali o dei fondi di compensazione per la morosità. Va tutto bene, ma ciò può essere tranquillamente fatto in un altro modo. Questi importi, infatti, possono essere tranquillamente inseriti da ARERA all’interno di determinate voci di costo che verrebbero poi scorporate all’interno di fondi stabiliti da ARERA stessa sulla base delle analisi di fatturazione che l’Authority esegue sui fatturati delle società di vendita.

Gli operatori, dal canto loro, non dovrebbero avere la possibilità di introdurre nuove voci di costo nelle sezioni individuate da ARERA per la determinazione del valore di una fattura di energia. La conseguenza di questa “impostazione” che io caldeggio sarebbe che una società di vendita dovrebbe inserire in maniera esplicita gli extra-costi che applica su un cliente finale, rendendo così il cliente più consapevole di quello che sta pagando. In conclusione, la fattura sintetica è in realtà un danno per il cliente finale, e lo è anche la fattura di dettaglio, sempre che sia effettivamente disponibile per il cliente finale, perché entrambe non riescono ad essere comprensibili per un cliente.

MM: Cosa ne pensa, infine, del “turismo energetico”? Conviene stare fermi sul mercato o muoversi?

MS: Chi sta fermo spesso non ha la possibilità di cogliere le opportunità, quindi io non consiglio di stare fermi. Noi di Sagme esistiamo e lavoriamo perché siamo convinti che nel mercato ci si debba muovere andando a cogliere l’opportunità, talvolta da una parte e talvolta dall’altra. Quando sento citare l’espressione “turismo energetico”, la interpreto con un’accezione positiva: cioè la possibilità di un cliente di andare a scegliere un fornitore oggi e poi cambiarlo domani, se le condizioni di mercato sono diverse. E questo per me è corretto, ed è parte del nostro importante lavoro. Purtroppo, invece, nell’accezione che viene usata nel mercato e dalla stessa ARERA, il concetto del turismo energetico è inteso in maniera diversa: cioè è il cambio fornitore che viene attuato dal cliente che non paga il fornitore precedente. E questo, ovviamente noi non lo alimentiamo in alcun modo. Anzi, nei contratti che noi facciamo scriviamo chiaramente che un cliente che non paga il fornitore non viene più seguito dalla nostra società. Ciò rientra sempre in quel discorso valoriale a cui facevamo cenno all’inizio dell’intervista.

Per noi il turismo energetico sarebbe da prendere in un’accezione propositiva e nel rispetto delle parti.

Il cliente deve poter liberamente scegliere il fornitore più conveniente per la propria capacità di consumo, per le proprie necessità; quindi dovrebbe essere possibile anche per i clienti industriali, sui quali invece siamo ancora fermi a contratti di durata annuale, ma ci sono altri paesi – che fanno parte dell’Unione europea – dove addirittura sono ancora fermi ai contratti biennali. Vede, alla fine uno pensa spesso al cliente domestico, al piccolo negozietto sotto casa, però poi ci sono le grandi industrie che hanno avuto grossi problemi in questi ultimi 2-3 anni: importanti fornitori, per non accollarsi rischi, hanno d’improvviso chiuso loro i rubinetti, mentre altri hanno chiesto loro delle fidejussioni estremamente onerose come garanzia delle forniture. Quindi, per queste realtà il turismo energetico è stato – ed è – spesso addirittura una questione di sopravvivenza, considerato che per un’industria subito dopo i costi della materia prima per realizzare i prodotti vengono i costi energetici, che in Italia sono notoriamente fra i più alti d’Europa.

Pertanto è fondamentale che questa materia venga affrontata con una certa competenza e, a volte, rimango disarmato quando, entrando nelle industrie, vedo da una parte dei dirigenti che fanno dei piani di produzione e, dall’altra, enormi sprechi energetici. Perfino gli Energy manager che operano nelle aziende energivore sono, nel migliore dei casi, ingegneri che si buttano tipicamente sull’efficientamento fisico, che comporta investimenti rilevanti, trascurando i controlli sui consumi e sulle utenze energetiche, che comporterebbero investimenti assai inferiori ma di maggior valore per quell’azienda. Infine, la mancanza di una programmazione nelle varie fasce di consumo all’interno delle aziende, spesso legata ai contratti con il personale, comporta che il nostro imprenditore è vincolato a rimanere fermo su un vecchio modo di consumare e dunque spende cifre enormi, quando magari già poteva evitare un 25% dei costi energetici con opportune programmazioni, come quelle che suggeriamo ai nostri clienti industriali.

Bibliografia

[1] Menichella M., “Le 10 cause del caro-bolletta energetico italiano: anatomia di un disastro”, Fondazione David Hume, 10 gennaio 2022.

[2] Menichella M., “Le speculazioni sul gas che stanno creando il caro-bollette. E le Authority stanno a guardare…”, Fondazione David Hume, 4 marzo 2022.

[3] Menichella M., “Le possibili soluzioni del problema del caro-bollette per evitare il ‘lockdown energetico’”, Fondazione David Hume, 9 maggio 2022.

[4] Menichella M., “Perché per quest’autunno-inverno si prospetta un ‘lockdown energetico’ ed i rischi per l’Italia”, Fondazione David Hume, 12 settembre 2022.