Vitamina D e minore mortalità per COVID-19: le evidenze e il suo uso per prevenzione e cura

Sulla base di sempre più numerose evidenze epidemiologiche riportate nella letteratura medico-scientifica, appare ogni giorno più chiaro come il raggiungimento – tramite esposizione al sole o semplice integrazione quotidiana – di adeguati livelli di vitamina D nel sangue sia necessario non soltanto per prevenire le numerose patologie croniche che possono ridurre l’aspettativa di vita nelle persone anziane e creare “comorbidità” che aggravano il COVID-19, ma anche per determinare direttamente una maggiore resistenza al COVID-19 e, di conseguenza, un netto calo non del numero di infezioni (con cui non è stata trovata alcuna correlazione), bensì della mortalità e dei ricoveri in terapia intensiva. Ciò non stupisce, sia alla luce del ruolo protettivo della vitamina D in numerose altre patologie virali grazie alla sua attività immunomodulante e antivirale, sia del fatto che, in Italia, nel 2020 il numero di ricoverati in terapia intensiva in rapporto ai casi attivi sia crollato proprio nei mesi estivi, quando maggiore è l’irradiazione solare ultravioletta, responsabile della produzione naturale della vitamina D. L’Italia, fra l’altro, è – come ben noto ai medici di base – uno dei Paesi europei (insieme a Spagna e Grecia) con maggiore carenza di vitamina D nella popolazione. Pertanto, il compenso a scopo preventivo della carenza di vitamina D, in associazione alle ben note misure di ordine generale, potrebbe senza dubbio contribuire a superare questa difficile emergenza (non è un caso che l’Inghilterra stia già distribuendo la vitamina D agli anziani), insieme all’auspicabile impiego terapeutico in ambito ospedaliero in aggiunta alle cure attuali, come già avvenuto con successo in studi condotti in altri Paesi. Il costo irrisorio della vitamina D, il suo elevatissimo profilo di sicurezza e la sua indipendenza (a differenza dei vaccini) dalle diverse varianti del SARS-CoV-2, rendono dunque l’affiancare alla campagna vaccinale (1) la prevenzione con la vitamina D e (2) l’informazione al pubblico sull’argomento una strategia win-win, attuabile in pochi giorni anziché i molti mesi della vaccinazione di massa, e nella quale non si ha nulla da perdere ma potenzialmente molto da guadagnare. Infine, fa riflettere che oltre 150 fra docenti universitari e medici ospedalieri italiani di alto livello abbiano firmato un appello in tal senso promosso a inizio dicembre dall’Accademia di Medicina di Torino, ma inascoltato dalle Istituzioni preposte alla gestione della pandemia.

L’azione di protezione della vitamina D contro le più varie infezioni virali

La vitamina D è un ormone che modula la risposta immunitaria, ad effetto antinfiammatorio e antimicrobico. Esistono due principali forme di vitamina D: la vitamina “D2” (ergocalciferolo) e la vitamina “D3” (colecalciferolo). La vitamina D2 è assunta tramite una dieta a base di vegetali (ad es. funghi irradiati con raggi UV-B). Il colecalciferolo naturale (vitamina D3), invece, si ottiene in piccola quantità dal cibo animale, ma è principalmente sintetizzato nella pelle dopo l’esposizione alla luce solare. In pratica, la radiazione ultravioletta fornisce circa l’80% della vitamina D naturale, il resto lo dà la dieta.

La produzione di vitamina D / D3 è influenzata principalmente dalla intensità dei raggi ultravioletti solari di tipo UV-B (280-315 nm), dalla durata dell’esposizione al sole, dalla pigmentazione della pelle e dalla superficie della pelle disponibile per l’esposizione. L’esposizione di 10-15 min al sole di tutto il corpo, a mezzogiorno in piena estate, in un individuo di carnagione chiara può produrre un aumento dei livelli di vitamina D nel sangue equivalente a quello indotto da una dose orale fino a 625 microgrammi (pari a 250.000 UI), ben maggiore dei circa 70-125 microgrammi al giorno (28.000-50.000 UI) equivalenti al livello sintetizzato alla fine della stagione estiva dalla pelle normale, non chiara, di un lavoratore esposto cronicamente al sole [26, 28]. Viceversa, l’indossare vestiti con le maniche o lo stare quasi sempre all’ombra riduce il livello di vitamina D nel sangue. E anche in un lockdown è lecito attendersi che i livelli di vitamina D negli individui coinvolti siano destinati rapidamente a calare.

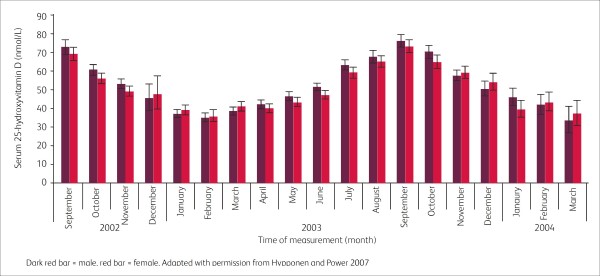

Variazione stagionale dei livelli di concentrazione della vitamina D nel sangue, rilevata su un gruppo di 7.437 britannici dell’età di 45 anni. Si noti come tali livelli siano massimi nel mese di settembre e minimi nel mese di febbraio, un andamento stagionale temporalmente piuttosto simile a quello che incontreremo più avanti per i raggi ultravioletti solari (fonte: Hopkin et al. 2020 [1])

È stato da tempo dimostrato, nella letteratura medica, che la vitamina D potenzia l’attività antimicrobica contro diversi agenti patogeni, inclusi i virus respiratori. Infatti, sia le osservazioni in vitro che le prove con l’assunzione di vitamina D come integratore hanno ampiamente dimostrato il carattere protettivo della vitamina D contro vari virus respiratori (tra cui virus sinciziale, influenza) e altri virus non respiratori (come il virus dell’immunodeficienza umana virus, il virus dell’epatite C e il virus della dengue) [2].

Già quasi dieci anni fa, Beard et al. (2011) [3] hanno concluso che studi epidemiologici interventistici e osservazionali forniscono la prova che la carenza di vitamina D nel sangue può conferire un aumento del rischio di influenza e di infezioni acute delle vie respiratorie [4]. Inoltre, uno studio controllato randomizzato aveva dimostrato che l’integrazione di vitamina D per i pazienti ad alto rischio di infezione delle vie respiratorie riduce i sintomi e la necessità di terapia antibiotica [5]. E una recente meta-analisi basata su otto studi osservazionali ha riportato che i soggetti con una carenza (<20 ng/ml) di vitamina D nel sangue avevano un rischio aumentato del 64% di polmonite acquisita in comunità [6].

Una recente meta-analisi di Martineau et al. (2017) [7] mostra che l’assunzione regolare di vitamina D3 per via orale (a dosi fino a 2.000 UI / giorno) è al tempo stesso sicura e protettiva contro le infezioni acute delle vie respiratorie, specialmente nei soggetti con carenza di vitamina D [8]. Anche una recente meta-analisi di diversi studi, svolta da Nurshad Ali [6], ha dimostrato il ruolo della vitamina D nel ridurre il rischio di infezioni virali acute del tratto respiratorio e della polmonite, attraverso (1) l’inibizione diretta della replicazione virale o (2) tramite azione antinfiammatoria o (3) immunomodulazione.

L’ipotesi di un ruolo protettivo della vitamina D anche nei confronti del COVID-19

Alcuni ricercatori hanno dunque ipotizzato che l’insufficienza di vitamina D possa compromettere la funzione immunitaria respiratoria, aumentando il rischio di gravità e mortalità anche nel caso del COVID-19 [6]. Il COVID-19, infatti, è una malattia che può essere suddivisa, sostanzialmente, in tre fasi: (1) una fase asintomatica; (2) una fase sintomatica non grave con il coinvolgimento del tratto delle vie respiratorie superiori; (3) una fase di grave malattia potenzialmente letale, caratterizzata da carenza di ossigeno nel polmone e progressione alla “sindrome da distress respiratorio acuto” (ARDS) [9].

I recenti dati clinici suggeriscono che questi sintomi gravi siano dovuti all’attivazione della risposta immunitaria che porta alla tempesta di citochine, responsabile dello sviluppo dell’ARDS. La tempesta di citochine è solitamente una risposta infiammatoria incontrollata culminante con la secrezione di citochine proinfiammatorie e chemochine, che porta a distress respiratorio acuto, insufficienza multiorgano e, infine, morte. Le citochine proinfiammatorie che sono responsabili della tempesta di citochine sono state trovate a un livello più in alto nei pazienti COVID-19 che richiedono il ricovero in terapia intensiva [9].

La vitamina D è ben nota inibire la risposta immunitaria infiammatoria patologica; di conseguenza, essa potrebbe ridurre al minimo il verificarsi della tempesta di citochine [9]. Attraverso le sue interazioni con una moltitudine di cellule, la vitamina D può avere, in realtà, diversi modi per ridurre il rischio di infezioni acute del tratto respiratorio e di COVID-19, nonché il danno a più organi da esso indotto: riduzione della sopravvivenza e replicazione dei virus, riduzione del rischio di produzione di citochine infiammatorie, etc. [10]. Pertanto, la vitamina D potrebbe avere effetti protettivi e terapeutici contro il COVID-19.

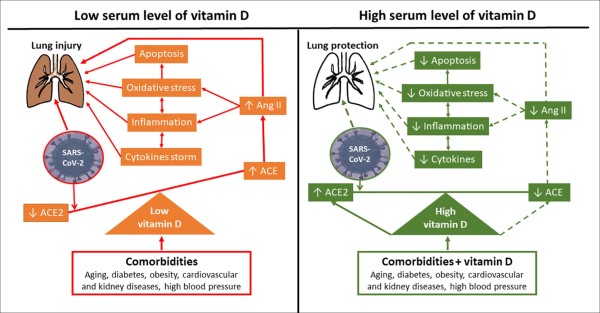

L’effetto protettivo della vitamina D contro il COVID-19 sarebbe correlato, secondo l’opinione diffusa fra i ricercatori, soprattutto alla soppressione della risposta delle citochine e alla riduzione della gravità / rischio di sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), verosimilmente secondo lo schema un po’ più tecnico illustrato in figura, relativo a persone con comorbidità. Qui le linee solide indicano stimolazione / induzione, mentre quelle tratteggiate indicano inibizione / blocco. (fonte: Ferder et al., 2020 [23])

Un apporto inadeguato di vitamina D, inoltre, ha una varietà di effetti scheletrici e non scheletrici. Esistono ampie prove che varie malattie non trasmissibili (ipertensione, diabete, sindrome metabolica) siano associate a bassi livelli di vitamina D nel sangue. Queste comorbidità, insieme con la carenza di vitamina D spesso concomitante, aumentano il rischio di eventi COVID-19 gravi [11]. Dunque, una deficienza di vitamina D ha sicuramente un effetto indiretto sulla mortalità del COVID-19 (favorendo le comorbidità), ma – come fra poco vedremo – sembra avere anche un effetto più diretto.

Pertanto, si dovrebbe prestare molta più attenzione all’importanza dei livelli della vitamina D per lo sviluppo e il decorso della malattia da COVID-19. In particolare, nei metodi utilizzati in Europa per controllare la pandemia (lockdown), la sintesi naturale della vitamina D della pelle viene ridotta, in quanto le persone hanno poche opportunità di essere esposte al sole. La breve emivita della vitamina D rende quindi una crescente carenza di questa vitamina più probabile in caso di lockdown [11], con tutte le conseguenze del caso, che risulteranno più chiare nel seguito di questo articolo.

Il legame fra i livelli di vitamina D e due variabili stagionali: irraggiamento UV e inquinamento

La carenza di vitamina D è un problema diffuso, ben documentato nella letteratura accademica, nella popolazione adulta in generale. Tale insufficienza sembra essere associata anche a un aumentato rischio di malattie croniche e del cancro [10], sebbene un rapporto causa-effetto non sia mai stato dimostrato. Pertanto, pur non esistendo un consenso uguale per tutti i Paesi sui livelli ideali di integrazione di vitamina D, le linee guida per l’Italia raccomandano un’assunzione giornaliera compresa fra 1.000 e 2.000 UI di vitamina D, in funzione dell’età e dell’esposizione solare [12]. L’oncologa Debora Rasio raccomanda, anche come possibile ausilio per la prevenzione del cancro, un’integrazione giornaliera di 2.000 UI [13].

Le infezioni delle vie respiratorie sono più frequenti nei mesi invernali (e soprattutto alle latitudini settentrionali) piuttosto che in estate. Questo vale anche per la malattia infettiva COVID-19, che si è diffusa velocemente in tutto il mondo, divenendo una pandemia, nei mesi invernali. Una caratteristica comune dei mesi invernali e degli abitanti di tutti i Paesi a nord del 42-esimo parallelo è una carenza di vitamina D che si verifica frequentemente durante questo periodo. Ciò solleva la questione se un apporto inadeguato di vitamina D abbia un’influenza sulla diffusione e sulla gravitàdella malattia COVID-19 [20].

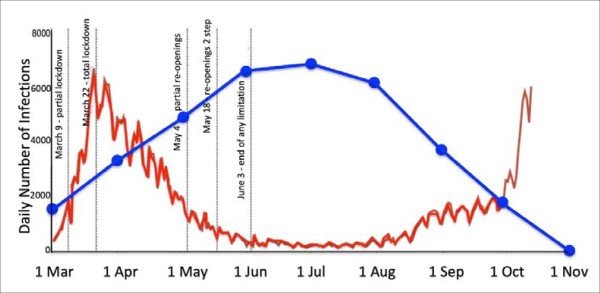

In effetti, De Natale et al. [14], analizzando il periodo che va 1° marzo-1° ottobre 2020, hanno osservato per l’Italia: (a) per quanto riguarda la diffusione, una anticorrelazione fra il numero di infezioni giornaliere da COVID-19 e l’intensità della radiazione ultravioletta (indice UV) al suolo; (b) per quanto riguarda la gravità, una progressiva decrescita, con un minimo ad agosto, sia del rapporto “Ricoverati in Terapia Intensiva/Casi Attivi” sia di quello “Numero di Morti/Casi Attivi”, usati dagli Autori come indicatori della gravità della malattia. Mentre il calo della diffusione può essere spiegato dal lockdown attuato, quello della gravità può essere ben spiegato con la crescente radiazione UV, e la conseguente maggiore produzione di vitamina D, spiegazione suggerita anche da uno studio ecologico sui fattori ambientali di Isaia et al. [32].

L’effetto di mitigazione dell’epidemia di COVID-19 da parte dei raggi UV-B sembrerebbe trasparire anche analizzando solo l’andamento del numero delle infezioni, sebbene la relazione osservata fra le due variabili possa essere dovuta – in misura difficile da stimare – anche a fattori estranei (come ad esempio gli effetti del lockdown), per cui non può di per sé evidenziare un nesso causale. Si noti, comunque, la netta anticorrelazione fra il numero di infezioni giornaliere e l’intensità della radiazione solare ultravioletta (registrata da due stazioni meteo, una a Roma e una ad Aosta), che raggiunge un massimo nei mesi estivi, ed è stata elevata da marzo a ottobre 2020. (fonte: De Natale et al., 2020 [14])

Anche l’inquinamento atmosferico gioca un ruolo nell’abbassare i livelli di vitamina D nel sangue, poiché riduce l’esposizione alla luce solare. Ad esempio, il livello di polveri sottili (PM2.5) e di biossido di azoto (utilizzato come tracciante dell’inquinamento atmosferico nelle rilevazioni via satellite) sono elevati nei mesi che vanno da ottobre a marzo, in particolare nella Pianura Padana, che d’inverno risulta essere una delle tre zone più inquinate del mondo, insieme all’area intorno a Pechino ed a quella intorno a New York. Inoltre, anche la nebbia tipica della Val Padana riduce i raggi UV-B, e quindi i livelli di vitamina D.

Come osservato da Hamad et al. [9], i Paesi africani hanno il privilegio del sole nella maggior parte delle stagioni dell’anno, e ciò aiuta a sintetizzare la vitamina D3, il che potrebbe spiegare il basso numero di casi di COVID-19 rispetto a quelli dei paesi europei: fino alla data del 22 agosto 2020, la regione europea ha riferito 3.633.633 casi confermati e 208.959 morti (rapporto 17:1), mentre in Africa i casi confermati sono stati 1.246.185 ed i morti 29.586 (rapporto 42:1). Sebbene i lockdown siano stati implementati sia dai paesi europei che africani, in questi ultimi il rapporto morti/positivi è 2,5 volte più basso.

Il fatto che l’’infezione da COVID-19 sia più diffusa in Europa rispetto all’Africa, molto probabilmente, può essere attribuito in gran parte alla differenza di immunità, osservano ancora gli autori del citato articolo: gli studi condotti in Africa, in generale, hanno mostrato livelli adeguati o addirittura un’elevata concentrazione media di vitamina D nel sangue, mentre in Europa essa è risultata non ottimale, soprattutto nell’Europa meridionale (Spagna e Italia). E ricordiamo il ruolo della vitamina D nel sopprimere la risposta immunitaria e nel diminuire la tempesta di citochine che rende i casi di COVID-19 gravi e spesso letali [9].

L’assenza di correlazione fra livello di vitamina D e numero di casi di COVID-19

Come evidenziato da Nurshad Ali [6] nel suo già citato articolo di rassegna, è stata osservata una significativa correlazione negativa (p = 0,033) tra i livelli medi di vitamina D ed il numero di casi di COVID-19 per milione di abitanti nei paesi europei [6]. Tuttavia, un altro studio scientifico ha rilevato che, dopo il controllo dei fattori di confondimento, i pazienti con un livello basso di vitamina D nel sangue (<30 ng/mL) hanno una probabilità leggermente maggiore (OR = 1,45, p = <0,001) di essere infettati da COVID-19 rispetto ai pazienti con livello di vitamina D maggiore o uguale a 30 ng/mL [5].

In conclusione, nonostante livelli più elevati di vitamina D siano associati a difese immunitarie migliori e ad una prognosi favorevole in altre infezioni virali, al momento non ci sono prove sufficienti sull’associazione tra i livelli di vitamina D e il numero di casi di COVID-19. Pertanto, sono necessari studi di controllo randomizzati e studi di coorte per verificare ulteriormente questa specifica ipotesi [6], dato che, fino ad ora, nessuna relazione causale è stata testata e, d’altra parte, normalmente sangue e livelli di vitamina D non sono stati valutati nei pazienti infetti di SARS-CoV-2.

Anche secondo una rassegna sistematica e una meta-analisi effettuata da Pereira et al. [15], la carenza di vitamina D non è risultata essere associata a una maggiore probabilità di infezione da COVID-19, tuttavia l’analisi ha evidenziato che i casi gravi di COVID-19 presentano una carenza di vitamina D maggiore rispetto ai casi lievi; inoltre, un’insufficienza di concentrazione di vitamina D ha comportato un aumento dell’ospedalizzazione e della mortalità da COVID-19. Infine, gli Autori hanno osservato un’associazione positiva tra la carenza di vitamina D e la gravità della malattia.

In questo senso, essi hanno osservato che i pazienti con casi gravi di COVID-19, caratterizzati da difficoltà nelle vie respiratorie, saturazione di ossigeno a riposo <93%, o con complicanze della malattia – come la necessità di ventilazione meccanica, shock settico o insufficienza di organi non respiratori – sono anche coloro che tendono a presentare livelli di vitamina D nel sangue inadeguati. Una possibile spiegazione è che la concentrazione di vitamina D sia inversamente associata alle citochine pro-infiammatorie. Uno studio retrospettivo nel sud dell’Asia rafforza questa ipotesi, in quanto mostra livelli di vitamina D significativamente più bassi secondo la gravità della malattia [15].

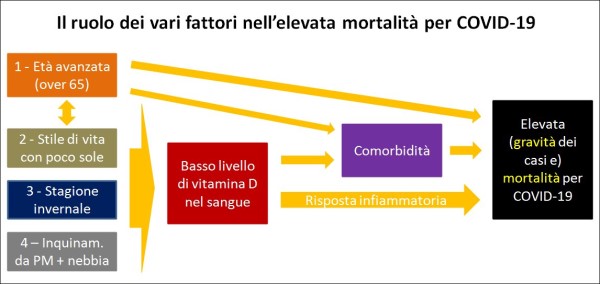

Apparentemente, dunque, la vitamina D è correlata al controllo della progressione del COVID-19 nel paziente (i famosi tre stadi di cui abbiamo parlato all’inizio) e con l’evoluzione della mortalità a causa dell’infezione. Tuttavia, dovrebbero essere collegati alla carenza di vitamina D anche altri fattori osservati, come la precedente esistenza di comorbidità in questi pazienti e, soprattutto, la loro età, poiché i livelli ridotti di vitamina D nel sangue sono più prevalenti nella parte anziana della popolazione [15]. Il risultato netto è che vi è un effetto della carenza di vitamina D sulla mortalità per COVID-19.

Il ruolo dei vari fattori coinvolti nella mortalità per COVID-19. Si noti come la carenza di vitamina D giochi un ruolo assolutamente centrale e fondamentale nel determinare un’elevata mortalità per COVID-19. Pertanto, è anche il principale fattore su cui agire. (fonte: elaborazione dell’Autore – Uso libero con licenza CC)

Gli evidenti effetti della carenza di vitamina D sulla mortalità da COVID-19

Un postulato importante sulla possibile associazione fra deficit di vitamina D e la malattia COVID-19 è l’elevata mortalità registrata tra la popolazione di anziani, che in virtù di vari fattori (mobilità generalmente più ridotta rispetto alla popolazione attiva, minore frequenza di uscita, etc.) hanno maggiori probabilità di avere livelli più bassi di vitamina D nel sangue. Ad esempio, Ilie et al. (2020) hanno riferito che la popolazione anziana nei paesi con livelli più elevati di mortalità per COVID-19 – come Italia e Spagna – presenta dei livelli medi di vitamina D nel sangue significativamente inferiori [5].

E in effetti, come mostrato dalla rassegna sistematica di Samad et al. [5], “i pazienti con insufficienza di vitamina D (<25 ng/mL) sono risultati avere ben 5,84 volte più probabilità di morire di COVID-19 rispetto alle persone con livelli sufficienti di vitamina D. Anche un altro studio ha scoperto che una carenza di vitamina D è associata a un rischio di morte più elevato: le persone con carenza di vitamina D (<12 ng/mL) avevano una probabilità 2,2 volte maggiore di sviluppare COVID-19 grave dopo l’aggiustamento per età, sesso, obesità, malattie cardiache e malattie renali rispetto alla persone con vitamina D sufficiente” [5].

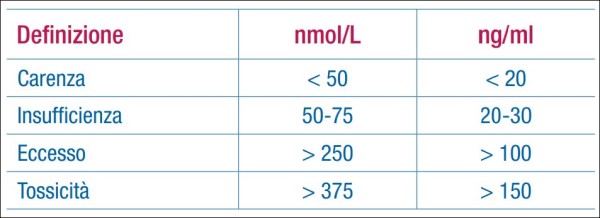

Interpretazione dei vari livelli di vitamina D nel sangue. (fonte: Italiano et al., 2018)

I risultati degli studi inclusi nella citata meta-analisi di Samad et al. [5] suggeriscono che “la vitamina D può servire come effetto attenuante per la gravità e la mortalità dell’infezione da COVID-19”. Gli Autori della stessa raccomandano, perciò, “la necessità di incoraggiare persone a mangiare cibi ricchi di vitamina D come pesce, carne rossa, fegato e tuorli d’uovo, ed allo stesso tempo di fornire integratori di vitamina D per le persone con COVID-19 al fine di aumentare la risposta del loro sistema immunitario, e quindi riducendo il rischio o la gravità dei disturbi immunomediati respiratori acuti e infiammatori”.

Smarandashe et al. [17] in un articolo di rassegna hanno mostrato che, considerando le latitudini, è stata trovata anche a livello globale – cioè in tutto il mondo, non solo localmente – una piccola correlazione inversa tra il livello della vitamina D nel sangue e il tasso di mortalità. Tuttavia, sebbene a causa di molteplici limitazioni questo studio non consenta di quantificare un valore della vitamina D “raccomandabile” con piena fiducia, permette almeno di capire quale potrebbe essere l’importanza della vitamina D nella prevenzione e nel trattamento del COVID-19, e che sarebbe prudente investire in questa direzione attraverso ampi studi clinici randomizzati [17].

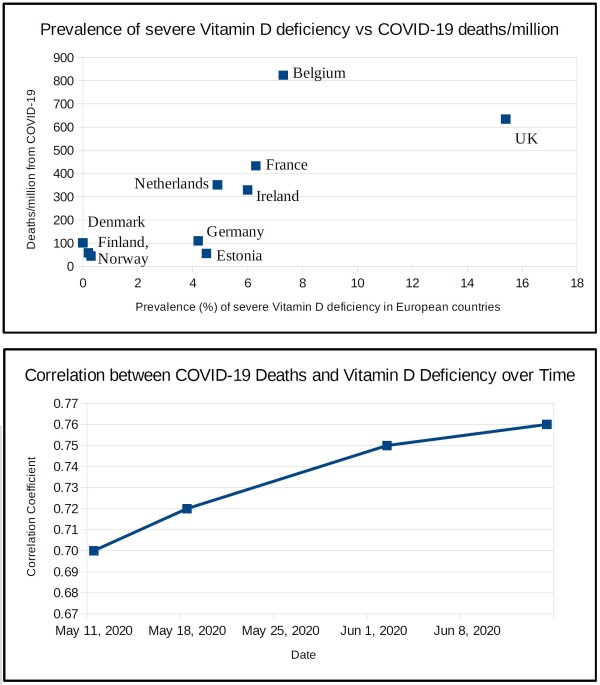

Pugach et al. [18] hanno indagato, in particolare, la situazione in 10 Paesi d’Europa, trovando una forte correlazione (con r = 0,76, p = 0,01) tra il tasso di mortalità per milione da COVID-19 e la prevalenza di una grave carenza di vitamina D. La correlazione è rimasta significativa, anche dopo l’adeguamento all’età struttura della popolazione. Inoltre, nel tempo, la correlazione si è rafforzata e il coefficiente r è aumentato in maniera asintotica (v. figura). Gli Autori suggeriscono che ciò dovrebbe spingere a un possibile trattamento e prevenzione del COVID-19 tramite integrazione di vitamina D.

Grafico in alto: La prevalenza di grave carenza di vitamina D vs. le morti di COVID-19 per milione in 10 diversi Paesi europei. Grafico in basso: L’andamento nel corso del tempo della correlazione fra morti per COVID-19 e carenza di vitamina D. Si noti comunque che, in entrambi i casi, il legame fra le due variabili – sebbene interessante e suggestivo – potrebbe essere dovuto almeno in parte ad altri fattori estranei, perciò di per sé non è sufficiente a provare un nesso causale. (fonte: Pugach et al., 2020 [18])

L’abbattimento della mortalità con l’integrazione ad alte dosi di vitamina D3

Un altro modo di notare il legame fra vitamina D e mortalità è nella profilassi con integrazione. In una rassegna sistematica e meta-analisi effettuata da Nikniaz et al. [19], l’analisi aggregata di quattro studi ha mostrato una diminuzione solida e statisticamente significativa del tasso di mortalità tra i pazienti con integrazione di vitamina D. Inoltre, ha rivelato che l’integrazione di vitamina D può migliorare in modo significativo: (1) la sopravvivenza dei pazienti, (2) ridurre le complicanze cliniche, (3) diminuire il tasso di ricovero in terapia intensiva e (4) abbassare i livelli sierici dei marker infiammatori.

In pratica, l’integrazione di vitamina D sembra diminuire il tasso di mortalità, la gravità della malattia ed i livelli di marcatori infiammatori tra i pazienti infetti da COVID-19, portando a una prognosi migliore e ad un aumento del tasso di sopravvivenza. Sebbene i risultati siano completamente a favore della vitamina D, riducendo essa il tasso di mortalità, non si può ancora trarre una conclusione definitiva a causa della mancanza di studi ad hoc: servono ulteriori studi per determinare il dosaggio ottimale dell’integrazione di vitamina D nella profilassi e per indagare ulteriormente i potenziali effetti terapeutici [19].

Ma qualche primo dato importante è arrivato a novembre scorso. In uno studio osservazionale incrociato condotto da Ling et al. [20], a 151 pazienti è stata somministrata una terapia booster, ovvero ad alte dosi di vitamina D3 (approssimativamente di 280.000 UI per un periodo di tempo fino 7 settimane). Questa, indipendentemente dai livelli basali di vitamina D nel sangue inizialmente presenti, è risultata essere associata a un rischio di mortalità notevolmente ridotto (del 62-87%) nei pazienti acuti ricoverati con COVID-19. Inoltre, più recentemente, Nogues et al. [33] in Spagna hanno trovato, somministrando la vitamina D3 ai pazienti di COVID-19 ammessi in ospedale, risultati molto simili: una riduzione dell’80% dei ricoveri in terapia intensiva e un calo del 60% nella mortalità. La vitamina era somministrata come segue: prima dose di 2 capsule (266 microgrammi / capsula, pari a 100.000 UI / capsula) al basale (giorno 0), una seconda dose di 1 capsula al giorno 3 e dosi successive di 1 capsula ai giorni 7, 15 e 30.

Pertanto, il trattamento con vitamina D3 sembra essere fortemente protettivo contro la mortalità per COVID-19 e mostra come l’integrazione di vitamina D3 sia necessaria per mantenere la salute immunitaria e rappresenti una potenziale opzione terapeutica per il COVID-19 [20]. L’impiego della vitamina D3 come potenziale opzione nella terapia per il COVID-19 risulta, evidentemente, una prospettiva attraente, data l’ampia disponibilità e il basso costo, nonché l’elevato profilo di sicurezza, in combinazione con un monitoraggio regolare dei livelli nel sangue.

Gli studi clinici su piccola scala stanno già iniziando a popolare la letteratura peer-reviewed. In uno studio pilota su 76 pazienti ricoverati con COVID-19 in un centro spagnolo, Entrenas Castillo et al. [21] hanno scoperto che un numero ben il 99,7% inferiore di pazienti trattati con vitamina D3 sono stati ricoverati in terapia intensiva rispetto ai controlli [20]. I pazienti trattati ricevevano per via orale 532 microgrammi (210.000 UI) il giorno del ricovero, e 266 microgrammi nei giorni 3 e 7, e poi settimanalmente fino alla dimissione o al ricovero in terapia intensiva.

Inoltre, Rastogi et al. [22] hanno recentemente completato in India un studio randomizzato controllato con placebo sulla terapia con vitamina D3 ad alte dosi (60.000 UI per 7 giorni) in 40 pazienti positivi al SARS-CoV-2 che erano asintomatici o solo lievemente sintomatici. Nei pazienti del gruppo di trattamento, alla fine del periodo di studio di 14 giorni è stata raggiunta una percentuale maggiore di negatività al SARS-CoV-2 ed i livelli di fibrinogeno (utilizzati come un biomarcatore della risposta infiammatoria) sono risultati significativamente più bassi rispetto al gruppo di controllo [20].

Perché le prove raccolte sono già convincenti e quanta vitamina D si può prendere

Come illustrato da Mercola et al. [10], “quattordici studi osservazionali provano che le concentrazioni di vitamina D nel sangue sono inversamente correlate con l’incidenza o la gravità del COVID-19. Le prove raccolte fino ad oggi soddisfano generalmente i famosi “criteri di Hill” per la causalità in un sistema biologico, vale a dire: forza dell’associazione, coerenza, temporalità, gradiente biologico, plausibilità (ad es. meccanismi) e coerenza. Dunque, la relazione causa-effetto poggia su solide basi”.

Anche se la conoscenza del ruolo della vitamina D è ancora scarsa, i dati raggruppati supportano il suo ruolo di strategia adiuvante volto a fornire una protezione rapida ed efficace contro il rischio di effetti gravi legati all’infezione da SARS-CoV-2. In questo scenario, sono stati provati diversi approcci, come dosi giornaliere di vitamina D per poco tempo o l’uso di una dose di carico iniziale seguita da alte dosi di vitamina D (booster) per un breve periodo. In ogni caso, e in tempi di pandemia, ciò consente di raggiungere concentrazioni plasmatiche all’interno di intervalli appropriati di 30-50 ng/mL o superiori [23].

Più specificamente, strategie come quella suggerita da Grant et al. [25] propongono una dose di 10.000 UI / giorno per un mese per raggiungere rapidamente l’obiettivo di 40-60 ng/mL di vitamina D, seguita da 5.000 UI / giorno per alcune altre settimane. Il livello proposto di alte dosi di vitamina D è sorprendente, trascurando i suoi possibili effetti tossici; tuttavia, a questo riguardo, alcuni studi dimostrano che una dose di 10.000 UI al giorno per 4-6 mesi non ha nessun effetto negativo: ad esempio, Amir et al. [24] non hanno verificato effetti tossici in donne canadesi con cancro al seno e metastasi ossee [23].

Come osservano Grant et al. [25], “un altro gruppo ha lavorato con 10.000 UI / giorno per 6 mesi senza causare ipercalcemia e ottenendo livelli di vitamina D dell’ordine di 79 ng/mL. la scommessa è stata più alta in altri studi con proposte per una dose iniziale di 100.000 UI per raggiungere subito concentrazioni nel sangue superiori a 20 ng/mL, o di 300.000 UI per livelli superiori a 30 ng/mL, e anche di una dose iniziale di 500.000 UI per adulti sani. In un altro studio clinico, una dose mensile di 100.000 UI non ha aumentato né il tasso di incidenza di eventi di calcoli renali né il tasso di incidenza dell’ipercalcemia”.

In un consensus pubblicato di recente, è stato suggerito che le dosi che vanno da 4.000 UI a 10.000 UI sono sicure ed efficaci per ottenere il vantaggio degli effetti della vitamina D [23]. Tuttavia, ulteriori studi sono necessari per confermare quale sia la migliore soglia di protezione contro il COVID-19 o per il trattamento di pazienti con infezione recente. Sulla base di scarse informazioni, confrontando una dose singola elevata rispetto alle dosi giornaliere di vitamina D, alcuni autori hanno notato che i dati mostrano risultati migliori con dosi giornaliere di vitamina D, che dunque sembrano essere preferibili [23].

La prevenzione del COVID-19 con la vitamina D ha già senso, per la cura ci serve il dosaggio

L’assunzione preventiva giornaliera di vitamina D dovrebbe migliorare molto la salute dei pazienti in modo che possano essere in una forma migliore per affrontare il COVID-19, qualora venga contratto il relativo coronavirus, e aumentare le loro difese contro questa infezione. Inoltre, dovrebbe essere tenuto presente che il lockdown (come pure la quarantena), come strategia di protezione per il popolazione contro l’infezione, complica i meccanismi immunitari di difesa a causa di un calo significativo dei livelli sierici di vitamina D conseguenti alla ridotta esposizione al sole, specie nei mesi invernali.

Pertanto, un aumento della concentrazione di vitamina D nel sangue potrebbe ridurre drasticamente i sintomi più gravi della malattia, e ancora di più diminuire il numero di morti. L’aumento dei livelli di vitamina D può essere ottenuto o (1) per via naturale aumentando l’esposizione alla luce solare (i classici 20 minuti al giorno con almeno braccia e gambe totalmente scoperti) o (2), in maniera più controllata e quasi esclusiva nei mesi invernali, tramite integrazione con vitamina D3, preferibilmente con assunzione quotidiana (a scopo preventivo) di una dose simile a quella suggerita dall’oncologa Debora Rasio (2.000 UI).

In Italia, il Ministero della Salute dovrebbe quindi senz’altro valutare di consigliare – attraverso una campagna di sensibilizzazione trasmessa sulle principali emittenti nazionali – una maggiore esposizione al sole delle persone [31] e un’integrazione di vitamina D almeno pari [30] alle linee guida nazionali preesistenti. Idealmente, il livello di integrazione dovrebbe tener conto anche dell’età (gli anziani e i soggetti fragili necessitano in generale di un’integrazione ben maggiore), del periodo dell’anno (l’irraggiamento solare a dicembre-gennaio è meno della metà rispetto a quello a luglio, e con la scarsa esposizione fa sì che i livelli di vitamina D d’inverno siano circa 10 volte inferiori che d’estate), dei livelli di inquinamento atmosferico (elevato fra ottobre e marzo), dell’esposizione al sole e di dove essa avviene (gli edifici e le vetrate attenuano le lunghezze d’onda biologicamente significative, cioè le UV-B).

Se per la prevenzione delle carenze di vitamina D il da fare è già chiaro, per la cura del COVID-19 una volta che si avvertano sintomi c’è ancora da approfondire. Sebbene gli studi al momento disponibili suggeriscano che la vitamina D3 in alte dosi possa essere usata anche a scopo terapeutico, in quanto a tale assunzione sembra essere associata una assai rilevante diminuzione del rischio di morte, è necessario svolgere ulteriori studi per determinare quale livello di alto dosaggio sia adeguato. Studi sulla popolazione effettuati in tal senso potrebbero quindi spianare la strada, a breve, ad applicazioni cliniche su larga scala.

Ad ogni modo, “Hathcock et al. (2007) [26] affermano che il corpo può gestire senza problemi dosaggi di integrazione orale di vitamina D3 fino a 10.000 UI (ovvero 25 microgrammi) al giorno per diversi mesi, che pertanto rappresenta un sicuro “livello massimo tollerabile” basato su evidenze scientifiche, mentre soglie più basse e restrittive non sono basate su evidenze. Recentemente, dunque, un dosaggio fino a 10.000 UI è considerato di base, come quello fisiologico che si produce naturalmente attraverso l’esposizione al sole del corpo (con busto, braccia e gambe scoperte e senza crema solare) per 10-15 minuti, dalle 10:00 alle 16:00” [4]. Di conseguenza, i medici di base possono già usare o raccomandare alte dosi di integratori di vitamina D per trattare il COVID-19 alla luce della loro sicurezza e dell’ampia finestra terapeutica.

Perché si tratta di una misura auspicabile parallelamente alla vaccinazione

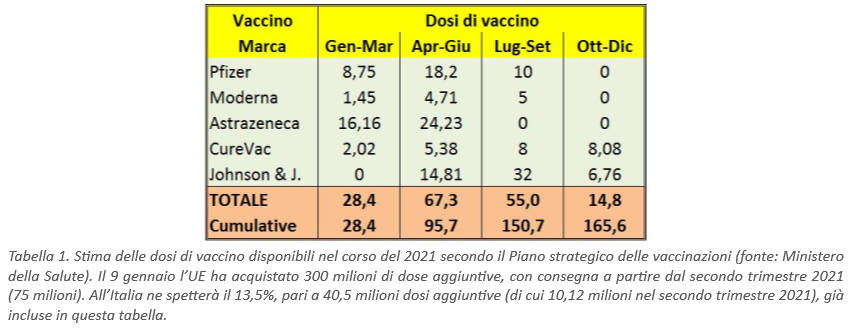

Le restanti alternative per contrastare la malattia COVID-19 e la relativa pandemie sono attualmente basate su: (1) l’impiego di un ampio spettro di farmaci (in particolare, antivirali e antinfiammatori, ma anche anticorpi monoclonali) che potrebbero attenuare gli effetti dell’infezione e della progressione della malattia; (2) l’isolamento sociale delle popolazioni a rischio per evitare la propagazione; (3) la vaccinazione di massa, che però con la maggior parte dei vaccini previsti ha un’efficacia limitata, lasciando quindi un larga fetta della popolazione priva dell’immunità sperata (anche di quella “di gregge”).

Tuttavia, date le pesantissime conseguenze economiche dell’isolamento sociale, la vulnerabilità della campagna vaccinale a eventuali varianti vaccino-resistenti che ne vanificherebbero gli effetti, e l’elevato costo e l’incertezza per il trattamento specifico con i farmaci (il remdevisir, ad esempio, è un antivirale molto costoso che si è rivelato alla fine un “flop”, nonostante la forte campagna di “promozione” messa in atto dal produttore americano, mentre le terapie monoclonali sono estremamente costose per il Sistema Sanitario Nazionale), è fondamentale sviluppare – e affiancare alla strategia vaccinale – delle strategie terapeutiche rapide e convenienti per proteggere la popolazione vulnerabile.

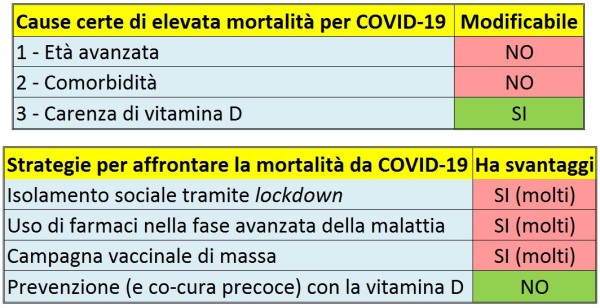

In questo momento l’età avanzata, la presenza di malattie preesistenti (comorbidità) e la carenza di vitamina D sono tre caratteristiche che risultano essere associate a una elevata mortalità per COVID-19. Di queste tre, solo la carenza di vitamina D è modificabile. Pertanto, intervenire in tal senso è fondamentale, tanto più che si tratta di una sostanza dall’elevato profilo di sicurezza e dal costo praticamente nullo: un’integrazione di 2.000 UI a giorno costa a una persona circa 2 euro al mese, per cui il costo è totalmente sostenibile dai cittadini e risulta essere del tutto irrisorio rispetto alle possibili alternative.

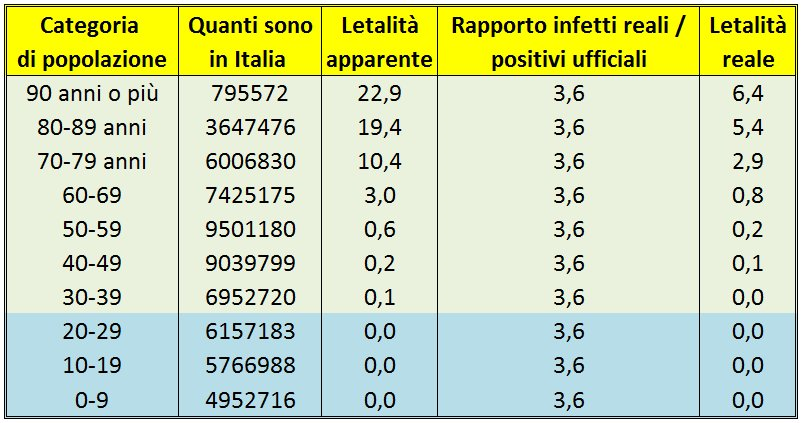

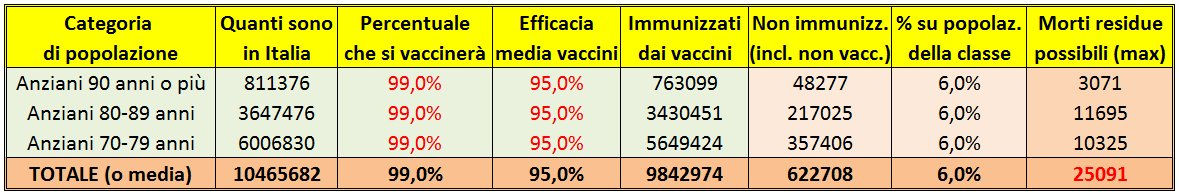

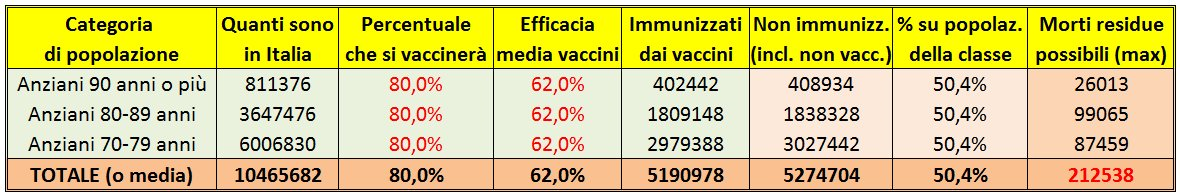

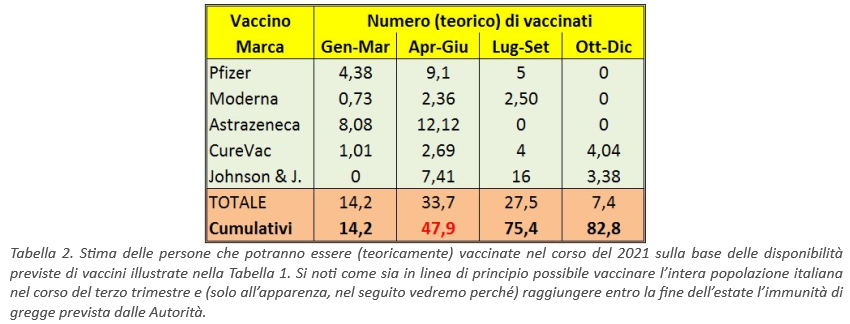

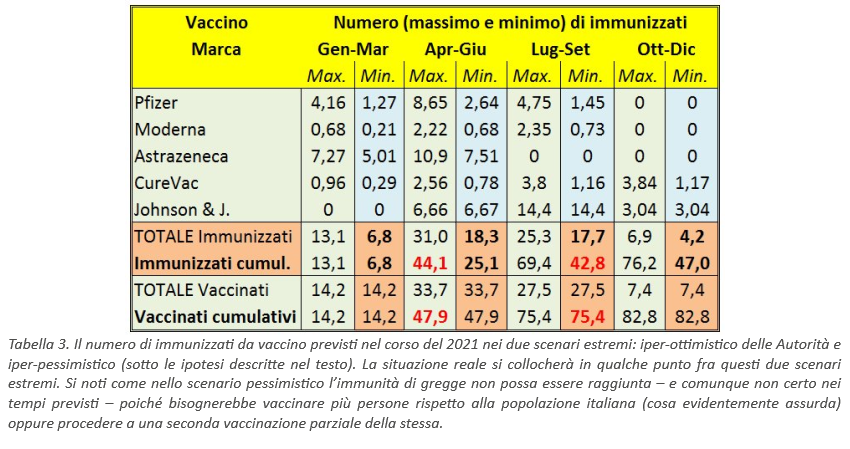

Due tabelle che dovrebbero far molto riflettere sia i decisori politici sia quelli sanitari, che – evidentemente – non attuando una strategia “win-win” come quella proposta, e di fatto sostenuta da ben 155 medici italiani di alto livello accademico tramite un appello promosso dall’Accademia di Medicina di Torino (vedi il documento [30] citato in bibliografia), se ne assumono in pieno la responsabilità. (fonte: elaborazione dell’Autore – Uso libero con licenza CC)

In pratica, poiché la vitamina D è venduta in Italia (senza necessità di alcuna ricetta medica) in capsule da 1.000 o 2.000 IU, ed è universalmente accettato che dosi fino a 4.000 UI al giorno sono sicure, “una raccomandazione di (minimo) 1.000 UI per giorno (25 microgrammi al giorno) per tutti gli adulti sarebbe sicura e dovrebbe essere promossa con urgenza” [27]. I casi di tossicità da vitamina D sono rari, e si riferiscono sempre a dosi estremamente elevate assunte per un periodo di tempo prolungato. In letteratura, i dati che mostrano la sicurezza per la salute di un’integrazione di vitamina D a 50 microgrammi (2000 UI) al giorno (o anche più) abbondano [28].

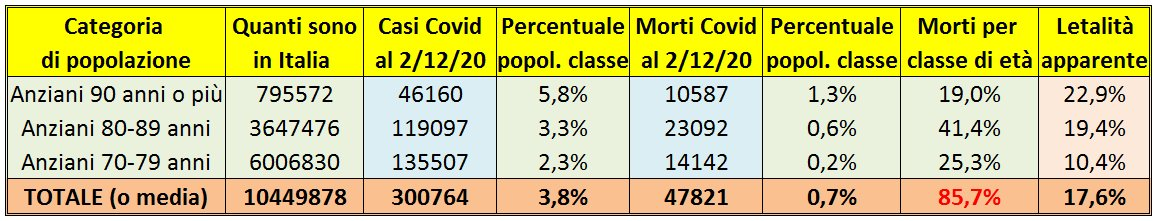

Ciò è assai importante soprattutto nel Nord Italia e nella Pianura Padana, dove l’inquinamento – nei mesi che vanno da ottobre a marzo compresi – contribuisce ulteriormente ad abbassare i livelli di vitamina D, già bassi naturalmente per la ridotta irradiazione solare invernale di raggi UV-B. E la riduzione delle carenze di vitamina D tramite integrazione orale con la D3 è tanto più importante nei soggetti over 70 (che nel nostro Paese rappresentano circa l’85% di quelli che muoiono per COVID-19), nei diabetici, negli obesi e nelle persone fragili o in cui la carenza di vitamina D è più prevalente. Tant’è che, in Inghilterra, il Governo ha già avviato la distribuzione di vitamina D agli anziani. Ma in Italia non si può pensare di puntare a tale obiettivo se, come purtroppo è finora accaduto, la popolazione non viene neppure informata sul tema!

Anzi, il Ministero della Salute si spinge addirittura oltre, facendo di fatto – a mio modesto parere – una disinformazione sull’argomento, come si può leggere (al 14/2/21) sul portale istituzionale sotto la voce “Fake News” [29]: “Non ci sono attualmente evidenze scientifiche che la vitamina D giochi un ruolo nella protezione dall’infezione da nuovo coronavirus. La Circolare del 30 novembre 2020 del ministero della Salute “Gestione domiciliare dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2” sottolinea che “non esistono, ad oggi, evidenze solide e incontrovertibili (ovvero derivanti da studi clinici controllati) di efficacia di supplementi vitaminici e integratori alimentari (ad esempio vitamine, inclusa vitamina D, lattoferrina, quercitina), il cui utilizzo per questa indicazione non è, quindi, raccomandato”. Ogni commento è superfluo (per tacere del fatto che la vitamina D si chiama così, ma non è una vitamina bensì un ormone!).

Un esempio di comunicazione istituzionale molto discutibile (per usare un gentile eufemismo). Certamente la vitamina D non impedisce affatto l’infezione, come abbiamo visto nel presente articolo, ma altrettanto certamente risulta essere tutt’altro che inutile a scopo preventivo, come ampiamente documentato dalla bibliografia oggi disponibile, per cui – non ponendo oltretutto rischi ma solo benefici, per cui non c’è niente da perdere ma potenzialmente tanto da guadagnare – oggi non appare più sostenibile il NON raccomandarne l’uso, soprattutto alla popolazione (anziana e non) che ne è carente!

_______________

Desidero ringraziare il prof. Giancarlo Isaia (endocrinologo e internista, docente di Geriatria e Malattie metaboliche dell’osso all’Università di Torino) per la revisione critica del manoscritto, nonché per aver portato il tema qui trattato all’attenzione del Ministero della Salute, del CTS, dell’ISS e dell’AIFA. Naturalmente, la responsabilità di eventuali errori o inesattezze residui è esclusivamente dell’Autore. Vorrei esprimere la mia gratitudine anche al mio amico C. Puosi, medico con 2 specializzazioni e oltre 25 anni di esperienza, per le utili discussioni sull’argomento avute in questi mesi di pandemia. Infine, vorrei dedicare questo articolo alla memoria del recentemente scomparso Pietro Greco, decano dei giornalisti scientifici italiani, che è stato mio maestro e tutor al Master in Comunicazione della Scienza, quasi 25 anni fa.

Riferimenti bibliografici

[1] Hopkin J. et al., “Preventing vitamin D deficiency during the COVID-19 pandemic: UK definitions of vitamin D sufficiency and recommended supplement dose are set too low”, Clinic. Med., Novembre 2020.

[2] Arboleda J.F. et al., “Vitamin D Supplementation: A Potential Approach for Coronavirus/COVID-19 Therapeutics?”, Frontiers in Immunology, 23 giugno 2020.

[3] Beard J.A. et al., “Vitamin D and the anti-viral state”, Journal of Clinical Virology, 2011.

[4] Viegas C., “The pivotal role of cholecalciferol in COVID-19 prevention”, preprint, medRxiv, 14 maggio 2020.

[5] Samad N. et al., “Effect of Vitamin D deficiency on COVID-19 status: A systematic review”, preprint, medRxiv, 3 dicembre 2020.

[6] Ali N., “Role of vitamin D in preventing of COVID-19 infection, progression and severity”, Journal of Infection and Public Health, Ottobre 2020.

[7] Martineau A.R. et al., “Vitamin D supplementation to prevent acute respiratory tract infections: systematic review and meta-analysis of individual participant data”, British Medical Journal, 2017.

[8] Pinzon R.T. et al., “Vitamin D Deficiency Among Patients with COVID- 19 : Case Series and Recent Literature Review”, Tropical Medicine and Health, 20 dicembre 2020.

[9] Hamad M.N. et al., “Vitamin D as a Possible Factor that Reduces COVID-19 Complications”, preprint, medRxiv, Novembre 2020.

[10] Mercola J., “Evidence Regarding Vitamin D and Risk of COVID-19 and Its Severity”, Nutrients, 31 ottobre 2020.

[11] Biesalski H.K., “Vitamin D deficiency and co-morbidities in COVID-19 patients – A fatal relationship?”, NFS Journal, 20 agosto 2020.

[12] Italiano et al., “Vitamina D,dalle Linee Guida agli Aspetti Pratici: uso, abuso e indicazioni”, Media, 2018.

[13] Rasio D., “Alimentazione, microbiota e vitamina D nella prevenzione e nei tumori”, Conferenza pubblica, YouTube.

[14] De Natale et al., “The evolution of COVID-19 in Italy after the spring of 2020: an unpredicted summer respite followed by a second wave”, preprint, medRxiv, 30 ottobre 2020.

[15] Pereira M. et al, “Vitamin D Deficiency Aggravates COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis”, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, Ottobre 2020.

[16] Ilie P.C. et al., “The role of vitamin D in the prevention of coronavirus disease 2019 infection and mortality”, Aging Clinic. Exp. Res., 6 maggio 2020.

[17] Smarandache F. et al., “A Review of Major Role of Vitamin D3 in Human Immune System and its Possible Use for Novel Corona Virus Treatment”, preprint, medRxiv, Agosto 2020.

[18] Pugach I.Z., “Strong Correlation Between Prevalence of Severe Vitamin D Deficiency and Population Mortality Rate from COVID-19 in Europe”, preprint, medRxiv, 1 luglio 2020.

[19] Nikniaz L. et al., “The impact of vitamin D supplementation on mortality rate and clinical outcomes of COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis”, preprint, medRxiv, Gennaio 2021.

[20] Ling S.F., “High-Dose Cholecalciferol Booster Therapy is Associated with a Reduced Risk of Mortality in Patients with COVID-19: A Cross-Sectional Multi-Centre Observational Study”, Nutrients, 11 dicembre 2020.

[21] Entrenas Castillo M. et al., “Effect of calcifediol treatment and best available therapy versus best available therapy on intensive care unit admission and mortality among patients hospitalized for COVID-19: A pilot randomized clinical study”, J. Steroid Biochem. Mol. Biol., Ottobre 2020.

[22] Rastogi A. et al., “Short term, high-dose vitamin D supplementation for COVID-19 disease: A randomised, placebo-controlled, study (SHADE study)”, Postgrad. Med. J., 2020.

[23] Ferder L. et al., “Vitamin D supplementation as a rational pharmacological approach in the COVID-19 pandemic”, AJP Lung Cellular and Molecular Physiology, Dicembre 2020.

[24] Amir E. et al., “A phase 2 trial exploring the effects of high-dose (10,000 IU/day) vitamin D(3) in breast cancer patients with bone metastases”, Cancer, 2010.

[25] Grant W.B. et al., “Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths”, Nutrients, 2 aprile 2020.

[26] Hathcock J.N. et al., “Risk assessment for vitamin D”, American Journal of Clinical Nutrition, 2007.

[27] Hopkin J., “Preventing vitamin D deficiency during the COVID-19 pandemic: UK definitions of vitamin D sufficiency and recommended supplement dose are set too low”, Clinical Medicine, 21 gennaio 2021.

[28] McCartney D. et al., “Optimisation of Vitamin D Status for Enhanced Immuno-protection Against Covid-19”, Irish Medical Journal, Aprile 2020.

[29] Ministero della Salute, “La vitamina D protegge dall’infezione da coronavirus?”, in Fake News.

[30] Isaia G., D’Avolio A., e (al 14/2/21) altri 153 medici italiani, promosso dall’Accademia di Medicina di Torino, “Vitamina D nella prevenzione e nel trattamento del COVID-19: nuove evidenze”, versione del 3/12/20,

[31] Isaia G., Medico E., “Associations between hypovitaminosis D and COVID-19: a narrative review”, Aging Clin. Exp. Res., Settembre 2020.

[32] Isaia G., Diémoz H., Maluta F. et al., “Does solar ultraviolet radiation play a role in COVID-19 infection and deaths? An environmental ecological study in Italy”, Science of the Total Environment, 25 febbraio 2021.

[33] Nogues X. et al., “Calcifediol treatment and COVID-19-related outcomes”, Preprint with The Lancet.