Regioni: la grande retromarcia sui tamponi

La settimana che ora si è conclusa è certamente, da tre mesi, quella in cui abbiamo subito meno restrizioni. Caduto l’obbligo di restare in casa, caduto il divieto di spostarsi fra regioni, concessa la riapertura di quasi tutte le attività, restano solo le ben note regole minime: mascherine, distanziamento, lavaggio frequente delle mani, disinfezioni e sanificazioni, il tutto affiancato qua e là dai primi esperimenti di tracciamento.

Quel che è molto difficile capire, però, è a che punto è l’epidemia. Non dico capire quel che ci aspetta in autunno (questo nessuno può saperlo), ma quel che sta succedendo ora. I messaggi che ci arrivano, infatti, sono estremamente contrastanti. Più che informazioni, quel che riceviamo dalle autorità e dai media è un frastuono di segnali ambigui, confusi, incoerenti.

Questo fa sì che ognuno sia autorizzato a leggere la situazione come meglio gli aggrada. Chi è sufficientemente giovane da non temere il virus, o sufficientemente ottimista da scommettere sul ritorno alla normalità, può appoggiarsi sulle dichiarazioni del dott. Zangrillo, secondo cui “clinicamente” il virus è morto. Del resto questo modo di vedere le cose è supportato da una larga parte della stampa e delle tv, la cui linea editoriale è amplificare i segnali positivi e non calcare troppo la mano su quelli negativi. Linea che, più che essere suggerita dalle dichiarazioni delle autorità (preoccupate che la gente abbassi la guardia), è suggerita dagli atti del governo e dell’Istituto Superiore di Sanità, quando si affannano a dipingere l’Italia come un paese sicuro, o diffondono report secondo cui in nessuna regione – nemmeno in Lombardia – Rt è salito sopra 1.

Chi invece è sufficientemente vecchio da temere il virus, o sufficientemente scettico da non credere che sia tutto finito, e tanto meno che “andrà tutto bene”, può trovare (s)conforto alle sue credenze nelle interviste di tanti esperti (dal prof Galli al prof. Crisanti), che paiono suggerire che la riapertura sia stata un azzardo non in sé, ma stante il nostro scarsissimo attuale livello di preparazione sui 4 fronti fondamentali: tamponi, tracciamento, mascherine, indagine Istat. E anche qui non mancano i media la cui linea editoriale è sottolineare i pericoli che stiamo correndo.

Ma come stanno effettivamente le cose per un osservatore che voglia basarsi solo sui dati di fatto?

La mia risposta è che ci sono due tipi di osservatori e nessuno dei due è in condizione di dirci come stanno le cose. Le autorità sanno più cose di noi, ma non ce le dicono tutte perché vogliono tenersi le mani libere: se ci lasciassero accedere ai dati di cui dispongono, alcune loro decisioni potrebbero apparire più discutibili di quanto già appaiono. Gli studiosi indipendenti (non legati al potere politico) sono perfettamente liberi di dire come stanno le cose, ma non hanno accesso ai dati cruciali, perché le autorità – spesso con la inconsistente scusa della privacy – preferiscono impedire l’accesso ai database.

In questa situazione, tutto quel che possiamo fare è di raccontare, sulla base dei dati (scarsi e di pessima qualità) cui abbiamo accesso, quel che riusciamo a intravedere.

Comincio con l’unico indizio positivo: finora la temperatura media dell’epidemia, misurata con il termometro della Fondazione Hume, continua a scendere, sia pure ad una velocità sempre più bassa (in concreto questo significa che il numero di nuovi infetti era decrescente almeno fino a un paio di settimane fa). Il vantaggio di questo strumento di misura è che non si fonda solo sul numero di nuovi casi positivi, che è drogato dal numero di tamponi, ma su altre informazioni come le ospedalizzazioni, i decessi e, appunto, il numero di tamponi effettuato.

Le buone notizie, tuttavia, si fermano qui. Se dal livello dell’Italia nel suo insieme ci spostiamo a quello delle singole regioni, da qualche settimana i segnali non appaiono rassicuranti. Sono circa una decina le regioni, infatti, in cui la curva dei decessi ha ormai cessato di piegare verso il basso, e in alcune ha persino cominciato a rialzare la testa. Del resto, anche sul piano nazionale l’andamento dei morti è piuttosto preoccupante: 500 morti alla settimana non sono pochi, se non altro perché sono di più di quanti (400) se ne registravano quando Conte annunciava il lockdown.

Ma il segnale più preoccupante viene dalla politica dei tamponi. Ci eravamo illusi, all’inizio di maggio, che il nostro appello a fare tamponi di massa (come in Veneto) fosse stato raccolto dalle autorità sanitarie e dai governatori delle Regioni. E in effetti, per una quindicina di giorni, le cose erano sensibilmente migliorate: improvvisamente la curva del numero di tamponi, ma soprattutto quella del numero di persone testate, aveva invertito la sua discesa e aveva cominciato a puntare risolutamente verso l’alto.

Ma poi…

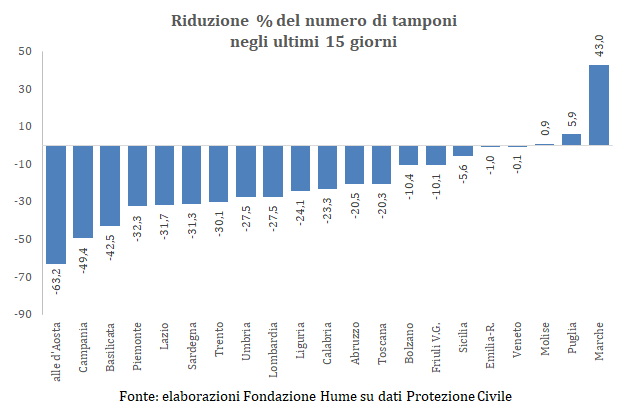

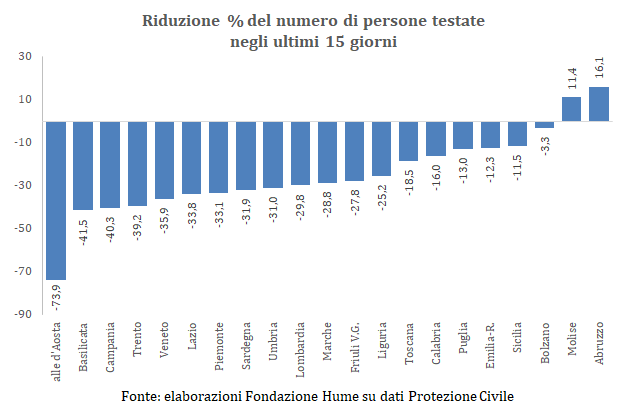

Poi, a partire dal 25 maggio entrambe le curve, e segnatamente quella delle persone testate, hanno cominciato a puntare verso il basso: oggi il numero settimanale di persone testate è al minimo storico (da quando la Protezione Civile fornisce il dato), e circa il 27% sotto il livello di domenica 24 maggio. L’obiettivo di “fare come il Veneto” si allontana sempre di più. E, fatto forse ancora più preoccupante, questa tendenza a fare meno tamponi è generalizzata, perché riguarda quasi tutte le 21 Regioni/Province autonome.

Se consideriamo l’intervallo fra la settimana che si è appena conclusa (primi 7 giorni di giugno) e l’ultima settimana prima della riapertura completa (la settimana del 17-24 maggio), c’è una sola regione – il Molise – che ha aumentato sia i tamponi sia le persone testate.

Tutte le altre hanno diminuito o il numero di tamponi, o il numero di persone testate o entrambi.

E nella maggior parte delle regioni le riduzioni sono state drastiche, dell’ordine del 20-30%, ma in alcuni casi addirittura superiori al 50%, fino al caso limite della Valle d’Aosta, che ha ridotto i tamponi del 63.2%, e le persone testate del 73.9%.

Ma che cosa è successo lunedì 25 maggio per far sì che le migliori intenzioni delle autorità politiche e sanitarie si sciogliessero come neve al sole?

Credo sia successo quel che, pochi giorni prima che accadesse, avevamo previsto e temuto dalle colonne del Messaggero. E cioè che, se il governo non avesse solennemente sganciato la “pagella” delle Regioni dal conteggio dei nuovi infetti, con l’avvio della Fase 2 l’incentivo a ridurre il numero di tamponi (per evitare di scoprire troppi infetti) sarebbe divenuto irresistibile.

Così è stato. Dal 25 maggio, giorno in cui a quasi tutte le attività è stato permesso di riaprire, la maggior parte delle Regioni, per paura di subire limitazioni all’attività economica e al turismo, hanno pensato bene di frenare i tamponi.

Ed eccoci al punto di partenza. Chi sa come stanno andando le cose non parla, né ha il coraggio di rendere accessibili i dati in suo possesso. Chi vorrebbe sapere, e potrebbe parlare, è costretto a lavorare con dati parziali, scadenti, e inquinati dalla paura di scoprire nuovi casi.

Cosi, alla fine, ci resta solo la pietrosa realtà dei morti, la cui contabilità è meno soggetta ai capricci della politica, o all’alea delle procedure amministrative. E quella realtà non ci dà ancora, purtroppo, il segnale di speranza che cerchiamo.