Modello italiano?

Il New York Times si è prodotto, giusto una settimana fa, in un (ennesimo) elogio dell’Italia e del suo governo per la saggezza del suo approccio al coronavirus, che ci avrebbe consentito di ottenere risultati straordinari, meritevoli di essere imitati da altri paesi.

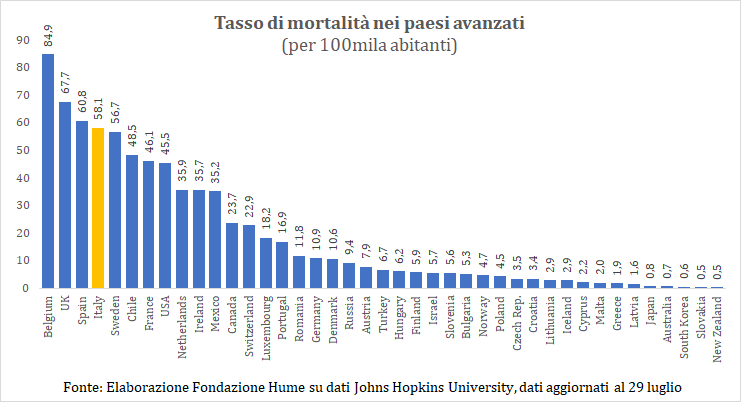

Ho trovato molto consolante l’articolo del New York Times, perché mostra che, almeno in fatto di faziosità della libera stampa, c’è chi sta peggio di noi. Il meraviglioso modello di gestione dell’epidemia elogiato dal New York Times è costato all’Italia 58 morti ogni 100 mila abitanti (trascurando il numero oscuro dei decessi non registrati), contro i 46 degli Stati Uniti. Fra i paesi europei solo Belgio, Regno Unito e Spagna hanno avuto più morti per abitante dell’Italia. La Germania ne ha avuti meno di un quinto dell’Italia (11 per 100 mila abitanti, contro i nostri 58), e i suoi ospedali non hanno visto le scene apocalittiche che hanno visto i nostri. E anche Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, per stare ai paesi con cui confiniamo, hanno avuto meno morti per abitante di quelli che abbiamo avuto noi.

Dove sta il primato del modello italiano? Qual è la lezione che dovremmo impartire ad altri paesi? Perché, ogni sera, i media ci mostrano scene terrificanti su quel che succede in Brasile e negli Stati Uniti, come se noi (che abbiamo avuto più morti per abitante) fossimo una specie di isola felice, o addirittura un modello da imitare? Mah, forse perché quei due paesi sono governati da personaggi inquietanti, e quindi – vien da pensare – non possono che stare peggio di noi, che siamo governati dal quieto Conte. Evidentemente, anche negli Stati Uniti, persino sul loro giornale più autorevole, succede quello che non di rado succede in Italia: le vicende degli altri paesi vengono raccontate non per farle conoscere, ma per usarle a fini di politica interna.

Ma l’articolo del New York Times non si ferma qui. Anche se già da tempo si sa che non è così, il New York Time scrive, sempre elogiativamente, che l’azione del governo italiano “è stata guidata da comitati scientifici e tecnici”. Strano, già due mesi fa, ai tempi dell’inchiesta della procura di Brescia sulle mancate chiusure di Nembro e Alzano, si era appreso che il Comitato tecnico-scientifico aveva consigliato la chiusura di quei due comuni, e che il governo aveva fatto di testa sua, ignorando quel consiglio.

Ora, grazie alla desecretazione dei verbali del Comitato tecnico-scientifico, sappiamo che non solo non venne seguito il consiglio di chiudere Nembro e Alzano, ma che l’intera strategia del governo fu adottata in contrasto con il Comitato tecnico-scientifico. Più che agire “in scienza e coscienza”, il premier pare aver agito di testa propria, contro l’opinione della scienza, non certo guidato da essa. Avesse ascoltato il Comitato tecnico-scientifico, il lockdown dell’11 marzo avrebbe riguardato solo una porzione del Nord, e il Sud ne sarebbe stato risparmiato, con grande sollievo delle sue attività economiche.

Credo nessuno possa dire, con certezza, che sarebbe stato meglio seguire l’opinione del Comitato tecnico-scientifico (anche se tendo a pensare di sì). La controprova manca, e mancherà sempre. Quel che però possiamo ricavare da questa vicenda è la conferma che, in materia di trasparenza e di informazione, la conduzione di questa crisi è stata disdicevole, e non casuale.

Ora sappiamo perché i verbali del Comitato tecnico-scientifico, ripetutamente richiesti dai giornalisti nelle conferenze stampa, sono sempre rimasti secretati. Ora è ancora più chiaro di prima perché le richieste del mondo scientifico di accedere ai dati dell’epidemia (a partire da quel che succede nei singoli comuni) non sono mai state prese nella benché minima considerazione. Il muro di opacità eretto contro giornalisti e studiosi aveva una funzione precisa: nascondere che le scelte del governo erano in contrasto con le opinioni degli esperti, e lasciare al governo le mani completamente libere. Se i verbali del Comitato tecnico-scientifico fossero stati pubblici, se i dati analitici sull’epidemia fossero stati disponibili, molte scelte del governo sarebbero apparse irrazionali, o quanto meno assai discutibili. Il premier non avrebbe avuto carta bianca su tutto. E forse il Parlamento non gli avrebbe così facilmente conferito i pieni poteri.

Ma lo sconcertante esito della desecretazione mi dà anche l’occasione di una riflessione autocritica. Ho spesso pensato, e anche scritto, che meglio avrebbe fatto il governo se si fosse circondato di scienziati indipendenti, anziché dalle alte cariche della sanità pubblica, troppo inclini a compiacere il potere politico e ad assecondarne le scelte. Un giudizio che, in me, era alimentato da due circostanze: l’esclusione dal comitato scientifico del nostro maggiore esperto, il prof. Andrea Crisanti, che a me pareva immotivata e sorprendente; e l’apparente armonia fra le opinioni del Comitato scientifico e le decisioni del governo, sistematicamente alimentata dalle dichiarazioni di concordia di tecnici e politici.

Devo ammettere che mi sbagliavo. A quanto pare, il Comitato tecnico-scientifico aveva scelto di dissentire in silenzio, non so se per senso dello Stato o per timore della Politica. Oggi, riconoscendo che – fortunatamente – avevo torto, e che gli esperti scelti dal governo erano più indipendenti di quanto paressero a me, non posso non porre la domanda: ma può, un paese democratico, conferire (e iterare) i pieni poteri a un premier che, per avere le mani libere, è costretto a nascondere i dati e secretare le opinioni degli esperti?