Due Sinistre

Checché ne pensino i presunti vincitori, non esistono vincitori di queste elezioni. Solo mezze vittorie, o se preferite mezze sconfitte, perché sia il centro-destra sia i Cinque Stelle sono riusciti a raccogliere appena un terzo dei voti, e sono dunque lontanissimi sia dal 50% dei consensi, sia dal 50% dei seggi parlamentari. Se di vincitori non ce ne sono, in compenso uno sconfitto c’è, ed è il Pd, anzi è la sinistra tutta. Perché se è vero che il Pd ha più che dimezzato i voti del 2014, è altrettanto vero che le altre formazioni di sinistra sono andate decisamente male: malissimo i fuorusciti di Liberi e Uguali, che si sono dovuti accontentare di un misero 3.4% (più o meno il risultato di Sel nel 2013); male la Lista più Europa di Emma Bonino, che non è riuscita a raggiungere la soglia del 3%; penosamente i due cespugli alleati del Pd, che sono rimasti abbondantemente al di sotto della soglia dell’1%.

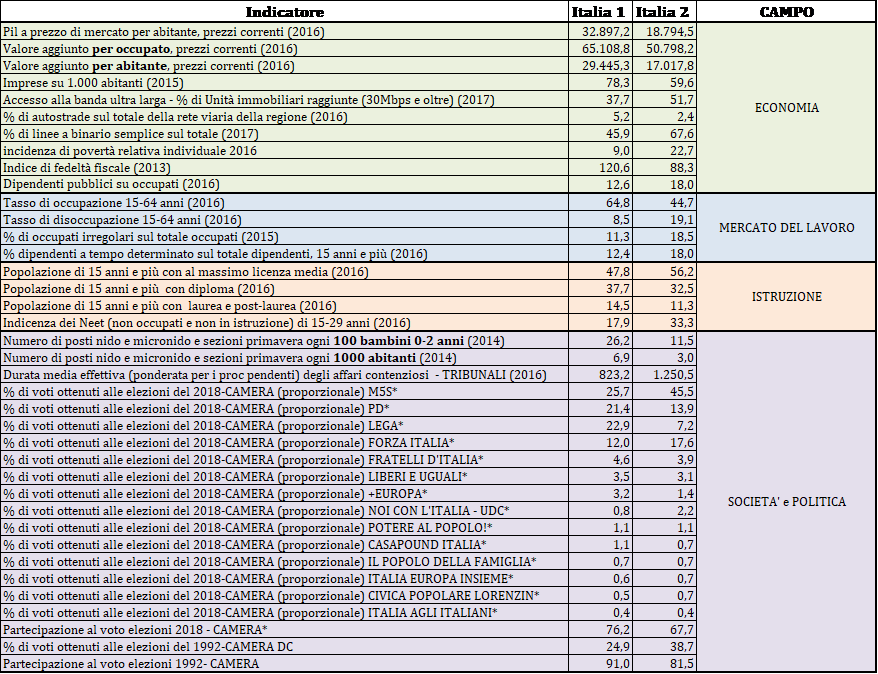

Ma il risultato più importante di questa tornata elettorale, a mio parere, è il cataclisma che ha investito l’elettorato della sinistra. Fino a ieri, per la maggior parte degli elettori esistevano il centro-destra, i Cinque stelle e la sinistra, con le sue varie anime e fazioni. Dopo il 4 marzo non è più così. Per molti è difficile ammetterlo, ma ormai la realtà è questa: una persona che si sente di sinistra si trova di fronte non una, ma almeno tre opzioni politiche fondamentalmente diverse: la sinistra riformista del Pd e di Più Europa, la sinistra conservatrice e nostalgica di Leu, la pseudo-sinistra o neo-sinistra dei Cinque Stelle. In parte era già così, perché molti elettori di sinistra da tempo avevano cominciato a votare Cinque Stelle, o a vedere con una certa simpatia chi lo faceva. Sono anni che, in una parte dell’elettorato progressista, i Cinque Stelle sono visti come una sorta di sinistra più pura, magari un po’ingenua e rozza, ma comunque meno compromessa con le logiche del Palazzo. E’ come se, agli occhi di una parte non piccola dell’elettorato progressista, ci fossero almeno due sinistre: quella tradizionale (Pd e fuorusciti), sostanzialmente identificata con l’establishment, e quella anti-establishment, più o meno adeguatamente rappresentata dai Cinque Stelle.

Questa doppia rappresentanza, riformista e populista, dell’elettorato progressista può non piacere a molti. Però bisogna rendersi conto che non è un’anomalia italiana. Una sinistra populista, che contende il primato alla sinistra tradizionale, esiste anche in altri paesi mediterranei, in particolare in Grecia (con Syriza) e in Spagna (con Podemos). La particolarità dei Cinque Stelle è di essere riusciti, finora, a nascondere la loro matrice principale che, secondo la stragrande maggioranza dei sondaggi degli ultimi anni, è più di sinistra che di destra. Le elezioni del 4 marzo hanno semplicemente reso evidente, per non dire plateale, l’esistenza in Italia di (almeno) due sinistre, fra le quali, che lo voglia o non lo voglia, l’elettorato progressista è chiamato a scegliere.

Questo disvelamento non disturba i Cinque Stelle, che non perdono certo il loro elettorato di destra per il solo fatto di attirare sempre più voti da sinistra: l’adattività del movimento di Grillo, il suo camaleontismo ideologico, sono oramai leggendari. Disturba invece profondamente il Pd, che credeva di avere solo il manipolo di Liberi e Uguali alla propria sinistra, e si trova improvvisamente con un vicino scomodo, molto scomodo, come i Cinque Stelle, una formazione che non si lascia facilmente descrivere in termini di destra e sinistra, ma indubbiamente compete con il Pd per attirare il voto dell’elettorato che “si sente” di sinistra.

Il Pd sembrava, fino a pochi anni fa, essere rimasto l’unico vero partito, organizzato e radicato in tutto il territorio nazionale. Ora che i Cinque Stelle hanno sfondato in tutta la penisola, e la stessa Lega è sbarcata in forze nelle regioni del centro-sud, si trova completamente spiazzato.

Che cosa lo ha ridotto a quello che oggi è? Come è stato possibile, nel volgere di meno di 4 anni, passare dal 40.8% dei consensi alle Europee (2014) al 18.7% delle Politiche?

La risposta facile è: Renzi, solo Renzi, nient’altro che Renzi. E c’è del vero in questa risposta. E’ stato Renzi, in un solo anno, a portare il Pd dal deludente 25.4% di Bersani al 40.8% del trionfo europeo. Ed è stato il medesimo Renzi, da allora, a commettere una serie impressionante di errori politici e comunicativi, a partire dal bullismo mediatico con cui ha condotto la campagna referendaria.

Però sarebbe riduttivo, e alquanto ingiusto, caricare il solo Renzi del disastro del 4 marzo. Non tanto perché, scissionisti a parte, sono stati ben pochi coloro che alle scelte di Renzi si sono opposti, ma perché la crisi del Pd fa parte di una storia molto più grande, e più incisiva, della mera stagione renziana. La crisi del Pd, a mio parere, ha almeno due grandi e lontane radici.

La prima è la progressiva trasformazione del Pci, “partito della classe operaia”, in una sorta di “partito radicale di massa”, un processo che il grande filosofo cattolico Augusto del Noce intravide già una quarantina di anni fa. In questi decenni il partito comunista e i suoi eredi sono divenuti sempre più i rappresentanti dei ceti medi riflessivi, istruiti e urbanizzati, affascinati dalle grandi battaglie sui diritti civili e ben poco interessati ai problemi che angustiano i ceti popolari: povertà, sicurezza, criminalità, immigrazione. Fra le ragioni dell’insuccesso della lista Bonino c’è anche, molto semplicemente, il fatto che un partito radicale ed europeista esisteva già, ed era il Pd renzizzato, imbevuto di retorica dell’accoglienza e di “grandi battaglie di civiltà”.

La seconda radice della crisi del Pd ha a che fare, invece, con l’evaporazione della forma partito. I dirigenti di quel partito paiono non essersi resi conto che, oggi, la rappresentanza politica è sempre meno di classe e di ceto, e sempre di più, semplicemente, di interessi e pretese forti, non importa quanto integrate in un disegno organico, non importa quanto espressione di blocchi sociali omogenei: flat tax, abolizione della legge Fornero, reddito di cittadinanza, reintroduzione dell’articolo 18, stop all’immigrazione irregolare. Questo è il tipo di cose che gli elettori comprendono, questo è il tipo di cose per cui sono pronti a concedere una chance a chi li governerà, senza andare troppo per il sottile riguardo alle alleanze e alle ascendenze ideologiche.

Del Pd si può apprezzare la (relativa) sobrietà dei programmi, anch’essi costosi e irrealistici ma non quanto quelli dei suoi avversari. Ma non si può non notare due tratti inconfondibili, che hanno informato tutta la campagna elettorale: la mancanza di una meta significativa specifica, e un racconto dell’Italia autocelebrativo e iper-ottimistico, del tutto sganciato dalla realtà, specie per i territori e i ceti più periferici.

Questo doppio limite, mancanza di idee e scarso contatto con la realtà, non è certo un’esclusiva della gestione di Renzi: è il marchio di fabbrica della rottamazione, un’operazione che ha portato alla sostituzione di un ceto dirigente mediocre e attempato con un esercito di modesti apprendisti dell’arte politica.

E’ successo, così, che anche il Pd di Renzi finisse per offrire alla sua base la stessa cosa che, da alcuni decenni, il maggior partito della sinistra offre a chi lo vota: identità, autostima, considerazione di sé. Basate sulle certezza di essere la parte migliore del paese, quella che è aperta, razionale, moderna, non teme l’Europa e la globalizzazione, vuole l’accoglienza e si batte per le grandi questioni civili. Una bella offerta, indubbiamente. Che tuttavia, dopo un decennio di crisi, pare interessare ancora intellettuali, artisti, docenti, giornalisti, dipendenti pubblici, “ceti medi riflessivi” in genere, ma a quanto pare non scalda più il cuore dei ceti popolari.