Le rose che non colsi

L’uno-due di Renzi, che prima ha imposto al Pd l’alleanza con i Cinque Stelle, e un istante dopo lo ha abbandonato al suo destino per farsi un partito tutto suo, non ha precedenti nella storia d’Italia. Come non ha precedenti, a dispetto della tradizione trasformistica dei parlamentari italiani, un simile capovolgimento delle proprie idee e convinzioni. Fino a ieri i Cinque Stelle erano giustizialismo, assistenzialismo e decrescita infelice, oggi sono la salvezza dell’Italia contro la calata degli Hyksos. Ieri ci si batteva per un sistema elettorale che permettesse, la sera delle elezioni, di sapere chi ha vinto, ora si dichiara di essere pronti a un ritorno al sistema proporzionale “se lo prevede l’accordo di governo”.

Se il livello di spregiudicatezza raggiunto da Renzi (e non solo da lui) è senza precedenti, lo stesso non si può dire per il metodo. Anzi, forse è il caso di sottolineare la continuità fra il comportamento odierno di Renzi e la storia della sinistra italiana negli ultimi 100 anni. Se ci volgiamo all’indietro non possiamo non ricordare che la scissione, ovvero l’uscita dal partito principale per creare un nuovo partito, è sempre stato il modo in cui, a sinistra, si sono affrontate le divergenze politiche. Il Partito Comunista è nato, il 21 gennaio del 1921, da una scissione guidata dall’ala sinistra del Partito Socialista, ansiosa di instaurare anche in Italia la “dittatura del proletariato”, seguendo le orme dei bolscevichi in Russia. Dopo di allora di partiti socialisti e pseudo-socialisti se ne sono visti parecchi, fra fusioni e ricomposizioni (ricordate il Psi, il Psdi, il Psu, lo Psiup?), e lo stesso Partito Comunista si è diviso più volte, anche se con modalità diverse. Nel 1969 sarà il partito stesso a radiare il gruppo del Manifesto, guidato da Rossana Rossanda e Luigi Pintor. Nel 1991, invece, saranno la “svolta della Bolognina” di Occhetto e il cambio del nome (da partito Comunista a Partito della Sinistra) a provocare la nascita di Rifondazione Comunista. Ma non era finita. Sia il ramo principale della sinistra, sia le correnti nostalgiche del comunismo, di scissioni e ricomposizioni ce ne regaleranno ancora innumerevoli, in un tripudio di alchimie, sigle e ridenominazioni: Pds, Ds, Pd, Asinello, DL, Margherita, Ulivo, Unione, Sinistra Arcobaleno, Rivoluzione civile, Potere al popolo, giusto per ricordare le prime che mi vengono in mente.

Dunque, collocata su questo sfondo, la scissione di Renzi non dovrebbe stupire nessuno. Scindersi e ricomporsi è lo sport preferito dei politici di sinistra, e la sola differenza importante con il passato è che un tempo le scissioni, per quanto favorite da disegni di potere e ambizioni personali, erano politicamente comprensibili. Tutti capivamo le ragioni che conducevano Achille Occhetto a ripudiare il comunismo, come capivamo quelle che inducevano Cossutta a rimpiangerlo. Così come, vent’anni prima, avevamo capito su che cosa quelli del Manifesto litigavano con i dirigenti del vecchio Pci, e perché ne venivano cacciati via. E ancora poco tempo fa, sia pure a fatica, riuscivamo a capire le ragioni di D’Alema e Bersani per uscire dal Pd. Nessuno, invece, è oggi in grado di capire che cosa costringa Renzi ad abbandonare il Pd, dopo aver spinto Zingaretti nelle braccia di Grillo.

Riuscirà, Renzi, nell’intento di rimodellare la sinistra? E’ ragionevole aspettarsi che, accanto ai Cinque Stelle e al Pd (riunificato con i transfughi di Leu), sorga un moderno partito liberal-riformista, che non si limiti a vietare “Bandiera rossa” alle feste di partito?

Penso che molto dipenderà dal sistema elettorale ma che, anche con un sistema proporzionale, l’impresa sarà difficile. E questo non solo perché, diversamente dal passato, questa volta la sostanza politica della scissione è invisibile, ma anche per un’altra ragione, che ha a che fare con la forma mentis del popolo di sinistra. Proprio perché viene da una lunga e dolorosa storia di divisioni e di scissioni, l’elettorato di sinistra ha maturato nel tempo una profonda idiosincrasia per i “cespugli” che di volta in volta hanno provato a gravitare intorno al partito principale. Una idiosincrasia che lo ha portato a dare poco credito al progetto radicale di “rifondare il comunismo”, ma anche a tributare un consenso limitato e perlopiù effimero ai rari esperimenti di partito personale che si sono succeduti nella seconda Repubblica: la Rete di Leoluca Orlando (1991), Rinnovamento Italiano di Lamberto Dini (1996), l’Italia dei Valori di Di Pietro (1998), Scelta Civica di Mario Monti (2013). Tutti partiti che hanno ballato per una o due stagioni elettorali, e solo in un caso (quello della meteora Mario Monti) sono riusciti a superare la soglia del 5% dei consensi.

Il destino del partito di Renzi può essere diverso?

Credo che la risposta sia che avrebbe potuto essere diverso, e che Renzi, guardando al proprio passato politico, non possa che rimpiangere, come Guido Gozzano, “le rose che non colsi”. Se avesse fondato un partito quando il vecchio establishment del Pd tentava in ogni modo di sbarrargli il passo, e il profilo innovatore, riformista e liberale dello sfidante erano chiari a tutti, il progetto di affiancare agli ex comunisti una forza di sinistra giovane, dinamica e moderna, qualche chance di successo l’avrebbe avuta. Perché Renzi all’apice del suo successo era un catalizzatore di speranze (parlo anche per esperienza personale), mentre ora è un enigmatico collettore di delusioni, se non di rancori. Fondare un partito personale di successo non è impossibile (Berlusconi docet), ma la scelta dei tempi e dei contenuti è cruciale.

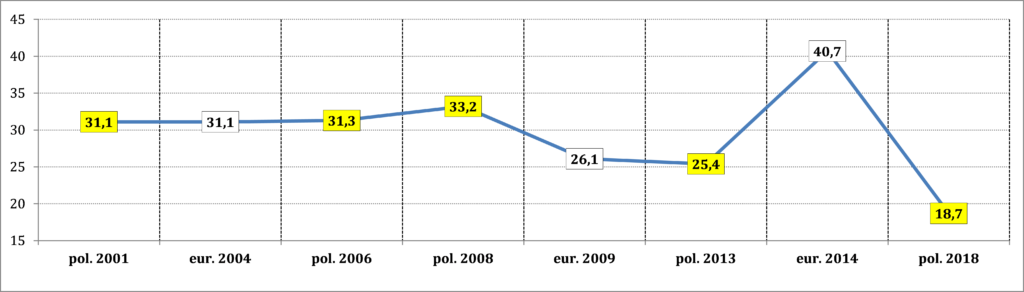

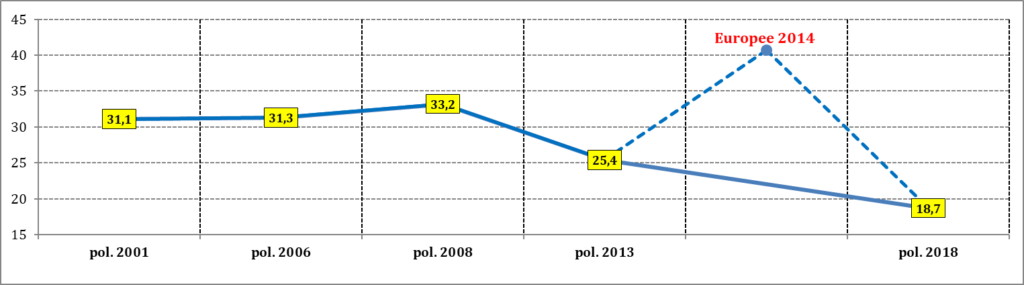

Il problema è che i tempi sono sbagliati (perché la popolarità di Renzi è ai minimi, persino inferiore a quella del Berlusconi attuale) e i contenuti sono spiazzanti. Profondamente spiazzanti. Il fatto è che, comunque lo si giudichi, il marchio Renzi è associato al binomio Jobs Act + Mare Nostrum (accoglienza dei naufraghi). Esattamente il contrario di quel che predicano i Cinque Stelle, che hanno contestato ferocemente tanto il Jobs Act (con il decreto dignità) quanto l’operazione Mare Nostrum (con le Ong definite “taxi del mare”).

E’ certamente possibile che vi sia, nell’elettorato di sinistra, un segmento che apprezza il Jobs Act ed è orgogliosa delle politiche di accoglienza del triennio renziano. Ma è difficile immaginare che, proprio perché crede nel vecchio marchio-Renzi, non si faccia la domanda cruciale: se i Cinque Stelle rappresentano l’esatto contrario del renzismo, perché mai dovremmo dare il voto a chi li ha sdoganati?